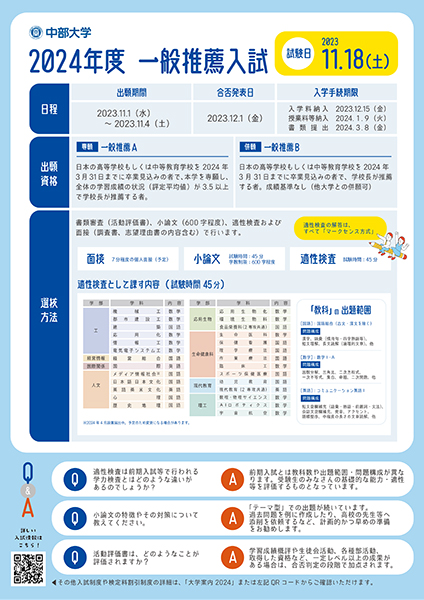

一般推薦入試

出願資格

[専願]一般推薦A

日本の高等学校もしくは中等教育学校を2024年3月31日までに卒業見込みの者で、本学を専願し、全体の学習成績の状況(評定平均値)が3.5以上で学校長が推薦する者

[併願]一般推薦B

日本の高等学校もしくは中等教育学校を2024年3月31日までに卒業見込みの者で、学校長が推薦する者

成績基準なし(他大学との併願可)

選抜方法

書類審査(活動評価書)、小論文(600字程度)、適性検査および面接(調査書、志望理由書の内容含む)で行います。

高等学校もしくは中等教育学校後期課程在学中に次のいずれかに該当する者は、合否判定の段階で加点します。

- 積極的な学習姿勢を堅持し、 学習成績概評がA段階(4.3以上)の者

- 生徒会の会長もしくは副会長または全校的な学校行事の実行委員長を務め、リーダーシップを発揮した者

- 文化活動・体育活動で都道府県レベル以上の公式大会においてベスト8以上の成績を収めた者または、都道府県レベル以上のコンクール、コンテスト、展覧会などにおいて入賞した者

- 次のいずれかの資格を持っている者または所定の成績を修めた者

- 日本英語検定協会 実用英語技能検定2級以上

- TOEFL iBT 42点以上

- TOEIC L&R 550点以上

- GTEC 960点以上(オフィシャルスコアに限る)

- 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定2級以上

- 日本語検定委員会 日本語検定3級以上(ただし、準認定は除く)

- 情報処理推進機構 基本情報技術者試験

- 情報処理推進機構 ITパスポート試験

- 日本商工会議所 日商簿記検定2級以上

- 実用数学技能検定2級以上

- 全国商業高等学校協会 情報処理検定1級(ビジネス情報部門またはプログラミング部門)

- 外国の高等学校に原則6ヶ月以上の留学経験がある者

- 詳細は2024年度入学試験要項で確認ください。

募集人員

合計 217名

| 機械工学科 | 11 | 食品栄養科学科 食品栄養科学専攻 | 5 |

| 都市建設工学科 | 5 | 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻 | 5 |

| 建築学科 | 7 | 生命医科学科 | 5 |

| 応用化学科 | 5 | 保健看護学科 | 5 |

| 情報工学科 | 9 | 理学療法学科 | 3 |

| 電気電子システム工学科 | 11 | 作業療法学科 | 4 |

| 経営総合学科 | 33 | 臨床工学科 | 5 |

| 国際学科 | 24 | スポーツ保健医療学科 | 5 |

| メディア情報社会学科※ | 8 | 幼児教育学科 | 5 |

| 日本語日本文化学科 | 8 | 現代教育学科 現代教育専攻 | 2 |

| 英語英米文化学科 | 8 | 現代教育学科 中等教育国語数学専攻 | – |

| 心理学科 | 8 | 数理・物理サイエンス学科 | 6(2) |

| 歴史地理学科 | 8 | AIロボティクス学科 | 6(2) |

| 応用生物化学科 | 5 | 宇宙航空学科 | 6(2) |

| 環境生物科学科 | 5 |

※2024年4月開設予定(コミュニケーション学科をメディア情報社会学科に改組)

●( )内の数は女子枠