日本各地の「芸術祭」を建築的な側面から支えて

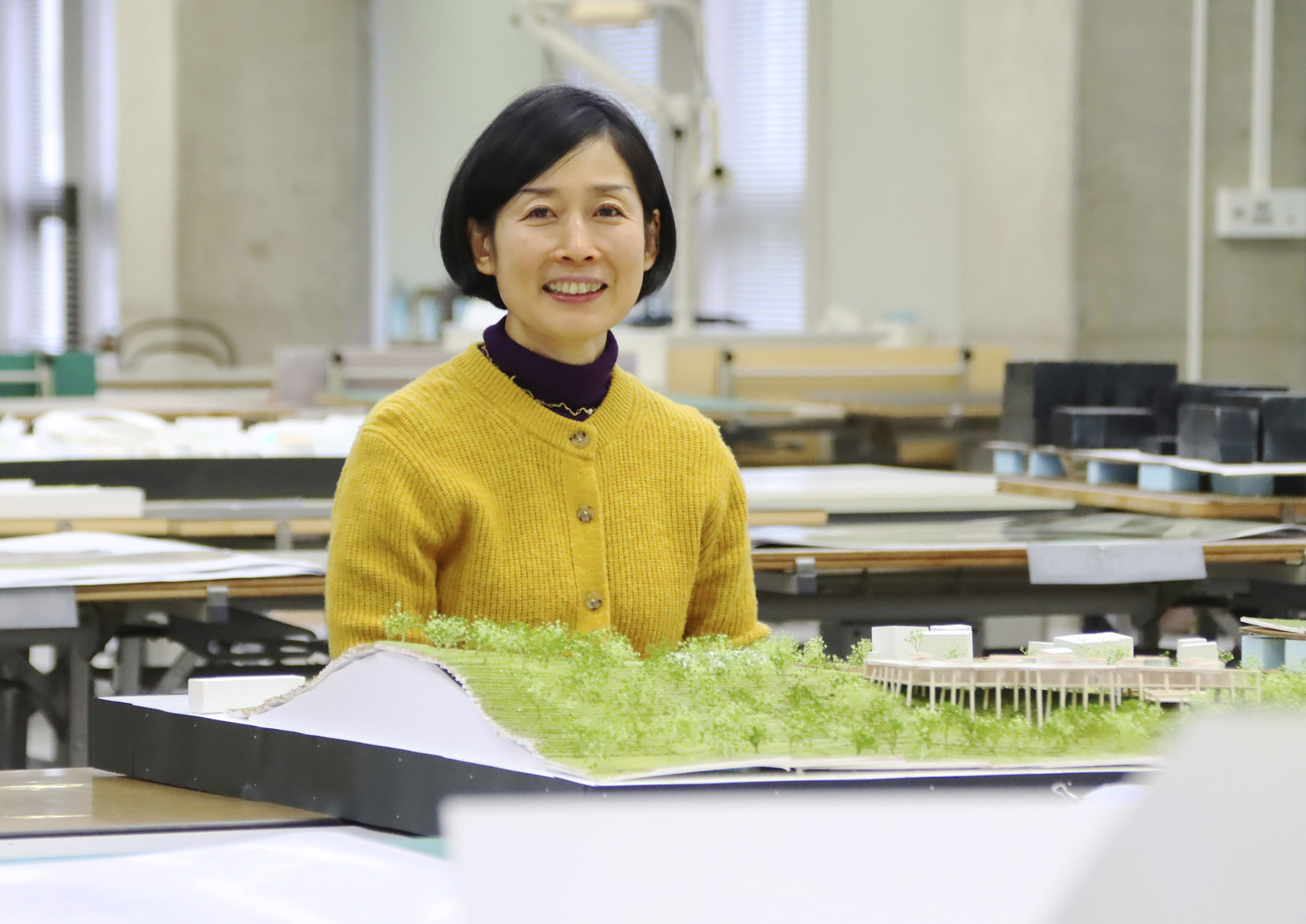

プロフィール

山岸 綾(ヤマギシ アヤ)先生。宮城県出身。早稲田大学工学部建築学科卒業、同大学院創造理工学研究科建築学専攻博士後期課程修了。博士(建築学)。原広司+アトリエ・ファイ建築研究所を経て、一級建築士事務所サイクル・アーキテクツ設立。2022年、中部大学に着任。設計活動と大学教員を掛け持ちしており、近年は日本各地で開催されている「芸術祭」に建築的な側面から携わっている。

趣味は展覧会や舞台の鑑賞。最近足を運んだ場所は東京都庭園美術館(1933年に建てられた旧朝香宮邸。1983年に美術館として開館)。アール・デコ様式の美しい空間に芸術家のアート作品が展示してあり、建築を学ぶ学生はもちろん、周りにお勧めしたいスポットの一つ。好きな食べ物は土佐文旦。

先生の研究内容

「近年、日本各地でさまざまな芸術祭が行われています。芸術祭は美術館に限らず、空き店舗や空き家、廃校舎など、使用されなくなった場所に手を加えてリノベーションし、作品に呼応した空間の中に展示が行われるという特徴があります。都市や地域の中に数十から、数百のアート作品が点在しているので、お客さんは鑑賞のために行ったことがない場所に足を運び、その土地が持つ美しい景色や美味しい食べ物を発見したり、現地の人とコミュニケーションを図るなどの楽しさがあります。このように日本各地の魅力を再発見できる芸術祭の空間設計や建築に関わっています。

近場では、3年に一度開かれる『国際芸術祭「あいち」(旧あいちトリエンナーレ)』に10年以上関わり続けています。『あいちトリエンナーレ2019』では、アーティストの高嶺格さんの作品の設計に携わりました。廃校のプールの底面を縦12メートル、横6メートルの長方形に切り取って垂直に立てるという大胆な作品で、とても印象に残っています。今年9月からは『国際芸術祭「あいち2025」』が開催されるので、現在は担当する瀬戸会場の準備を進めています」

「あいちトリエンナーレ2019」展示風景

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで》2019

撮影:Takeshi Hirabayashi

旧高校のプールの床を切り出し垂直に立てた作品。

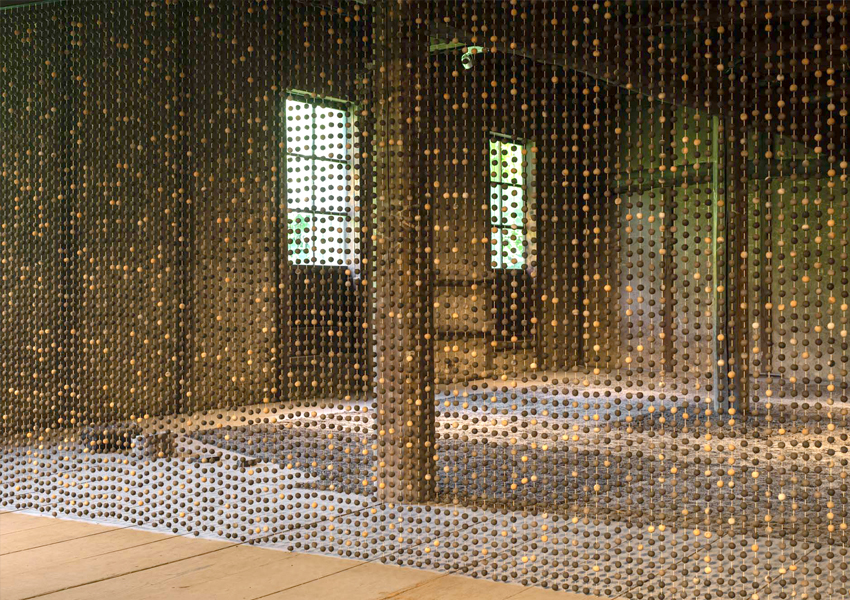

「国際芸術祭あいち2022」展示風景

フロレンシア・サディール《泥の雨》2021

©︎国際芸術祭「あいち」組織委員会

撮影:ToLoLo studio

常滑の旧製陶所で展示を行った。

研究を始めたきっかけ

「小学生の頃、両親の仲の良い友人(建築家)に、実家を設計していただことで、この仕事を知りました。以来、建築家になることを夢見て大学・大学院で学び、博士後期課程修了後は建築家の原広司さんの元で働きました。原先生の事務所は京都駅や大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)のような大規模な建築と並行して住宅も設計しており、貴重な経験を数多くさせていただきました。夜型人間の原先生の元で働くのは少し大変だった思い出もありますが、2025年1月に先生が亡くなられ、今はもうお会いできないことがとても寂しいです。

独立後は原先生が多くのプロジェクトで協働していたアートディレクターの北川フラムさんに声を掛けていただき、日本各地の芸術祭に関わるようになりました」

使われなくなった廃校舎をコンバージョンして

「新潟県十日町市津南町で開かれている『大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ』では、絵本作家・アーティストの田島征三さんから“空間絵本を作りたい”という依頼を受け、『鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館』(2009年開館)を設計しました。使われなくなった木造小学校をコンバージョン(もともとある建物を用途変更して再利用すること)した美術館で、教室と教室を黒板のみ残してつなげたり、1階で成長した植物を天井に穴を開けて2階まで貫通させるなど、自由で遊び心のある空間になっています。この美術館は芸術祭会期以外も開館※しており、十日町市の鉢集落の方々にオープン前の作品制作から今に至るまでご協力をいただいています。受付や併設するカフェのお手伝いをはじめ、庭のビオトープや飼っているヤギのお世話をしてくださるなど、地元の方の優しさや温かさが魅力の美術館です。2024年の芸術祭会期中には、ゼミ生を連れてこの美術館を訪れました」

- 冬季休館、休館日あり

能登半島地震・豪雨をうけた石川での活動

「石川県能登半島の先端にある珠洲市で行われている『奥能登国際芸術祭』にも2020年から携わっています。『大蔵ざらえ』と銘打って、家々から民具(漁具や農具、器や祭りの道具など)を収集し、現代美術の作品にするという、これまでにない新しい劇場型民俗博物館『スズ・シアター・ミュージアム』(2021年開館※)を設計しました。この博物館も使われなくなった体育館のコンバージョンです。

また、2024年の能登半島地震・豪雨を受けて何かできないかと考えた結果、有志が集まって、公費解体するお宅から建具(板戸、障子、襖、ガラス戸など)を回収させていただく『建具ざらえ』プロジェクトを始めました。珠洲市の住宅には解体作業で壊してしまうにはもったいないほどの美しい建具が使われています。それらを回収して、再建する住宅や集会所等で再利用してもらうなど、貴重な文化財を一部でも後世に残す活動を今後も続けていきたいと思います」

- 2024年の能登半島地震により現在は休館中

「奥能登国際芸術祭2020+」

スズ・シアター・ミュージアム「光の方舟」展示風景

撮影:木奥恵三

珠洲市民から収集した民具・生活用具を現代美術の作品とした新しい劇場型民俗博物館。

「建具ざらえ」プロジェクト 公費解体予定の民家。美しい建具や欄間が多い。

先生の学生時代

「大学時代は演劇サークルに所属し、裏方として舞台の大道具や小道具を作っていました。課題とサークル活動の両立でとても忙しかったことを憶えています。恩師である古谷誠章先生も舞台が好きで、磯崎新さんが設計した富山県利賀芸術公園の野外劇場を見に連れていっていただきました。

当時は自分が大学教員になるとは夢にも思っていませんでしたが、大学で建築教育を行いながら、実際の設計活動を行う建築家(プロフェッサー・アーキテクト)の古谷先生の元で学んだことが今に生かされているので、先生との出会いに感謝しています」

メッセージ

「時間の自由が利く学生の間に、まだ行ったことがない場所へ旅行に出かけたり、気になる建築物を見に行ってみてください。建築物を見るだけでなく、その土地の風景や、そこにしかないグルメを味わったり、現地の人との出会いを楽しめると良いですね。たくさんの引き出しを今のうちにどんどん増やしていきましょう。この業界は“答えが一つではない”ところが面白いので、多角的な思考を養ってほしいと思います」