電気・電子・情報処理の

最新技術が結集する「電気自動車」。

本学科の専門分野が結集して作られている製品の一つが電気自動車です。最新技術を生かし、より安全で快適な走行が可能となっています。

01学科の概要

01学科の概要

卒業までに何が得られるの?

[学びのポイント]

POINT 1

系統的、段階的なカリキュラムで実験を重視した教育を行い、現代社会から求められる電気電子システム技術者に。

POINT 2

電気エネルギー技術とエレクトロニクス技術をコアとする新たな機器やシステムへの対応力を修得。

POINT 3

地球規模の視野を持ち、多様な状況で調査・情報収集を行い、他者と協働し学び続ける態度を修得。

就職・キャリアデータ

取得が期待される資格

- ●高等学校教諭一種免許状(工業)

- ●第1~3種電気主任技術者(1年~5年以上)

- ●第1級陸上・第2級海上特殊無線技士

- ●第2種電気工事士(筆記試験免除)

- ●電気通信主任技術者(一部試験科目免除)

- 〇甲種消防設備士 など

●は所定の単位を修得後に資格の取得が可能なもの。( )は実務経験年数。

○は受験(受検)資格の取得が可能なもの。( )は実務経験年数。

主な進路

就職率 100%(就職者数 136 / 就職希望者数 136)

企業

- 三菱電機エンジニアリング

- ヤマハモーターエンジニアリング

- イビデンエンジニアリング

- オークマ

- CKD

- 旭サナック

- ヤマザキマザック

- フタムラ化学

- アイシン

- スズキ

- SUBARU

- ダイハツ工業

- アイホン

- フジパングループ本社

- 朋電舎

- 愛知電機

- 小糸製作所

- 日東工業

- マスプロ電工

- イビデン

- 生方製作所

- 川北電気工業

- きんでん

- 中央電気工事

- NDS

- シーテック

- シーキューブ

- 新生テクノス

- 関電工

- トーエネック

- 東邦ガスエナジーエンジニアリング

- 中部テレコミュニケーション

- CCNet

- 中部電力

- 東京都住宅供給公社

- 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋

- 東海旅客鉄道(JR東海)

- 東日本旅客鉄道(JR東日本)

- 西日本旅客鉄道(JR西日本)

- 近畿日本鉄道

- 名古屋鉄道

官公庁

- 愛知県警察本部

- 瀬戸市役所

- 豊橋市役所

- 名古屋市役所

- 半田市役所

- 船橋市役所

進学

- 中部大学大学院

- 名古屋工業大学大学院

- 豊田工業大学大学院 ほか

「中部大学大学院修了後の進路」

企業

- 東京電力ホールディングス

- 関西電力

- 中部電力

- 住友理工

- ダイハツ工業

- アイシン

- 豊田合成

- 愛知電機

- 三菱電機

- 関電工 ほか

STUDENT’S VOICE

学生の声

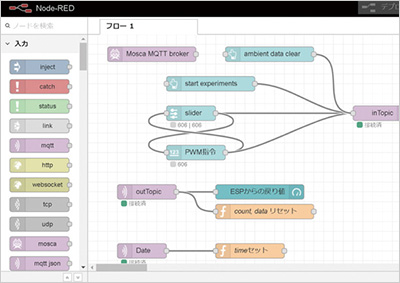

距離・時間・場所を同時に検知し、衝突事故を防止するシステムを開発。

1年次から電気回路、電子回路、システム構築など多分野の実験を行いながら学べるカリキュラムが魅力的でした。また、研究室には多くの機器がそろっており、電力計や電圧計などの内部の仕組みまで知ることができて好奇心を刺激されます。卒業研究では、自転車の衝突事故を防止する警告システムの開発に取り組んでいます。超音波センサーで障害物との距離を測定し、一定距離まで近づくと警告音が鳴る仕組みで、さらにその時間と場所をパソコンに転送し記録するように設計しました。現在は、事故が起きやすい条件を探るためのデータ収集を目指し、ICカード認証を研究する友人と協力して開発を進めています。先生からは「船舶にも応用可能だ」と評価していただき、研究の醍醐味を感じています。

TEACHER’S VOICE

先生の声

電気・電子の知識は社会を支え、他分野との融合でも可能性が広がる。

廣塚 功 教授 HIROTSUKA Isao

電気・電子のさまざまな現象を理論的に学ぶ「電気磁気学」をはじめ多様な授業で知識を得るだけでなく、実践を繰り返し、理解を一層深めていけるのが本学科の特徴です。電気・電子の知識は電力インフラや自動化の分野で活用できるのはもちろん、医療やICT化が進む産業など他分野と融合させることで、新製品開発や生産方法改善を牽引できます。

02科目・カリキュラム

- 紹介しているカリキュラムは、2024年度の内容です。

- 全学共通教育科目・工学部共通教育科目は除きます。

工学部の共通科目、電気・電子・情報処理の各専門分野の基礎を学び、知識・技術を修得しつつ、実験やものの調べ方といった研究のための手法も身につけます。

学科専門教育科目

| 電気電子基礎学 |

電気数学演習 電気磁気学Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 電気磁気学Ⅲ 電気回路Ⅰ 電気回路Ⅱ |

|---|---|

| 電力・設備 |

|

| 電機・制御 |

|

| 材料・デバイス |

|

| システム・通信 |

|

| 実験実習等 |

|

「電力・設備」「電機・計測制御」「材料・デバイス」「システム・通信」について基礎を学びます。演習や実験・実習により、創造的なものづくりをする素養を修得します。

学科専門教育科目

| 電気電子基礎学 |

電気回路ⅢA 電気回路ⅢB 電子回路Ⅰ 電気回路Ⅱ デジタル回路 電気電子計測Ⅰ 電気電子計測Ⅱ プログラミング |

|---|---|

| 電力・設備 |

電力工学 |

| 電機・制御 |

電気エネルギー変換機器 |

| 材料・デバイス |

電気電子材料 量子電子物理 電子デバイス工学 |

| システム・通信 |

組み込みシステム 電磁波工学 |

| 実験実習等 |

電気電子工学実験A 電気電子工学実験B |

1、2年次の学びを基に、自分が進むべき方向性に近い履修モデルコースを基本として専門科目を選択し受講します。企業での研究開発をイメージした創成科目も開講します。

学科専門教育科目

| 電気電子基礎学 |

|

|---|---|

| 電力・設備 |

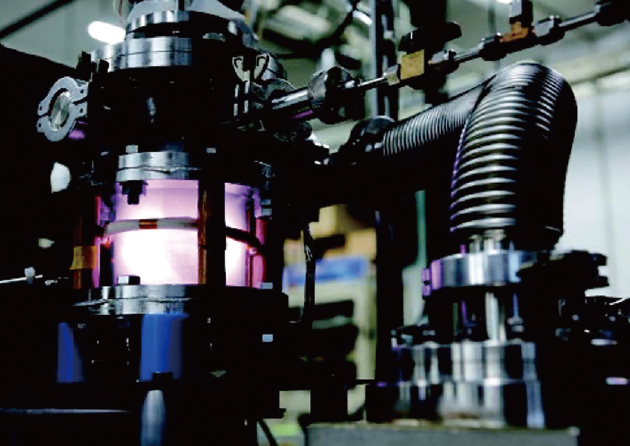

高電圧工学 プラズマ工学 電力系統工学 電力設備システム |

| 電機・制御 |

パワーエレクトロニクス 自動制御 シーケンス工学 |

| 材料・デバイス |

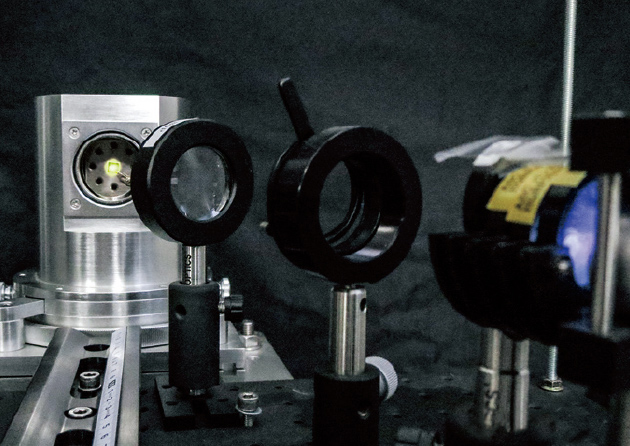

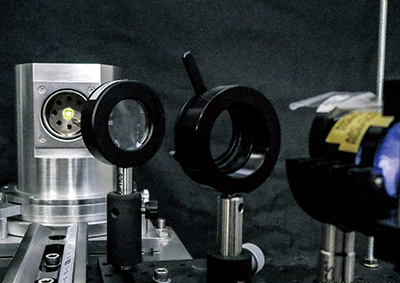

半導体工学 光エレクトロニクス |

| システム・通信 |

応用プログラミング 通信工学 ワイヤレス通信 |

| 実験実習等 |

電気電子工学実験C 電気電子応用実験A 電気電子応用実験B 電気電子応用実験C 電気電子応用実験D ゼミナール 電気電子技術英語 総合工学概論 |

研究室に所属し、卒業研究に取り組みます。民間企業とのつながりも深く、共同研究も盛んに行われているため、在学中に最先端の研究に携わる機会もあります。

学科専門教育科目

| 電気電子基礎学 |

|

|---|---|

| 電力・設備 |

電気法規及び施設管理 |

| 電機・制御 |

電気設計及び製図 |

| 材料・デバイス |

|

| システム・通信 |

通信法規 |

| 実験実習等 |

|

|

卒業研究 |

学ぶ科目の例

03PICK UP

電力・設備、電機・計測制御、材料・デバイス、システム・通信などの知識・能力を修得したエンジニアを育成

電気・電子・情報・通信を統合した技術を身につけるための教育

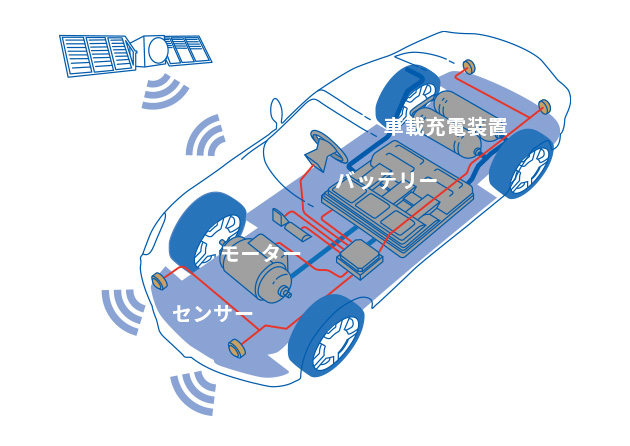

現代社会では、あらゆるものが電気で動作し、制御され、情報がやり取りされるようになっています。その最たる例である自動車では、自動運転技術の普及、エアバッグや衝突防止システムなどの安全装置の普及、電気自動車やハイブリッド車の普及など、電気・電子・情報・通信を統合した技術が数多く利用されるようになっています。本学科では電気・電子・情報・通信分野において以下に示すような技術の基礎を学ぶことができます。

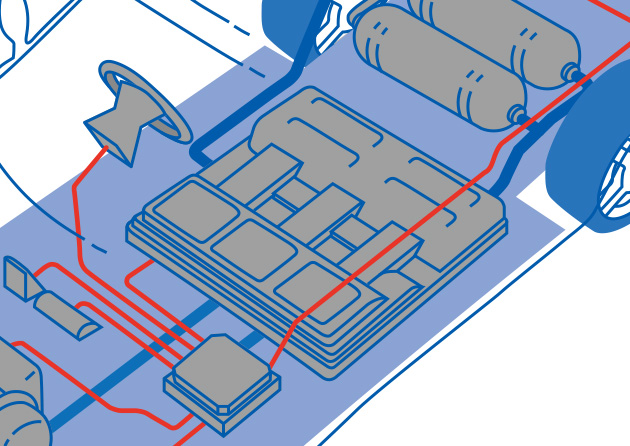

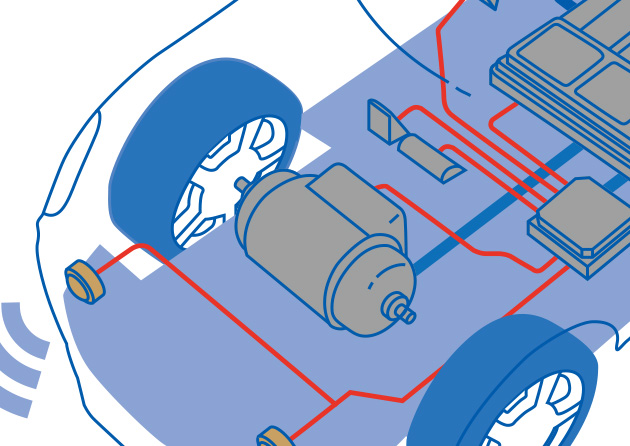

電気+電子+情報技術によるシステムの代表例

電気自動車(EV車)

道路状況に応じて車間を適正に保ち自動走行。

[情報通信技術+エレクトロニクス技術+電気エネルギー利用技術]

衛星から受信した地図や道路の情報と、車に搭載されたセンサーによる車間距離や速度などの情報を組み合わせ、常に安全走行が可能な自動運転ができるようになっています。

今後さらに研究が進められ、数年後には本格導入が見込まれます。

エレクトロニクス技術

①アクセルペダルが踏み込まれた量を、センサーが検知

アクセルを踏み込む力をセンサーが検知し、電気信号としてモーターなどに伝えます。今後は車間距離や位置情報などとの組み合わせで、高齢者を中心とした誤操作による事故を防止する効果も期待できます。

情報通信技術+エレクトロニクス技術

②センサーの信号を基に、コントローラーが指令を出す

アクセルを踏み込んだ時間情報をセンサーが電子制御ユニットに伝え、運転者や乗車する人が求める加速を可能にします。すでに電気自動車だけでなく、ガソリン車にも電子制御ユニットが搭載されています。

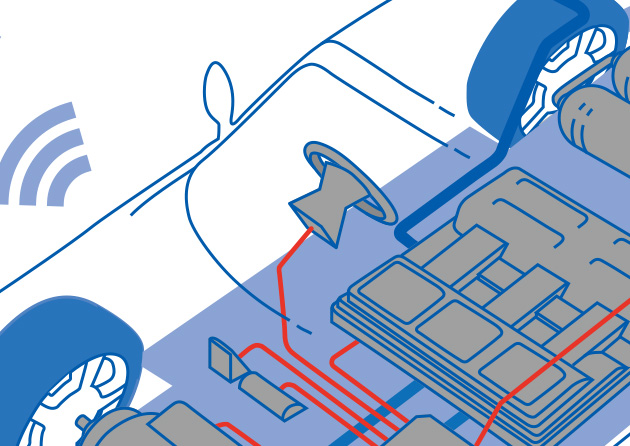

電気エネルギー利用技術+エレクトロニクス技術

③命令に応じてバッテリーの電気をインバータ経由でモーターへ

インバーター技術を生かし、よりパワフルに駆動させることができる直流電流へ変換し、ACモーターを駆動します。大電流を通すパワー半導体、モーターなどの技術も本学科の専門分野の組み合わせによるものです。