出会いの「設計者」として人と人をつなぐ仕組みを生み出したい

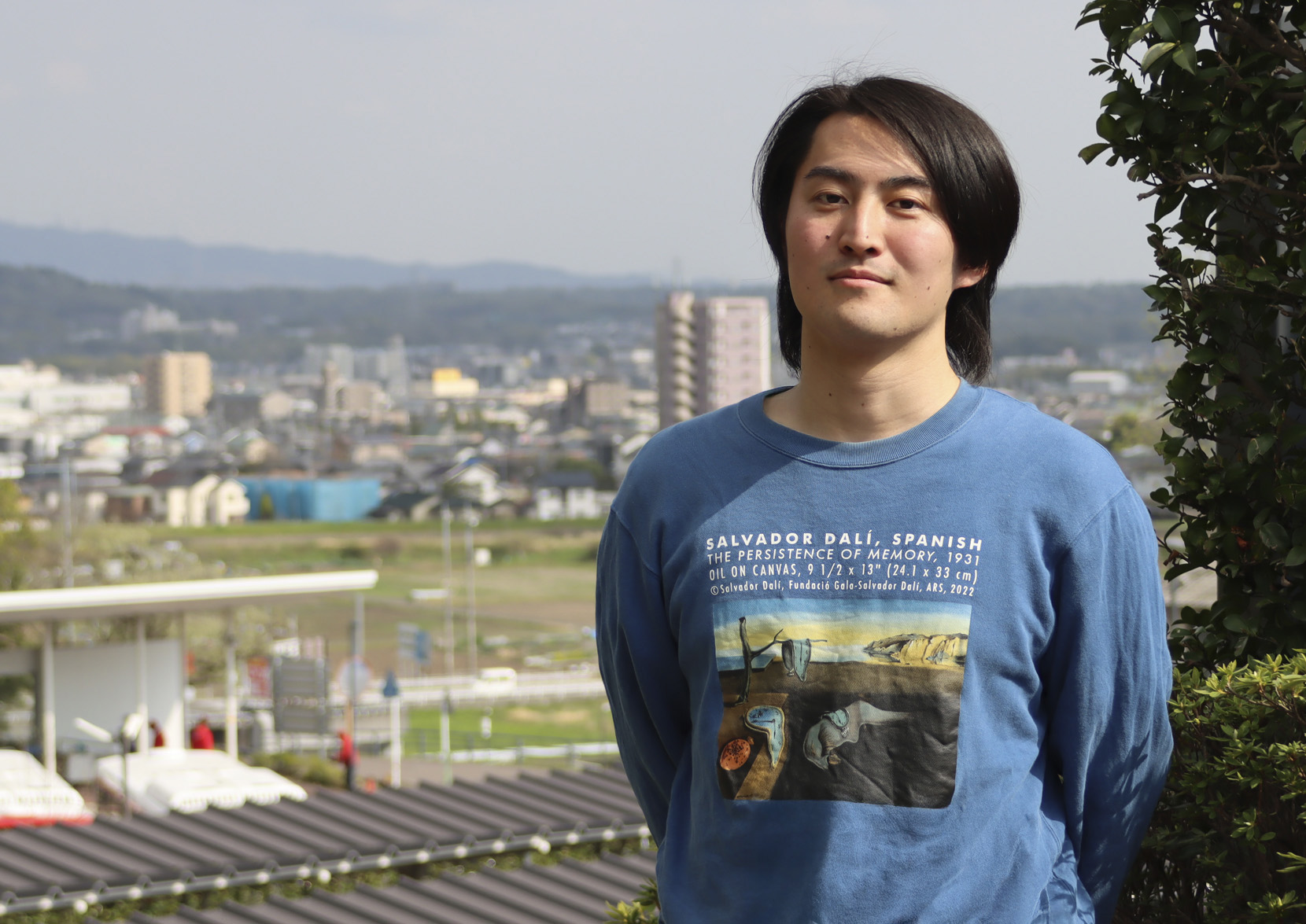

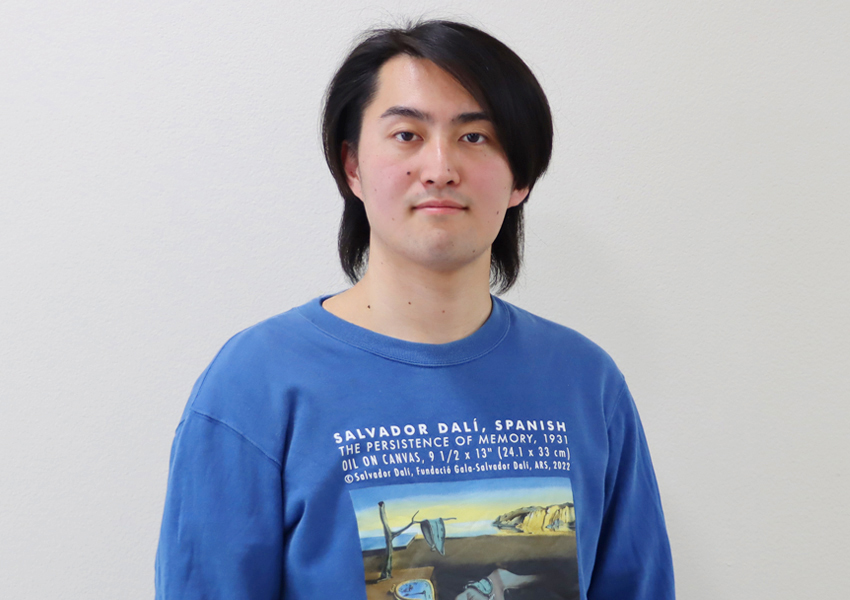

プロフィール

亀田山瑚(カメダ サンゴ)さん。人文学部心理学科3年。埼玉県・私立開智高校出身。幼少期から会話をすることが好きで、人と人が円滑にコミュニケーションを図れる社会を作りたいと思い心理学を志望した。

趣味はプレゼンテーション。大学では夢・チャレンジ『ちゅとラボ』で自身が考案したアート作品を展示。学外ではプレゼンテーションイベントを企画する学生団体の運営に携わるなど、学内外でさまざまなアイデアを発信している。他にサッカーや野球、プロレスなどのスポーツ観戦も趣味の一つ。

中部大学を選んだ理由

「幼少期からおしゃべりが大好きで、よく話す子どもでした。中高生の頃には、道徳の授業で行われた哲学対話のような活動に強い興味を抱き、『人と話すことを通して深く考える』ことの楽しさを実感していました。高校時代、そんな私の様子を見た先生から『社会心理学』という分野を教えていただき、人の行動や感情が社会や他者の影響をどう受けるのかを探るこの学問に魅力を感じました。それがきっかけで、心理学が学べる大学を本格的に探し始めました。

また、実家の埼玉を離れて新しい環境に身を置き、異なる地域の文化や人との出会いを通して、自分の視野を広げたいという思いがあり、『関東以外』で大学を探す中で、中部大学を知りました。実際にオープンキャンパスに参加した際に、温かい雰囲気や学びの環境に触れ『ここで学びたい』という意思が固まりました」

学科での勉強内容

「2年生までは心理学の歴史や概要など、幅広い知識を学びます。授業の内容を自らの体験と重ねながら学べることも多く、学問を『自分ごと』として捉えられる点に面白さを感じています。

3年次からはゼミが始まり、松井孝雄教授(心理学科)の研究室に所属しています。自分の関心がある『恋愛心理学』の分野で、卒業論文のテーマは『人を好きになるきっかけやタイミング』を考えています。学科内の学生を対象にアンケート調査やインタビューをすることで、実際の経験や感情を収集する予定です。どのような状況や要因が恋愛感情を引き起こすのか、例えば、出会いの頻度、共通点の有無、相手からの好意のサインなどを具体的なデータから探ることで、恋愛が始まる心理的なメカニズムの一端を明らかにしたいと考えています」

見知らぬ土地で見つけた「居場所」

「私は大学進学を機に愛知県へ来ましたが、当初はこの地域のことも知らず、人とのつながりも何もない状態でした。そんな中で、私に『居場所』を与えてくれたのは、友人の紹介で参加した学生団体『TEDxNagoyaU』の存在でした。『TEDx』とは、世界的に知られるTED(アイデアはすべてを変える(ideas change everything)を理念に活動する非営利団体)の公認を受けて、プレゼンテーションイベントを開催している非営利団体です。

私は広報を担当しており、活動を通じて多くの人と関わる中で、自分自身の世界が大きく広がっていくのを感じました。特に印象に残っているのは、起業を志す人が事業計画やアイデアをプレゼンテーションするピッチイベント(スタートアップ企業や起業家が投資家や関係者に向けて、自社の事業やアイデアを短時間でプレゼンテーションするイベント)を観覧したときのことです。登壇した友人の姿に刺激を受け『自分も挑戦してみたい』と強く思ったことが、課外活動への意欲をさらに高めることとなりました。その後は、『TEDxNagoyaU』の魅力をより多くの人に知ってもらいたいという思いをモチベーションに、広報活動を積極的に行ってきました。現在では、自分の将来の目標を見据えながら、それにつながるようなイベントやカンファレンスにも積極的に参加しています」

『Hack GALA』での挑戦と学び

「2025年2月6日、名古屋市のSTATION Aiで開催された『TechGALA Japan』内のハッカソンイベント『Hack GALA』に参加しました。これは、Central Japan Startup Ecosystem Consortiumが主催する、スタートアップ・エコシステム形成を目的とした一連のプログラムです。今回のテーマは、「社会を変えるアイデアを発想し(アイデアソン)、プロトタイプを形にし(ハッカソン)、他者へ共有する(プレゼン)」というもので、私たちのチームは予選を通過し、最終プレゼンター5組の1つに選ばれました。

私たちが取り組んだのは、『マッチングアプリに対するユーザーの不満を解決する』という課題です。実際、マッチングアプリ利用者の約9割が何らかの“疲れ”を感じており、『やり取りを続けるのがしんどい』『複数人との予定調整が面倒』といった声が多く挙がっていました。そこで私たちは、共有体験を軸にしたアプリ『運命’ker(うんめいかー)』を提案しました。このアプリでは、ユーザーが投稿した写真から性格傾向を診断し、共通の興味を持った者同士が参加できるイベントを提案、そのイベント会場で“偶然の出会い”を体験できるというものです。仮にマッチングできなかったとしても、イベント自体を楽しめるように設計しました。

限られた時間の中で、課題の深掘りからアイデアの構築、プロトタイプの開発、そして発表までを成し遂げた経験は、自分にとって非常に大きな学びとなりました。優勝には届かなかったものの、満員の会場で自分たちの考えを多くの方に伝えられたことは、大きな自信につながりました」

参加型アートで生まれた新しい風景

「2024年の春、大学公認の夢・チャレンジ『ちゅとラボ』でアート作品を展示しました。不言実行館ACTIVE PLAZAのエントランスホールに“箱”を設置し、通りがかった学生にその上に自由に何かを置いてもらったり、動かしたりしてもらうことで、日々変化する学生参加型の作品が生み出されました。『これは何だろう?』と足を止めて見てくれたり、実際に参加してくれる学生の姿を見て、このプロジェクトが小さなきっかけとなり、日常の中に新たな視点や対話を生む可能性を感じました。また、自身の活動を通して、まだこの大学には存在しなかった前例がひとつ生まれたことにも大きな意義を感じています。自発的に動くことで、大学という場に新しい風を吹き込むことができるという実感を得ました」

“出会いの設計”に携わりたい

「人の可能性は“誰と出会い、どう対話したか”によって広がると信じています。まずは、そうした出会いの『設計者』として人と人をつなぐ仕組みを生み出せるHR業界に就職することを考えています。将来的には独立し、『すべての人が、話したい人・会いたい人と自由につながれる世界』の実現を目指しています。AIなどの技術が進化する一方で、人間関係の最適化は未解決なままです。だからこそ、技術と人にしかない感情を掛け合わせたプロダクト開発にも挑戦したいと考えています」