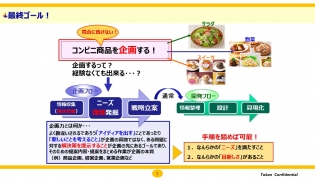

テーマは「競合に負けないコンビニ商品の企画」

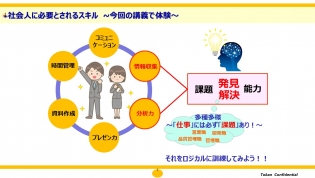

経営総合学科3年生対象の「専門ゼミナールⅠ」(担当:寺澤朝子教授)で、4週間にわたり、PBL型学習(問題解決型学習)を実施しました。講師は、株式会社トーカンの河合一様です。それぞれの週の活動と学習成果をご紹介します。

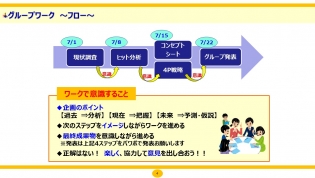

1週目(7月1日)講義と現状調査

講義を聞いた後、3つのグループに分かれ、惣菜・スイーツ・サラダのなかで、取り組むカテゴリーを決定しました。

2週目(7月8日)

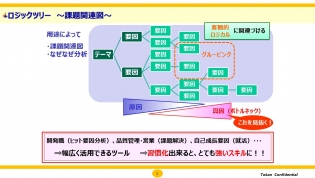

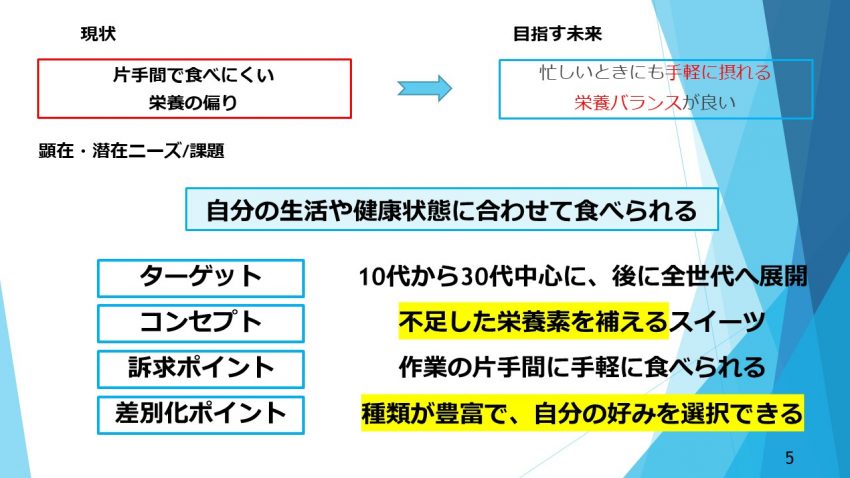

顕在ニーズ(現在)を分析し、潜在ニーズ(未来)を探るため、なぜなぜ分析を行うロジックツリーを作成。要因分析の繰り返し、グルーピングで「真因」に迫ります。

3週目(7月15日)

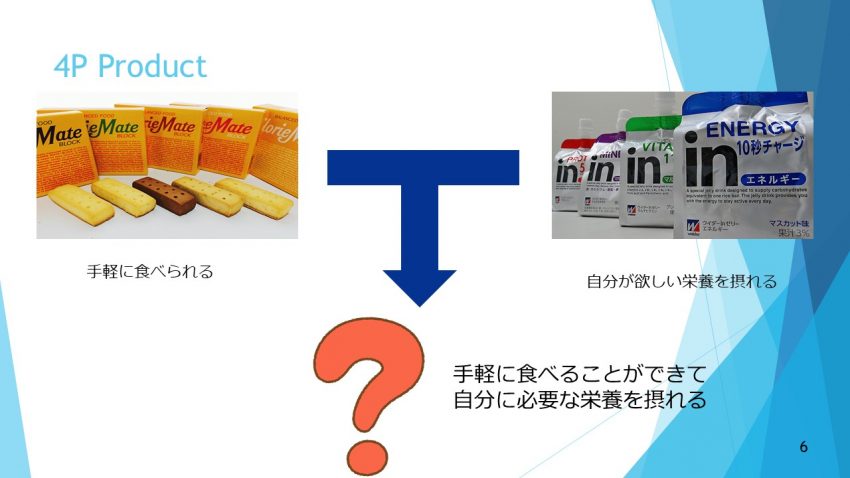

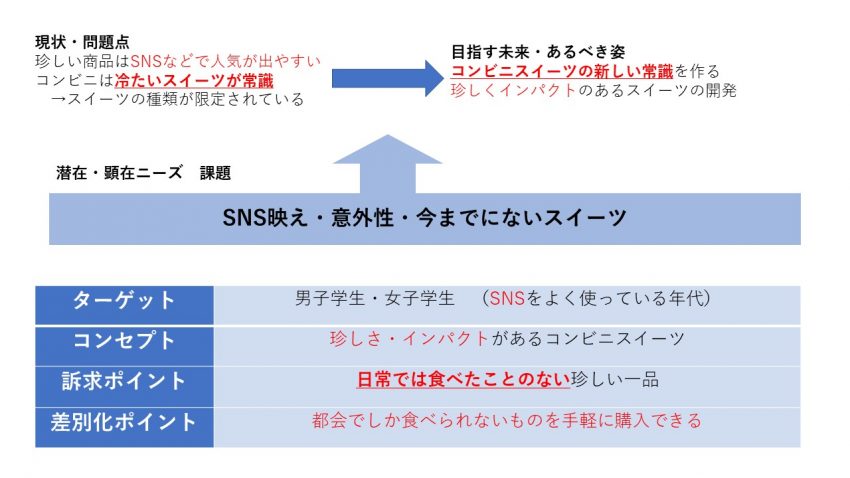

いよいよ企画書作成のための詰めの議論です。商品のターゲットとコンセプト、訴求ポイントや差別化ポイントを明確にし、マーケティングミックスの4P戦略のなかでも、製品(product)と販促(promotion)を中心にプレゼンテーションをする予定です。

4週目(7月22日)

これまでの議論の集大成を行います。それぞれのグループが発表しました。コンビニ業界でスイーツ市場を開拓した河合様から次のような指摘をいただきました。

A班の発表

- 「手軽に食べられる健康志向のスイーツ」

- コメント

定量分析も定性分析も両方がされていたのが良い

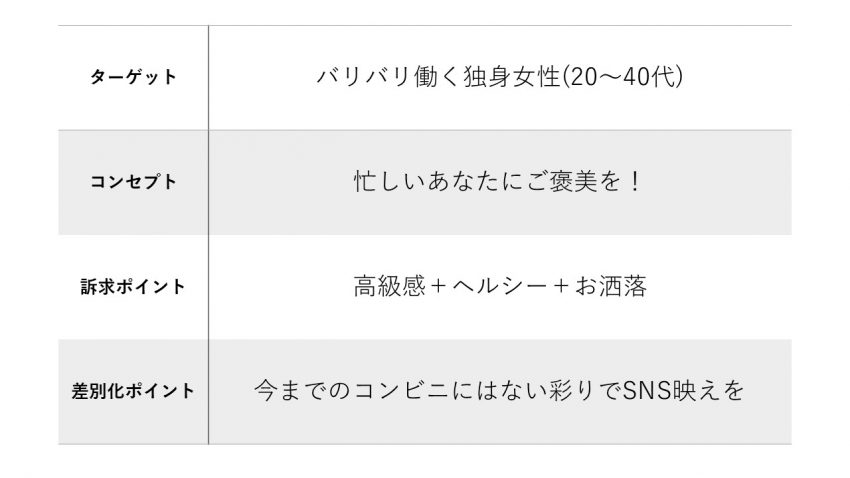

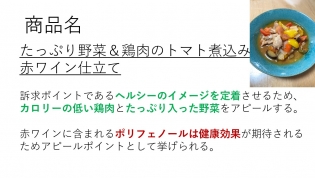

B班の発表

- 健康志向のある忙しく働く女性が欲しがる料理」

- コメント

実際販売する商品を試作したのが、素晴らしかった

A班の発表

- 「珍しく話題性のある温かいスイーツを新しい常識にする」

- コメント

現在の市場を維持しつつ、新たな市場が生みだす着想が良い

学生の感想

- 河合さんのようにメモを取ることやスーパーやコンビニに立ち寄った際増えてきた商品を覚えておくだけでも将来の商品企画での引き出しの多さにつながると思い、行動を起こそうと考えました。(K.H)

- 今回の講義で学んだことは、なぜなぜ分析の重要さです。今までは、なんとなくの理由で動いていていたのですが、なぜなぜ分析をすることによって、ゴールへの道筋がくっきり見えるようになり、やるべきことが分かりゴールへの近道になるんだということが分かりました。(S.R)

- 商品開発の進め方やブルーオーシャンについてなど知ることができました。一つの新しいものを考えるだけでこれだけ苦労し、順序があることを知り、実際の企業が一つの商品を開発するには大きなコストだけでなく膨大な時間もかかるだろうなと感じました。(M.M)