研究成果のポイント

- プロトン(H+)と酸化物イオン(O2-)が同時に伝導する混合イオン導電体を発見。

- 安価なチタン酸カルシウム(注1)を使用し、組成制御により、導電イオン種の割合が変化。

- プロトン導電体の課題だった低い二酸化炭素(CO2)耐性と水和膨張(注2)を抑制。

- 燃料電池(注3)、CO2を原料とした燃料合成など高温電気化学デバイス(注4)に応用が可能。

発表概要

近年、CO2削減をはじめ、環境・エネルギー問題に対する解決策のために、バッテリーや燃料電池など、様々な機能を持った電気化学デバイスの応用が求められており、中でも電解質による腐食や飛散のない固体イオン導電体が注目されています。

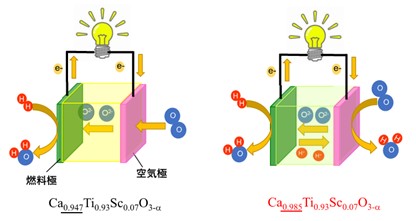

中部大学理工学部 数理・物理サイエンス学科の橋本真一教授と同大工学部機械工学科波岡知昭教授、同大大学院 工学研究科の加藤浩晃大学院生(研究当時)、中根萌衣大学院生(研究当時)は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)の協力を受け、安価なチタン酸カルシウムを母相としたカルシウム・チタン・スカンジウム複合酸化物(Ca0.985Ti0.93Sc0.07O3-α)が、プロトン(H+)と酸化物イオン(O2-)が同時に伝導する安定な混合イオン導電体であることを発見しました(図1)。産総研 材料・化学領域 極限機能材料研究部門の野村勝裕主任研究員は、この物質の高温X線回折測定を行い、結晶構造、CO2耐性、及び化学膨張の評価を実施しました。

Ca0.985Ti0.93Sc0.07O3-αは、燃料電池やセンサーに幅広く使われている8%イットリア安定化ジルコニア(8YSZ)よりも高いイオン導電率を示すとともに、これまで混合イオン導電体の課題とされていた低いCO2耐性の向上や、プロトン導電性発現のための水和に伴う化学膨張の抑制も実現しています。また、O2-も導電するため、水素を燃料とした燃料電池に応用した場合、自己加湿機能を付加することで、システムの簡素化に貢献します。さらに、再生利用可能エネルギー由来の電力を使用し、H2OとCO2を原料とした直接的な燃料合成などへの応用も可能です。

本研究成果は、固体プロトン導電体の国際会議The 21st International Conference on Solid-State Protonic Conductors (SSPC-21, 2023年9月21日、福岡)で発表され、2024年6月10日Solid State Ionics 誌に掲載されました。

背景

固体の酸化物イオン導電体を用いた固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、燃料電池の中で最も発電効率が高く、家庭用燃料電池「エネファーム」のtype-Sとして普及が始まっています。一方で、より高い発電効率を目指し、発電時に燃料を希釈しない固体のプロトン導電体を用いたプロトン導電性セラミック燃料電池(PCFC)が注目されています。また、欧州連合(EU)の研究開発プロジェクトeCOCO2(注5)では、H2OとCO2を原料として、再生利用可能エネルギー由来の電力による直接燃料合成のため、プロトンと酸化物イオンの両方が導電する混合イオン導電体が用いられています。これらのプロトン導電体および、プロトン-酸化物イオン混合イオン導電体の実用化には、効率向上のほか、雰囲気中のCO2耐性向上および、プロトン導電性発現のための水和に伴う化学膨張の抑制が課題とされていました。

研究成果

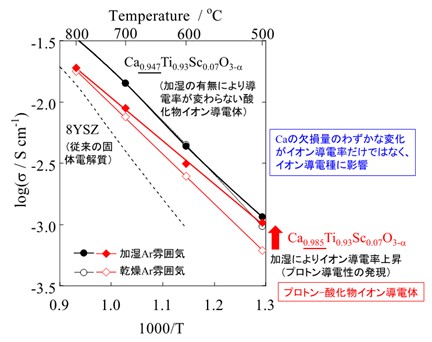

これまで、スカンジウム(Sc)を添加したチタン酸カルシウムが高い酸化物イオン導電性を示すことが見出されていました。中部大学は、その導電機構を調べる過程で、従来の合成方法で作製した試料は、5%程度のカルシウム(Ca)の欠損があり、それが酸化物イオンの導電機構に影響をおよぼすことを解明しました。そこで、1.5%程度のCa欠損に抑えた組成のCa0.985Ti0.93Sc0.07O3-αの導電特性を調べたところ、乾燥雰囲気と比較し、加湿雰囲気では導電率向上が見られました(図2)。

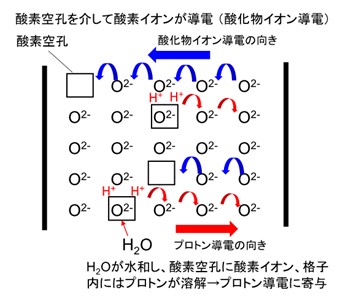

重水(D2O)加湿による導電率低下も確認されたことから、加湿による導電率向上は、水和によって生じた固体内のプロトン導電に由来することが確認されました。また、酸化物イオン導電率も比較的高いことから、Ca0.985Ti0.93Sc0.07O3-αは、プロトンと酸化物イオンが同時に伝導する混合イオン導電体であることが分かりました。(図3)

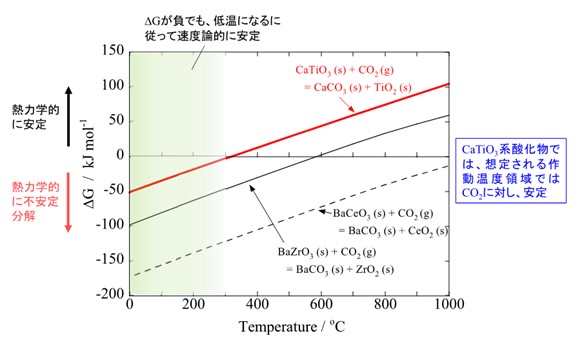

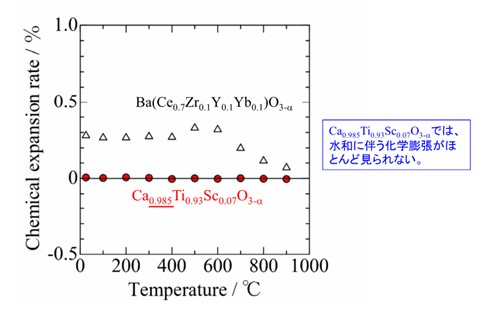

さらに、CO2耐性を確認するため、33% CO2 / N2雰囲気での高温X線回折測定を行いましたが、結晶相の変化はなく、母材であるCaTiO3とCO2との反応性の熱力学計算結果を比較すると、従来のプロトン導電体の母材であるセリウム酸バリウム(BaCeO3)やジルコン酸バリウム(BaZrO3)と比較しても、作動温度領域(300~800℃)で安定であることが分かりました。(図4)また、結晶格子の加湿雰囲気依存性を検討したところ、報告されている主要なプロトン導電体は、水和に伴い化学膨張しますが、Ca0.985Ti0.93Sc0.07O3-αでは、それが殆ど観測されませんでした。(図5)

今後の展開

今回の研究では、組成を2種類に絞って、詳細研究を進めて来ましたが、今後、中間組成の導電特性を調べることで、導電種であるプロトンと酸化物イオンの導電の割合がどのように制御可能かを検討する予定でいます。それとともに、電気化学セルを作製し、燃料電池などの電気化学デバイスの実証実験を行います。また、Ca欠損が混合イオン導電性に及ぼす影響や、水和に伴う化学膨張が低い要因など、固体内でのイオンのふるまいで不明な点も多く、これらの機構解明には、各研究機関と協力して推進する予定でいます。

用語解説

注1 チタン酸カルシウム

化学式CaTiO3のペロブスカイト構造を有する酸化物です。安価で、高い誘電率を持ち、セラミックコンデンサなどに使用されています。Scで一部置換したCaTi0.93Sc0.07O3-αは、軽量で、8YSZより高い酸化物イオン導電率を示すことから、航空機などの移動体用SOFCの材料として開発が進められてきましたが、詳細な分析を進めた結果、これまで評価してきた高い酸化物イオン導電率を示す組成はCaが5%程度欠損したCayTi0.93Sc0.07O3-α(y ≈ 0.95)であることが判明しています。

注2 水和膨張

酸化物におけるプロトン導電性は、H2Oが酸化物中に溶解し(水和)、酸素空孔に酸化物イオンが、また、結晶格子間にプロトンが、それぞれ入り込むことで発現します。この際、結晶の格子に生じる膨張を水和による化学膨張(水和膨張)といい、膨張に伴う機械的応力の発生が破損などの原因になるため、信頼性の観点から、その抑制が望まれています。

注3 燃料電池

空気中の酸素と燃料との電気化学反応を利用した発電装置であり、代表的なものとしては、電解質に高分子材料を使う固体高分子形燃料電池(PEFC)とセラミックスを使う固体酸化物形燃料電池(SOFC)があります。いずれも、電力と給湯の供給可能な、「エネファーム」として、製品化され家庭用に使われています。自動車用ではPEFCの実用化が先行していますが、発電効率はSOFCが高いことが特徴となります。

注4 高温電気化学デバイス

100℃を超える温度領域で、電気化学反応を利用した装置の総称です。SOFCなどの燃料電池のほか、NOxの分解、水蒸気電解による水素製造(SOEC)、CO2を原料としたCO製造などの装置があります。特徴として、電極反応がよりスムーズに起こるため、室温で作動する電気化学デバイスより貴金属等を使用しなくてもより高い効率が望める、吸熱反応を利用したデバイスの場合、廃熱が利用できる、などのメリットがあります。

注5 eCOCO2

EUの研究開発プロジェクトCORDISの一つで、電気化学的にH2O(水蒸気)と CO2 から合成ジェット燃料を直接製造する技術開発を行っています。CO2から酸素を、H2Oから水素をプロトン-酸化物イオン混合イオン導電体を用いて引抜き、炭素と水素を直接反応させて、合成ジェット燃料を合成させます。混合イオン導電体としては、BaZr0.8Ce0.1Y0.1O3-αを使用し、450℃で稼働することを前提としていますが、作動温度領域において、BaZr0.8Ce0.1Y0.1O3-αのCO2耐性や水和による化学膨張に課題があるものとみられます。

図1 CayTi0.93Sc0.07O3-α (y = 0.947, 0.985)を電解質とした燃料電池の発電の様子。従来組成であるCa0.947Ti0.93Sc0.07O3-αは、酸化物イオン導電体でしたが、今回発見したCa0.985Ti0.93Sc0.07O3-αでは、プロトンと酸化物イオンの混合イオン導電性を有しています。

図2 CayTi0.93Sc0.07O3-α (y = 0.947, 0.985)のイオン導電率の温度依存性。Ca0.947Ti0.93Sc0.07O3-αは、加湿の有無による導電率の変化はほぼありませんが、今回発見したCa0.985Ti0.93Sc0.07O3-αでは、加湿に伴う導電率の向上が見られ、プロトン導電性が確認できます。また、酸化物イオン導電率とプロトン導電率の差が小さいことから、電気化学デバイス中では、プロトンと酸化物イオンの双方が移動できます。

図3 プロトン-酸化物イオン混合イオン導電体の導電性発現の模式図。プロトン-酸化物イオン混合イオン導電体では、酸素イオンは酸素空孔を介して導電するとともに、水和により、酸素空孔に酸素イオン、結晶格子間にプロトンが溶解することで、プロトン導電性も発現します。

図4 プロトン導電性を示す材料の母材のCO2に対する反応における熱力学計算。実用化が検討されているBaZrO3でも600℃以下では、不安定ですが、CaTiO3はほぼ全温度領域でCO2耐性を有しています。

図5 Ca0.985Ti0.93Sc0.07O3-αの水和に伴う化学膨張の温度依存性。H2Oの溶解により、従来のプロトン導電体は、化学膨張が観測されますが、(例:BaCe0.7Zr0.1Y0.1Yb0.1O3-α)Ca0.985Ti0.93Sc0.07O3-αでは、水和によるプロトン導電性が発現するにも関わらず、水和後も殆ど膨張していません。

本学の問い合わせ先

研究に関すること

橋本 真一(中部大学 工学部 数理・物理サイエンス学科 教授)

E-mail:s-hashimoto[at]isc.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

電話:0568-51-6406(直通)

報道に関すること

中部大学 学園広報部広報課

E-mail:cuinfo[at]office.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

電話:0568-51-7638(直通)