今回平井ゼミでは、まず2024年11月12日(火)と2024年12月18日(水)の2回、春日井市出川町にある神明神社の清掃活動をさせていただきました。

1回目は境内を中心に雑巾を使用し、拭き掃除を行いました。私は境内の建物内の清掃を中心に取り組みました。開始すると新品の雑巾がものの30分で黒色になり驚きました。次第にバケツの中の水も濁り始め、何回か水を変える作業が必要でした。清掃を通し、建物内の普段見ることができない裏側についても知ることができました。室内ということもあり、窓一枚一枚、柱一本一本を丁寧に拭くことを心がけました。

後半には宮司の加藤さんからお話をお伺いすることができました。普段は絶対に聞けないようなお話までしてくださったのが印象的でした。ちなみに宮司さんが着用する装束は袴の色によって位別に分けられているそうです。短時間ではありましたが、非常に貴重で素敵な時間でした。

2回目は落ち葉を集めるために竹箒や熊手を使用しました。掃き掃除に関しては、道の上に積もった「落ち葉の除去チーム」と神社の「砂利部分の清掃チーム」に分かれて活動しました。

清掃活動を通して特に感じたことは時間が限られている中でどこまで効率的に、綺麗にできるのかです。前半の時間は大まかに取り除くことを目的にしていましたが、次第に大まかにやればやるほど細かな落ち葉が気になりました。しかし、ここで細かな落ち葉を手で拾っていては時間に間に合わないという問題に直面し葛藤しました。この瞬間で私が出した決断は大きな落ち葉と同じタイミングでできるだけ取ることを心がけ、尚且つ取り切れなかった部分は道端に寄せるということでした。落ち葉拾いにおいてどこまで綺麗にするかについて基準があるわけではなかったため、どう手分けしてやるのが最適なのかを探り探りで取り組みました。

一段落して周囲を見渡すと、ゼミ生たちは竹箒の扱いに苦戦しているようでした。実際、私もその中の一人でした。記憶を遡ってみると、最後に使用したのは小学生の時で、使用時はかなり腕の力が必要です。ここでも私は試行錯誤しながら竹箒で掃くときに落ち葉を浮かしてみました。そうすると落ち葉が集めやすくなりました。これは共有しなくてはと思い、近くのゼミ生に伝授しました。

その結果、ただ掃く作業にしてもなるべく少ない力で取り組むことに成功。12月中旬の早朝ということもあり、かなり気温も低い中だったため、初めの方は寒いなと思いながら作業していましたが、徐々に日差しも出てきたため暖かくなり、終盤には腕をまくり、暑いなと感じるくらい夢中で作業してしまいました。気が付いたら終了時刻になっていて、あっという間の大切で貴重な時間でした。

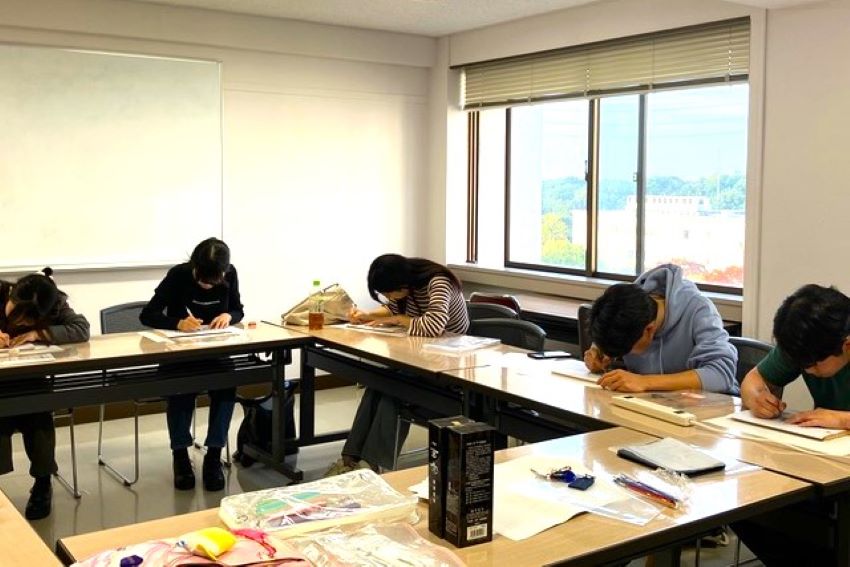

次に、2024年11月と12月に2回、春日井市松本町の諸大名神社の神名プレートを作成する活動を行いました。合わせて神明神社と諸大名神社の宮司さんから依頼された由緒を史料や古書から抜き出しまとめる作業にも取り組みました。

神名プレートの作成は昨年と同様の手法で行いました。細かな作業を繰り返すため、集中力の維持が大変でした。特に墨で文字を塗りつぶす工程は中でも一番時間がかかります。そのため、ゼミ生同士、励ましあい取り組みました。私の場合はゼミ活動の時間でやりきれなかったため、時間外にも行いました。ニスをスプレーでかける際に、むらなくかけることが特に困難な工程でした。しかし、完成したプレートを見ると達成感が溢れてきました。

2025年1月31日にはゼミ生と平井先生と神社にプレートを設置しました。鳥居をくぐると空気が変化したように感じ、背筋がピンと引き締まるような感覚になります。私たちは全部で5か所の神名プレートを作成し、お賽銭箱とともに設置しました。設置する際、傍に10円硬貨が置いてあり、日常的に人々が訪れていることがわかりました。平井先生が「神社を風化させないための社会貢献をしているんだよ」とおっしゃっていたのが印象的でした。訪れる人々がいる限り神社はこれからの未来も、人々とともに歩んでゆくのです。そのお手伝いができたことは、私の人生で大きな財産となりました。

最後に、今回の活動を通して多くの学びを得ることができました。決まったことに対して最後までやり抜くことや、責任感を感じる場面が多数ありました。この活動を通して自分自身が成長でき、一人一人の行動が社会貢献に繋がった瞬間に立ち会えたことは非常に貴重な体験でした。機会を作ってくださった加藤さん、平井先生には感謝の気持ちでいっぱいです。このような形で文字化できたことも自身にとって大きく成長するきっかけになったと思います。今後の様々な活動に活かしていきたいと思います。最後まで目を通していただきありがとうございました。