発表のポイント

- 心筋細胞内の筋肉を構成する最小単位であるサルコメア(注1)は自律的に高頻度振動(HSOs)(注2)している。今回、このHSOsが個々のサルコメアレベルでは「カオス的なゆらぎ」を伴うにもかかわらず、細胞全体としては規則的で安定したリズムを保つことを、世界で初めて数学的・統計的に証明した。

- 本研究では、この現象を秩序(周期性)とカオス(注3)(ゆらぎ)の共存によって維持される動的な恒常性、『ケイオーディック・ホメオダイナミクス( ChaordicHomeodynamics)(注4)』という新概念として提唱した。

発表概要

中部大学生命健康科学部生命医科学科の新谷正嶺准教授らの研究グループは、心臓を構成する心筋細胞がナノメートル(ナノは10億分の1)スケールの「カオス的なゆらぎ」を積極的に活用し、全体としては規則的なリズムを維持していることを明らかにした。この現象を、『ケイオーディック・ホメオダイナミクス(ゆらぎながら安定するカオス的秩序)』と名付けた。

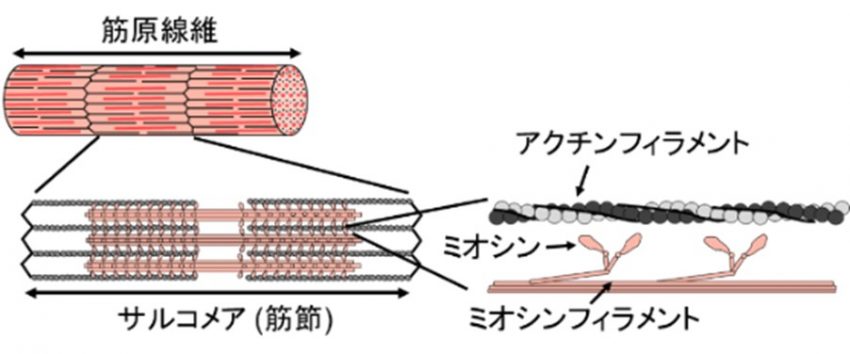

研究代表者の新谷は、早稲田大学理工学術院先進理工学研究科博士後期過程大学院生だった2015年に心筋細胞のサルコメア(図1)を赤外線レーザー照射で生理的範囲の温度(約38〜42℃)に温めることでこの自律的な高頻度振動現象(HSOs)を世界で初めて発見した。

今回の研究はその現象の本質をさらに深く解析・実証したものである。詳しい内容は生物物理化学の国際的専門誌『Biochemical and Biophysical Research Communications』に掲載された。

研究の背景

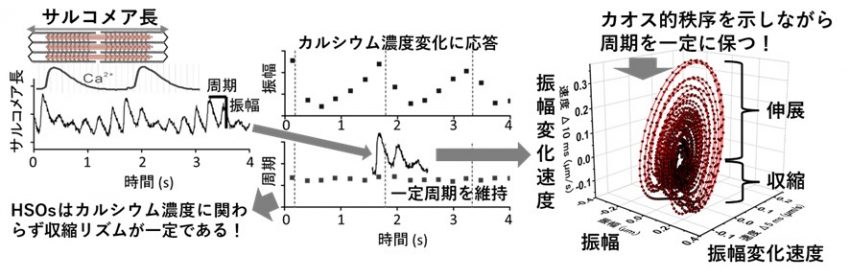

従来、心筋細胞の収縮と弛緩(しかん)は、主に細胞内のカルシウム濃度変化による規則的なリズムとして説明されてきた。一方、新谷らは2015年、サルコメアを赤外線レーザーで温めると、カルシウム濃度に依存せず、毎秒約7回(約7Hz)の高い頻度で自律的なサルコメア振動現象(HSOs)が誘導されることを世界で初めて報告していた。さらに新谷はこのHSOs現象の性質のさらなる解析を行い、局所的にはカオス的で予測困難な振幅のゆらぎを示しつつも、細胞全体としては安定したリズムを維持するというユニークな特徴を持ち、生物の恒常性(ホメオスタシス)(注5)を考える上で非常に興味深い現象であることを示していた(図2)。

今回の研究成果

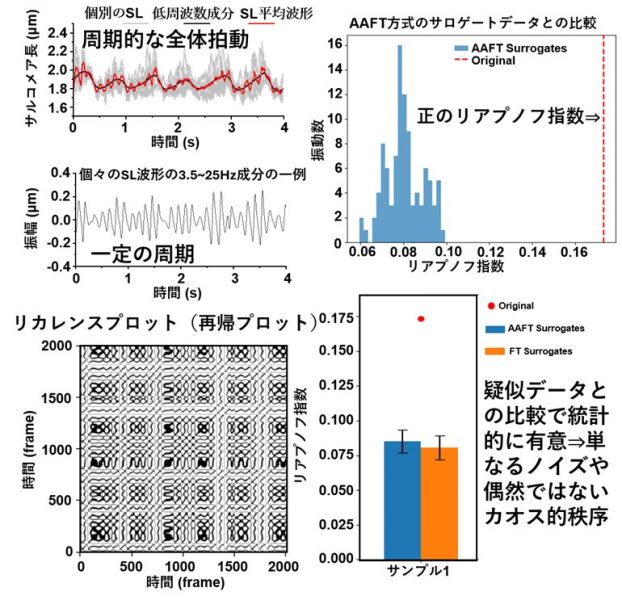

今回、HSOsをより精密に解析するため、独自に開発した高精度なサルコメア⻑測定技術(SL-nanometry法)で測定したサルコメア長変化の時系列データ(位置推定精度約4ナノメートルで、1秒間に500枚の時間分解能)に対して、非線形解析(リカレンスプロット解析(注6)やリアプノフ指数解析(注7))を適用した。

その結果、HSOsは個々のサルコメアレベルでは正のリアプノフ指数を示し、カオス的な振幅のゆらぎを持つことを明確に実証した。一方、細胞全体では規則的な収縮・弛緩リズムが維持されており、この「カオスと秩序が共存し、ゆらぎを利用して安定性を動的に保つ」という現象を、『ケイオーディック・ホメオダイナミクス』という新概念として提唱した。また、統計的な検証から、これが単なるノイズや偶然ではなく、細胞自身が意図的にカオスを利用する仕組みであることも明らかにした(図3)。

意義と今後の展開

今回の研究は、生物が⾃らの安定性や柔軟性を保つために、適度な「カオス的なゆらぎ」を積極的に活用していることを実証した点で、生物物理学・生理学において画期的な発見である。

今後、心疾患の超早期診断技術や新規治療法の開発などの医療応用につながる可能性が高い。また、生体内の他の臓器や組織にも同様の仕組みが存在する可能性が示唆され、生物の普遍的な制御メカニズムとして幅広い展開が期待される。

骨格筋線維およびサルコメア構造の模式図。左では筋線維(筋細胞)内に多数の筋原線維が含まれ、それらが繰り返しサルコメアを形成している様子を示す。中央から右の拡大図では、筋節を構成する太いミオシンフィラメントと細いアクチンフィラメントが示され、ミオシン頭部がアクチンと結合・解離を繰り返すことで筋収縮が生じるメカニズムが描かれている。

筋節長変動の時系列データ取得から相空間再構成に至る流れの模式図。

- 左:収縮弛緩を繰り返すサルコメア構造の概略と、計測されたサルコメア長(SL)の変動波形。

- 中央:取得した時系列データの各時点での値をプロットし、段階的に解析を行う過程を示す。

- 右:同時系列を遅延座標空間へ再構成した例として、時間遅延を加味した変数間の関係を3次元軌道(赤線)で可視化している。これによりサルコメア長変動に含まれる非線形ダイナミクスや周期・カオス特性などを評価できる。

- 上段左:グレーのラインは個々の測定データ、赤線はその平均波形で、周期的な全体拍動が観察される。

- 中段左:ある個体の高周波成分(HFC)波形の⼀例で、ほぼ⼀定の周期を示す。

- 下段左:再帰プロットにより、時系列データ内の周期的かつ複雑な再帰構造が可視化されている。

- 上段右:オリジナル(赤破線)とAAFT 疑似データ(青棒)を比較したリアプノフ指数のヒストグラム。オリジナルは正のリアプノフ指数を⽰し、カオス的特徴が⽰唆される。

- 下段右:棒グラフはオリジナル(赤点)とAAFT(青)、FT(オレンジ)の疑似データについてリアプノフ指数を比較したもので、オリジナルの値が統計的に有意に高いことを示す。これらの結果から、筋節長変動には周期性とカオスが共存する可能性が示唆される。

論⽂の情報

雑誌名︓Biochemical and Biophysical Research Communications

論⽂タイトル︓Chaordic Homeodynamics: The Periodic Chaos Phenomenon Observed

at the Sarcomere Level and Its Physiological Significance

著者︓Seine A. Shintani

DOI:10.1016/j.bbrc.2025.151712

⽤語解説

注1 サルコメア(筋節)

筋肉を構成する最小の収縮単位。カルシウムイオン(Ca2+)の存在下で、筋原線維を構成する主要たんぱく質の一つであるミオシンがアデノシン三リン酸(ATP)をエネルギー源としてアクチンをたぐり寄せるように引き込み、筋肉を収縮させる。カルシウムイオン濃度が低下すると、アクチンはミオシンに結合できなくなり、筋肉は弛緩する。

注2 ⾃律的な⾼頻度振動(HSOs: Hyperthermal Sarcomeric Oscillations、熱筋節振動)

外部からの刺激やカルシウム濃度変化が無くても、サルコメア⾃⾝が収縮・弛緩を繰り返す自励的な振動状態。心筋細胞を生理的範囲の温度(約38〜42℃)に温めると誘発される。カルシウム濃度変動とは独立して起こり、カルシウム変動がある場合でも安定した周期を保つ特徴を持つ。

注3 カオス

外見上は無秩序で予測不能に見えるが、実際には特定の法則や規則に従って生じる現象。ごくわずかな初期条件の違いが、その後の挙動を劇的に変える性質を持ち、天気予報や⽣体現象など、様々な科学分野で研究されている。

注4 ケイオーディック・ホメオダイナミクス(Chaordic Homeodynamics)

秩序(Order)とカオス(Chaos)が共存する動的な恒常性を示す概念。個々のサルコメアレベルではカオス的な振幅のゆらぎを持ちながらも、細胞全体としては規則的で安定した収縮・弛緩リズムが維持されるような、生物が持つ柔軟な制御メカニズムを指す。

注5 恒常性(ホメオスタシス)

生体が環境の変化に応じて、体内の環境(体温、pH、カルシウム濃度など)を⼀定に保とうとする働きや性質のことをいう。

注6 リカレンスプロット解析(Recurrence Plot Analysis)

複雑な時系列データに対して、その時間的な繰り返し(再帰性)や周期性を視覚的に示し、非線形性やカオス的特性を定量化するための手法。生体信号などの複雑な現象の解析に用いられる。

注7 リアプノフ指数解析(Lyapunov Exponent Analysis)

初期条件のわずかな差が時間とともにどれほど急速に拡大するかを示す指標で、正の値を示す場合は系がカオス的であることを意味する。生物現象のゆらぎやカオス性を定量的に評価するために用いられる。

本学の問い合わせ先

研究内容について

新谷正嶺(中部大学 生命健康科学部 生命医科学科 准教授)

Eメール:s-shintani[at]fsc.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

電話:0568-51-9180(研究室直通)

報道に関すること

中部大学 入試・広報センター (広報課)

Eメール:chubu-info[at]fsc.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

電話:0568-51-7638(直通)