研究成果のポイント

- 南米で野菜として食べられている平たい形のウチワサボテンの摂取により、腸内細菌叢(注1)の多様性が有意に向上することを明らかにした。

- ウチワサボテンの摂取により、血液中の全てのコレステロールの総量である血清総コレステロール、動脈硬化のリスクを総合的に管理する指標のnon-HDLコレステロール(注2)、体内でエネルギー源として利用されるものの過剰だと血糖値上昇などにもつながる遊離脂肪酸(注3)が有意に低下することを明らかにした。

- ウチワサボテンの摂取により、糞便中コレステロール排泄量が増加することを明らかにした。

- ウチワサボテンの摂取により、炎症抑制や代謝改善に寄与する短鎖脂肪酸(注4)と、その一種で生活習慣病や大腸疾患の予防につながる酪酸(注5)産生菌が増加することを明らかにした。

発表概要

サボテンは驚異的な生命力、環境耐性、栽培特性から様々な条件でも栽培できる有用な植物で、栄養価も高く、特にミネラルや食物繊維を豊富に含んでいる。抗酸化作用や血糖値、中性脂肪、LDL-コレステロールを下げる作用が報告されており、動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病の予防あるいは改善効果が期待されている。さらに近年、腸内細菌叢と代謝疾患の関係が注目され、腸内環境を整える食品素材の研究が進められている。

中部大学大学院応用生物学研究科の横山さや香大学院生、食品栄養科学科管理栄養科学専攻およびサボテン・多肉植物研究センターの田中守准教授、藤田医科大学医学部医科プレ・プロバイオティクスの栃尾巧教授(腸内細菌叢評価)、名古屋学芸大学の山田千佳子教授(免疫関連遺伝子発現解析)らの研究グループは、ウチワサボテンであるノパレア・コケニリフェラ(Nopalea cochenillifera)の摂取が腸内細菌叢、脂質代謝、免疫応答に及ぼす影響を動物実験で詳しく調べた。

具体的には、通常食および高脂肪食に10%のサボテン粉末を添加した飼料を動物実験用の近交系マウスC57BL/6Jに12週間与え、腸内細菌叢の多様性と構成、短鎖脂肪酸、血清脂質、糞便中コレステロール排泄量、免疫関連遺伝子発現を総合的に評価した。

その結果、体重や肝臓重量の低下、腸内細菌叢の多様性が有意に上昇し、酪酸産生菌であるLachnospiraceae(注6)が増加することを明らかにした。 また、糞便中コレステロール排泄量が増加し、血清総コレステロールやnon-HDLコレステロール、遊離脂肪酸が有意に低下することを明らかにした。 さらに、通常食条件では酢酸・プロピオン酸・酪酸などの短鎖脂肪酸が増加し、免疫関連遺伝子発現の変動も認められ、免疫応答への関与が示唆された。

これらの結果から、食用サボテン摂取が腸内細菌叢を介して短鎖脂肪酸の産生を高め、コレステロール代謝や腸管免疫に有益な影響を与えるメカニズムが示唆された。本研究成果は、愛知県春日井市の地域資源である「食べるサボテン」の新たな健康機能を科学的に裏付けるものであり、生活習慣病予防や機能性食品開発への応用、地域ブランド強化への貢献が期待される。今回の研究成果は、中央ヨーロッパ時間の8月31日付で栄養学の国際学術誌Nutrientsに掲載された。

研究内容

これまで研究チームは、ウチワサボテンが腸内環境を整え、免疫機能を高めることを報告してきた。今回の研究では、肥満や脂質代謝異常を起こしやすいC57BL/6Jマウス(注7)に、通常食または高脂肪食に10%サボテン粉末を添加した飼料を12週間与え、腸内細菌叢・血清脂質・短鎖脂肪酸・免疫関連遺伝子発現を総合的に解析した。

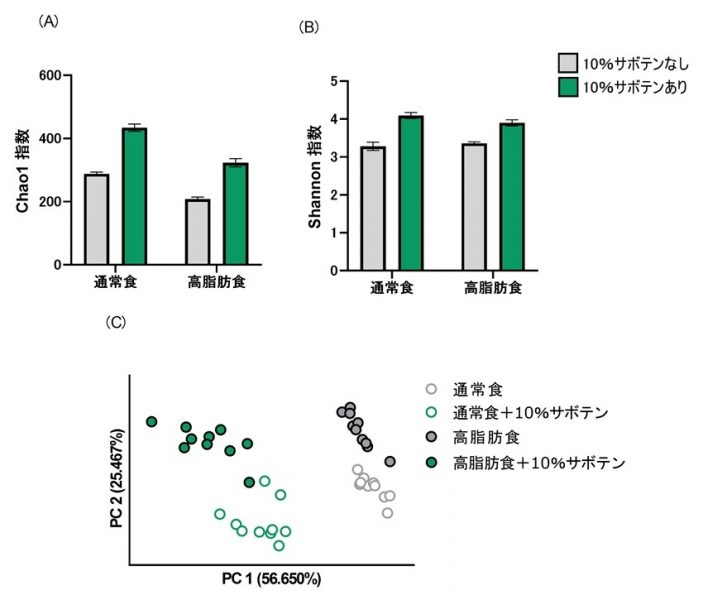

その結果、肥満の抑制、腸内細菌叢の多様性が有意に上昇し(図1、p<0.05)、酪酸産生菌Lachnospiraceaeが増加した。

図1.腸内細菌叢の解析

(A)腸内細菌の豊かさ(Chao1指数)、(B)腸内細菌の多様性(Shannon指数)、(C)腸内細菌バランスの変化(主座標分析)を示す。

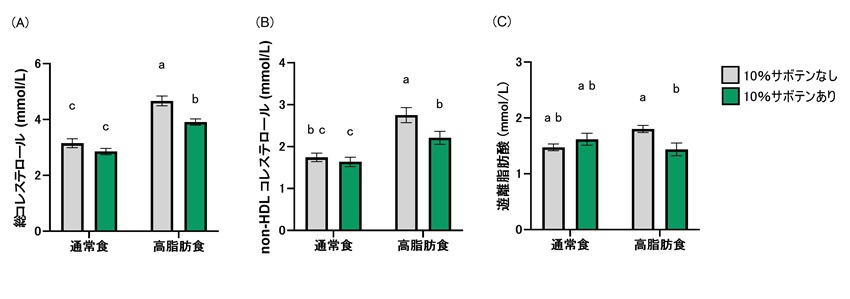

また、糞便中コレステロール排泄量が増加し、血清総コレステロール、non-HDLコレステロール、遊離脂肪酸が有意に低下(図2、p<0.05)した。

図2. 血清中脂質マーカーの評価

(A)総コレステロール、(B)non-HDLコレステロール、(C)遊離脂肪酸

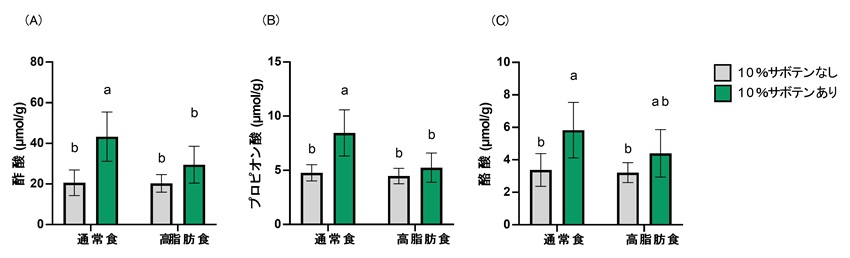

さらに、通常食条件では盲腸内の酢酸・プロピオン酸・酪酸など短鎖脂肪酸が増加(図3、p<0.05)し、代謝改善効果への関与が示唆された。免疫関連遺伝子の発現変化も認められ、腸管免疫応答への関与が示唆された。

図3. 盲腸内の有機酸分析

(A)酢酸、(B)プロピオン酸、(C)酪酸

論文情報

雑誌名:Nutrients

題 名:Modulation of the Gut Microbiota by Nopalea cochenillifera (Prickly Pear Cactus) Contributes to Improved Lipid Metabolism and Immune Function

著者名:Sayaka Yokoyama, Amane Kikuchi, Hideaki Takahashi, Hinako Ushimaru, Hibiki Yamaguchi, Chikako Yamada, Kotoyo Fujiki, Hana Kozai, Suzuno Ota, Tadashi Fujii, Yoshiki Hirooka, Takumi Tochio and Mamoru Tanaka

DOI: 10.3390/nu17172844

研究助成

本研究は国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター(生研支援センター)が実施する「オープンイノベーション研究・実用化推進事業※1」(JPJ011937)の支援を受けて行った。

用語解説

(注1) 腸内細菌叢(腸内フローラ)

腸内に生息する多種多様な微生物群の総称で、主に細菌で構成される。腸内フローラは食物繊維などを代謝して短鎖脂肪酸を産生し、腸内環境の維持や免疫機能の調節に重要な役割を果たす。

(注2) non-HDLコレステロール

悪玉(LDL=Low-Density Lipoprotein:低密度リポタンパク質)コレステロールなど動脈硬化のリスクになるコレステロールの総称で、コレステロール全体から善玉(HDL=High-Density lipoprotein:高密度リポタンパク質)を除いた分。血液中にはLDLコレステロール以外の悪玉が含まれている。そのため、悪玉全体は、LDLコレステロールよりもnon-HDLコレステロールの量を調べる方が正確な値を示す。

(注3) 遊離脂肪酸

体脂肪や食事中の脂肪が分解されてできる分子で、血液中を流れてエネルギー源として使われる。脂質代謝や生活習慣病の研究で重要な指標とされる。

(注4) 短鎖脂肪酸

脂肪酸は油脂を構成する成分の一つで、数個から数十個の炭素が鎖のように繋がった構造をしている。そのうち炭素の数が6個以下の分子を短鎖脂肪酸(酢酸・プロピオン酸・酪酸など)と呼び、腸のエネルギー源や免疫機能調節物質として働き、炎症抑制や代謝改善に寄与する。

(注5) 酪酸

腸内細菌が食物繊維などを分解して作る短鎖脂肪酸の一種。大腸のエネルギー源として利用されるほか、腸のバリア機能を強化し、炎症を抑える働きがある。生活習慣病や大腸疾患の予防に重要とされている。

(注6) Lachnospiraceae

腸内で酪酸を産生する細菌群で、腸のバリア機能や免疫調節に関与する。

(注7) C57BL/6Jマウス

世界で最も広く使われている実験用マウス。高脂肪食を与えると肥満や高コレステロール血症を起こしやすく、生活習慣病研究で標準的に用いられている。

コメント

田中 守准教授

サボテンの食品としての機能性には大きな可能性があると確信しています。これまで私たちは、ウチワサボテンがマウスの腸内環境を改善し、免疫機能を高めることを報告してきました。今回の研究では、すでに知られていた血中コレステロール低下作用に加え、腸内細菌叢を介して脂質代謝と腸内環境を改善するメカニズムを明らかにしました。これにより、生活習慣病の予防に役立つ可能性が示されました。日本の食卓における新たな選択肢としての価値を広め、“サボテンを日本の食卓に”という私たちの目標に向けて、研究をさらに前進させる成果となりました。今後はヒト介入試験や成分同定研究など、実用化に向けた研究を加速させたいと考えています。

栃尾 巧教授

ウチワサボテンの摂取によって腸内細菌叢の多様性が有意に高まり、短鎖脂肪酸の産生が促進されることを明らかにできたことは、プレバイオティクスという観点から非常に重要な成果です。特に酪酸産生菌の増加は、腸管バリア機能の強化や炎症抑制に直結するものであり、脂質代謝や全身の健康状態の改善にもつながると考えられます。本研究は、食物繊維を豊富に含むサボテンが「腸内環境を整える食品素材」として大きな可能性を持つことを示しました。今後はヒト試験を通じてその効果を実証し、生活習慣病予防や機能性食品開発へと応用できるよう研究をさらに発展させていきたいと思います。

山田千佳子教授

免疫関連遺伝子の解析を進めることで、ウチワサボテンが粘膜バリアを強化し、サイトカイン産生を変化させることで腸管免疫の調律に関わり、脂質代謝の改善とも連動するという貴重な知見を得ることができました。今後の研究のさらなる発展と、本成果が社会に還元される日を心より楽しみにしております。

サボテン・多肉植物研究センター 堀部貴紀センター長

中部大学ではこれまでサボテンの基礎・応用研究を実施し、2021年に自治体(愛知県春日井市)や複数の民間企業と共同でサボテンの利活用推進を目的としたプラットフォーム「サボテン等多肉植物の潜在能力発掘と活用推進プラットフォーム※2」を設立、2024年には「中部大学 サボテン・多肉植物研究センター※3」を設立するなど、サボテンの活用推進に向けた基盤を構築してきました。

気候変動や人口増加への対応が喫緊の課題である現在において、驚異的な生命力をもつサボテンは新しい作物として世界で注目を集めており、食品・家畜飼料・加工品原料として30カ国以上で栽培されています。また2017年には、国連食糧農業機関が「サボテンは食料安全保障問題の解決に貢献しうる」との見解を表明しています。サボテンには用途の広さ、環境ストレス耐性、栽培の容易さ、健康機能性などたくさんの強みがありますが、まだまだ未知の可能性を秘めています。本センターでは、サボテンの潜在能力を科学的に解明し、研究成果を発信し、企業等と共に開発した製品を社会に実装していくことで、日本の農業・食品産業の活性化や環境問題の解決に貢献して参ります。

下図:プラットフォームの取組を紹介するポスター

(農林水産省作成:無断転載・加工禁止)

※1 オープンイノベーション研究・実用化推進事業

国の重要政策の推進や現場課題の解決に資するイノベーションを創出し、社会実装を加速するための、提案公募型の研究開発事業。

※2 サボテン等多肉植物の潜在能力発掘と活用推進プラットフォーム

中部大学が中心となり、サボテンや多肉植物の基礎・応用研究と活用推進に向けて、様々な分野間での情報交換を進め、産学共同研究を促進する基盤を構築するために、NPO法人東海地域生物系先端技術研究会の協力を得て2021年に設立した組織。14の企業や団体などで構成する。

※3 中部大学 サボテン・多肉植物研究センター

(1)サボテン・多肉植物を活用した脱炭素技術や持続可能な食料・飼料生産システムの開発研究、 (2)国内外の研究機関、民間企業等との共同研究、(3)研究成果の発信等の事業を行い、サボテンや多肉植物の潜在能力を最大限に活用することで「持続可能な社会」の実現を目指した取組を実施。

参考. サボテンの利活用を推進する意義(国内外における課題とサボテンの貢献)

サボテンの活用は気候変動、農業従事者の減少と高齢化、農作放棄地の拡大等、農林水産業・食品産業における課題の解決に貢献する。以下に具体的事例を列記する。

(1) 地球温暖化・世界人口の増加:世界の気温が21世紀末には最大2.6〜4.8℃上昇し、作物の結実阻害と品質低下、病虫害の大量発生を招く(政府間パネル IPCC予測)。2050年には世界人口は約100 億人に達し、食料増産(現在の1.6倍)の必要性が生じる。

→サボテンは40℃を越える高温下・乾燥~多雨環境で生育可能であり、地球温暖化に対応できる。また砂漠のような乾燥地帯だけでなく、雨量の多い東南アジアなどでも旺盛に成長できる種類があり、産業利用が進められている。世界30カ国で食材として利用されており、2017年には国連食糧農業機関(FAO)が「サボテンが世界の食料危機を救う作物になりうる」との見解を表明(食料として国際的な位置づけ)。

(2) 我が国における農地面積の減少、農業者の高齢化:農地面積は最大であった 1961 年に比べて約 172 万 ha 減少し、一方で耕作放棄地面積は増加している。

→サボテンは種子ではなく成熟茎節から栄養繁殖するため、毎年播種する必要がない(生産管理の軽減)。また農機が不要で初期投資が少なく、かつ省力的な栽培が可能であり、高齢化が進む地域での栽培も可能である(荒廃農地・耕作放棄地の再活用)。

(3)我が国の食料自給率の長期的低下傾向:農林水産省統計2021年度ではカロリーベースで38%、生産額ベースで69%、 飼料自給率25%。

→サボテンは過酷な条件で栽培できる有用な野菜・飼料の候補となる(農産物自給率向上)。

(4) 化学農薬および化学肥料の使用量低減。

→作物栽培には病虫害防除のための農薬が不可欠だが、我が国では病害虫によるサボテンの被害はほとんど報告されておらず、化学農薬の散布をあまり必要としない。また低栄養土や岩場でも栽培が可能であり、化学肥料を施す必要がない(化学農薬と化学肥料の使用量削減)。

(5)農林水産業の CO2ゼロエミッション化の実現

→荒廃農地・耕作放棄地の再活用による CO2吸収の増加が可能。ウチワサボテンは5m以上に生育しバイオマスが大きい。またCO2吸収量はスギやヒノキと比較しても高く、森林火災のリスクが非常に低い。さらに乾燥地だけでなくカンボジア等の多雨地域でも旺盛に生育できる。

サボテンの食料としての位置づけとSDGs目標達成への貢献(14の課題に寄与)

本学の問い合わせ先

研究に関すること

田中 守(中部大学応用生物学部 食品栄養科学科 准教授)(サボテン・多肉植物研究センター所属)

電話:0568-51-9225

E-mail:m-tanaka[at]fsc.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

サボテン・多肉植物研究センターの取組に関すること

堀部 貴紀(中部大学応用生物学部 環境生物科学科 准教授)(サボテン・多肉植物研究センター センター長)

電話:0568-51-9123

E-mail:t-horibe[at]fsc.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

報道に関すること

中部大学 入試・広報センター(広報課)

Eメール:chubu-info[at]fsc.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

電話:0568-51-5541(直通)