ポイント

- 高窒素環境下で植物の根の生長を抑制する新たなメカニズムと制御因子を発見しました。

- 高窒素環境に置かれた植物では、アミノ酸の一つであるグルタミン酸がシグナル分子として地上部から根に輸送され、このたび同定されたペプチドLOHN1の作用を介して側根の形成を抑制することが明らかになりました。

- LOHN1遺伝子は陸上植物に広く保存されており、本研究成果は農地における作物の窒素利用効率の向上や生長促進への応用が期待されます。

概要

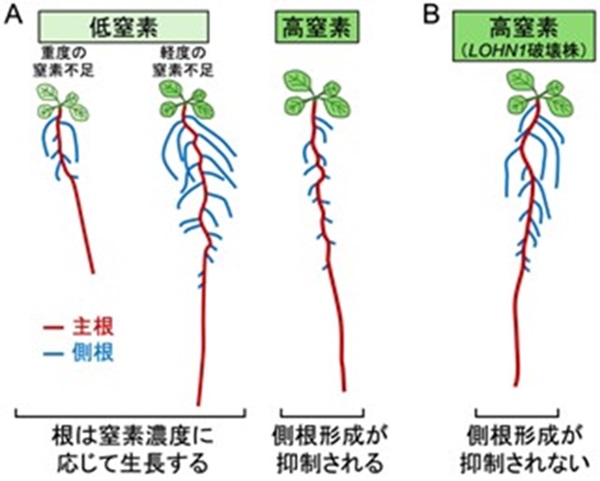

植物は土壌中の窒素濃度に応じて根の構造を大きく変化させます。窒素が豊富な環境では「窒素が十分に存在する」と判断し、不要なエネルギー消費を避けるために根の生長を抑制することが知られていましたが(図1)、その詳細なメカニズムはこれまで不明でした。

このたび、九州大学大学院理学研究院の楠見健介講師、伊藤和洋大学院生(研究当時)、園田智也大学院生らの研究グループは、神戸大学大学院理学研究科の深城英弘教授、九州工業大学大学院情報工学研究院の花田耕介教授、中部大学応用生物学部の鈴木孝征教授、熊本大学大学院先端科学研究部の檜垣匠教授らの研究グループとの共同研究により、モデル植物のシロイヌナズナ※1を用いて、高窒素環境で根の生長抑制に働くペプチドLOHN1と、LOHN1が関わるこれまで未解明の高窒素情報シグナル伝達のしくみを明らかにしました。

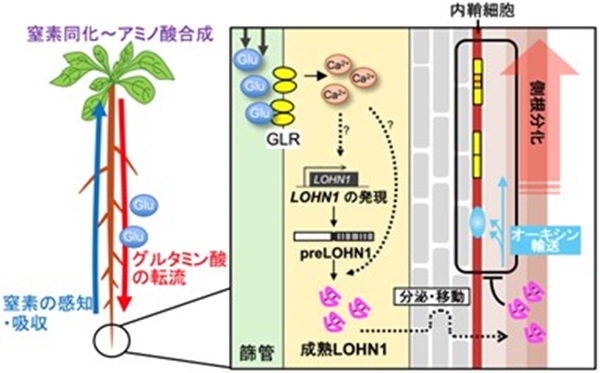

LOHN1遺伝子の発現を改変した植物を解析した結果、植物が高窒素環境に置かれると窒素代謝が促進され、その結果アミノ酸の一種であるグルタミン酸が地上部から篩管を通じて根の先端部へと運ばれ、そこでLOHN1遺伝子の発現を誘導することが分かりました。さらに、発現したLOHN1ペプチドは篩管細胞から根の表層に移動し、側根※2の密度を抑制制御することが明らかになりました。

本研究で得られた知見は、他の多くの植物種にも応用可能であり、作物の窒素利用効率の向上や、施肥に対応して根の生長を人為的に制御することが可能になることが期待されます。

本研究成果は、2025年10月25日午前0時(日本時間)に、米国の科学誌「Current Biology」オンライン速報版に掲載されました。

研究者からひとこと

今回の研究により、古くから知られていた「高窒素環境における根の形成抑制」のメカニズムが明らかになりました。今後は、LOHN1が関与する、オーキシン輸送を介した側根密度の調節機構の解明を目指します。(楠見健介)

高窒素環境においては、エネルギー消費を抑えるために側根の生長が抑制されるが(A)、LOHN1破壊株では抑制されず生長し続ける(B)。

研究の背景と経緯

植物は、土壌中の窒素濃度環境に応じて根の形態を大きく変化させ、窒素の吸収を最適化します。これまで、低窒素環境で根の形成を促進するメカニズムについては多くの研究が行われてきましたが、高窒素環境において根の形成を抑制するメカニズムについては未解明で、未知の鍵因子の存在が予想されていました。本研究グループ は、解析が進んでいない、シロイヌナズナのゲノム上の小さなオープンリーディングフレーム(sORF※3)に着目し、それらの中から側根形成の窒素応答に関わるsORFを見いだし、LATERAL ROOT OVERPRODUCTION UNDER HIGH-NITROGEN CONDITIONS 1(LOHN1)と名付けました。

グルタミン酸(Glu)が地上部から根へのシグナル物質として機能し、LOHN1はGlu受容体GLRの活性化によって

主根端の篩部細胞で発現したあと根の表層に移動し、側根形成の開始を制御する。

研究の内容と成果

はじめに、本研究グループはLOHN1遺伝子の破壊株(LOHN1-KO)の表現型解析を行いました。高窒素環境下において、 野生株と比較してLOHN1‐KOでは根の生長が抑制されず生長し続けます(図1)。シロイヌナズナの根は発芽後最初に形成される主根と、主根から分岐する側根に分類されますが、LOHN1-KOでは野生株と比較して側根密度が増加しており、主根の生長には影響が認められませんでした。 LOHN1遺伝子の発現は主根先端部で高窒素環境下において誘導されることから、LOHN1遺伝子は高窒素条件下で側根密度を抑制する機能を持つことが示唆されました。

次に、根を2束に分けてそれぞれを高窒素および低窒素培地にさらす「根分け実験」を行ったところ、 主根先端部におけるLOHN1遺伝子の発現は、低窒素側の根でも高まることが確認されました。この結果は、 LOHN1遺伝子が全身性の高窒素応答シグナル伝達に関与していることを示しています。また、地上部で窒素同化を律速する硝酸還元酵素の欠損株nia1nia2では、LOHN1遺伝子の発現が著しく抑制されていました。加えて、窒素同化産物であるグルタミン酸の添加によりLOHN1遺伝子の発現が誘導され、逆にグルタミン酸合成阻害剤の添加により発現が抑制されました。さらに、LOHN1遺伝子の発現部位である、主根先端部の篩部細胞に局在するグルタミン酸受容体※4の欠損株glr3.2glr3.4では、LOHN1遺伝子の発現が著しく抑制され、LOHN1-KOと同様に側根密度が増加しました。これらの結果により、LOHN1遺伝子の上流の高窒素応答シグナル伝達においては、地上部から根への長距離シグナルとしてグルタミン酸が機能していることが明らかとなりました。

LOHN1遺伝子は、約50アミノ酸残基からなるシステインリッチ型ペプチド(CRP)をコードしています。主根先端部におけLOHN1遺伝子の発現パターンとペプチドの局在を調べたところ、LOHN1遺伝子は篩管細胞で発現していましたが 、翻訳されたLOHN1ペプチドは根の表層に蓄積していました。

さらに、大腸菌で発現させたLOHN1ペプチドを培地に添加すると、LOHN1-KOの表現型は野生株と同程度に回復しました。このことから、 LOHN1ペプチドは根の篩管細胞から表層細胞へ移動して情報を伝える役割を持つと考えられます。

波及効果

LOHN1遺伝子を欠失した植物では、高窒素環境下でも根の生長抑制が起こらず、地上部を含む植物全体の生長が促進されます 。近年、農地における窒素肥料の過剰施用や窒素利用効率の低さが問題視されていますが、本研究成果はこれらの課題の改善に貢献する ことが期待できます。また、LOHN1遺伝子はコケ植物を含む陸上植物に広く分布しており、その構造も高い保存性を示しています。このことから、本研究で明らかになった 高窒素応答メカニズムは、植物が環境に適応するために用いる普遍的な仕組みであると考えられます。本研究で得られた知見は、他の植物種にも適用可能であり、さまざまな作物への応用が期待されます。

用語説明

※1.シロイヌナズナ

アブラナ科に属する小型の一年生植物。

学名はArabidopsis thaliana。2000年に全ゲノム配列が解読された。世代交代が早い、小型で栽培が容易、ゲノムサイズが小さく遺伝解析がやりやすい、遺伝子操作が容易などの理由から、モデル植物として幅広く植物研究の材料として利用されている。

※2.側根

既にある根(主根や種子根など)から分岐して生じる根。

※3.sORF(short open reading frame)

ゲノム上で、1~100アミノ酸長程度の短いペプチドをコードする領域。

※4.グルタミン酸受容体

グルタミン酸を主として受容する受容体。シロイヌナズナのゲノム上には20種類のグルタミン酸受容体が存在する。

※5.オーキシン

植物ホルモンの一つ。細胞の伸長や分化、分裂を促進することで、形態形成や組織分化、光・重力などへの応答を制御する。

※6.側根創始細胞

将来、側根となる細胞群。シロイヌナズナにおいては、オーキシンの作用により根の内鞘組織の細胞の一部が、側根創始細胞として非対称に分裂することにより側根の形成が開始される。

※7.DR5

オーキシンに応答して隣接する遺伝子の発現を誘導する人工的な DNA配列。 蛍光タンパク質遺伝子などを用いることで、細胞や組織におけるオーキシン応答を可視化することができる。

※8.RNA-seq解析

次世代シーケンサー(NGS)を用いてRNAの塩基配列を読み取る手法。転写産物を網羅的に定量することが可能なため、細胞や組織においてどのような遺伝子がどれくらい発現しているか調べる目的で利用される。

謝辞

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(課題番号:JP22K06283,JP23H04204,JP24K02046)、文部科学省(MEXT)科研費(課題番号:JP20H03279,JP19H05673)科学技術振興機構(JST)CREST(課題番号:JPMJCR1505)、次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2136)、東レ科学技術研究助成、住友財団環境研究助成 (課題番号:213119)の支援により実施されました。

論文情報

掲載誌:Current Biology

タイトル:Arabidopsis LOHN1 peptide modulates lateral root spacing under the control of systemic nitrogen-satiety signaling

著者名:Kazuhiro Ito1, Tomoya Sonoda1,Yuki Hisanaga1,Kentaro P. Iwata2,Chieko Goto2, 3,Kazumasa Shirai4,Mana Goto1,Ayu Yamamoto1,Atsushi Mabuchi1,Takumi Higaki5,Boseok Song1,Juntaro Negi1,Takamasa Suzuki6,Hidehiro Fukaki2,Kousuke Hanada4,Koh Iba1,Kensuke Kusumi1

所属:1.九州大学、2.神戸大学、3.大阪大学、4.九州工業大学、5.熊本大学、6.中部大学

DOI:10.1016/j.cub.2025.09.060

本学の問い合わせ先

研究に関すること

鈴木 孝征(中部大学 応用生物学部 応用生物化学科 教授)

E-mail:takamasa.suzuki[at]fsc.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

報道に関すること

中部大学 入試・広報センター(広報課)

Eメール:cuinfo[at]office.chubu.ac.jp ※アドレスの[at]は@に変更してください。

電話:0568-51-5541(直通)