食材×醸造微生物×人の手=発酵醸造食品

人々の暮らしを豊かにする食品栄養科学へようこそ

食品栄養科学科

渡部貴志

大学で行う食品の研究ってなんだろう

皆さん、高校生までは決まった解答のある問題を解いてきましたね。大学の研究では、これまで培った基礎学力を応用し、まだ解決方法が分かっていない問題に取り組みます。食品栄養科学科では、食品を扱うプロフェッショナルとなる人材を育成する学科であり、新たなおいしい食品を開発するだけでなく、食品調理・製造工場などでの衛生管理に必要な微生物学、食品原料の配送などを扱う流通学、製造加工で必要な物理学も学んでいきます。また、消費者の健康を維持・増進していくために、食品の栄養や機能性などを研究している先生もいます。私たち人類が健康で生きていくために必要な学問、それが食品栄養学科で行っている研究です。

発酵醸造食品に携わる微生物

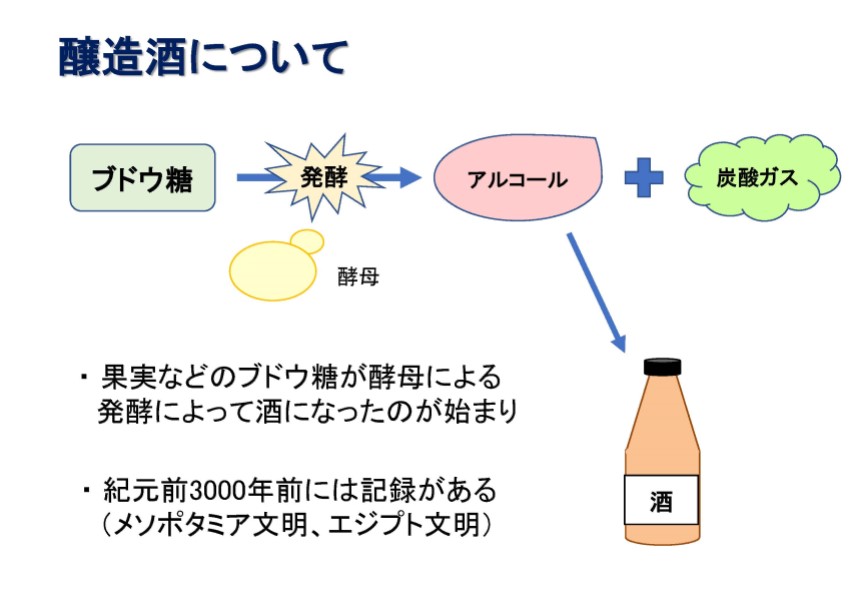

「発酵」という言葉は何を思い浮かびますか?お酒や味噌、醤油、漬物、納豆、ヨーグルトなど多くの発酵食品を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。「発酵」は、微生物によって食品中の栄養素が変換される働きを指します。一方で、食べ物が腐る、「腐敗」するといったヒトに都合の悪いことも、微生物による食品中の栄養素を変換させる働きです。人にとって都合が良いか、都合が悪いかで「発酵」か「腐敗」という言葉を分けていますが、働く微生物の種類も違います。ヒトが初めて微生物を利用した、つまりバイオテクノロジーを初めて駆使したものは「酵母による酒造り」であり、紀元前3000年ごろにはすでに記録が残っています(図1)。微生物という存在すら知らない大昔の人たちにとって、お酒ができる様子は神秘的に感じたことでしょうね。

日本酒造りと清酒酵母

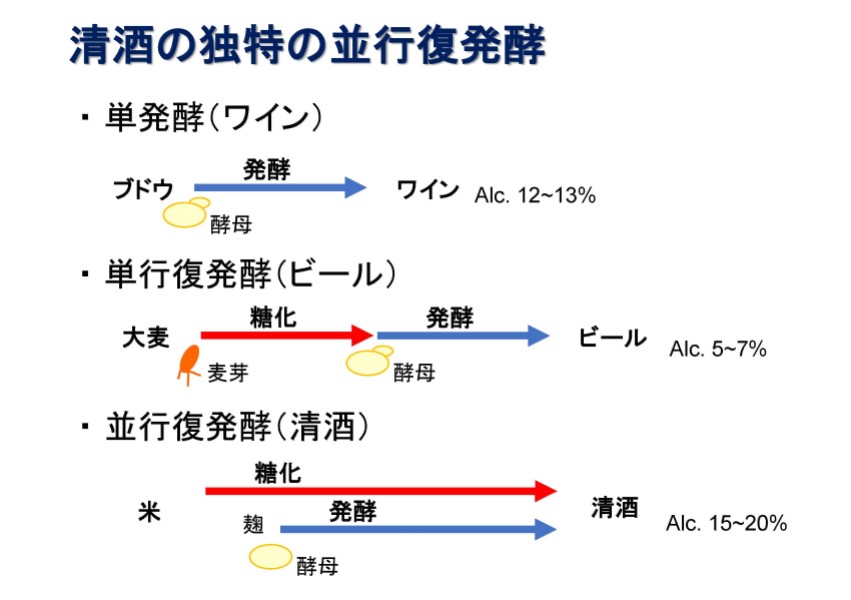

酵母が原料からアルコール発酵させて造るお酒を醸造酒といいます。醸造酒には、単発酵、単行複発酵、並行複発酵という三種類の作り方があります(図2)。単発酵では、果実に含まれる糖を直接酵母によりアルコールへと変換し、ワインが含まれます。単行複発酵では、穀物のデンプンを麦芽の力で糖に変換し、それを別の容器に移して酵母を加えてアルコールへ変換するビールが含まれます。

一方、日本酒造りでは、まずお米に麹というカビを生やすことによって、デンプンを糖に変える麹米を作ります。この麹米と蒸したお米に水、酵母を一つのタンクに加えることにより、デンプンから糖へ変換する糖化と糖をアルコールへ変換する発酵を同時に行う「並行複発酵」が行われます。この日本酒造りは、他の醸造酒には類をみない20%という高濃度のアルコールを作ることができ、また製造工程の複雑さからも世界で最も高度な技術の酒造りといわれています。さらに、日本酒造りの原型は、室町時代にすでにできており、造り酒屋の蔵には酵母(蔵付き酵母)が住み着いていることも分かっています。

私は、日本酒(清酒)造りで使う清酒酵母を中心に、発酵食品や酵素生産などで利用される酵母の研究を行っています。研究では10チャレンジしたうち、1つでもうまくいけば儲けものくらいで、失敗の連続ですが、清酒酵母の研究は1000のうち1つでもうまくいけば勝ちの世界です。食品栄養科学科では、最先端の遺伝子を扱う研究から食品の試作といった現場重視の研究まで幅広く行っています。食品に興味がある皆さんの入学を、心よりお待ちしております。