実験棟の紹介

心理学科の開設にともない、心理実験棟が誕生しました。この棟の中には、心理学を研究していく上で欠かせない部屋(実験室・分析室・面接室など)、授業や研究会等に使用する部屋など、いろいろな機能をもった部屋が用意されています。教員・学生ともども、この施設を積極的に利用し、日々奮闘しています。以下では、実験棟の様子を簡単にご紹介します。(2023年度は新実験棟を建設中です)

1.授業・研究会・自習等で使う部屋

データ分析室

この部屋は多目的に使用されています。たとえばこんな感じです。

授業の様子。”PowerPoint”で作成したファイルが前のスクリーンに映し出されています。ちょうど先生が、その中身について解説されているところです。

普段の様子。授業がない時間帯になると、学生たちはこの部屋に足を運びます。そして、“Word”や“Excel”を使ったレポート作成、“SPSS”などの統計ソフトを使ったデータ分析、インターネットを使った情報検索等、さまざまな活動を行っています。

学生用の机にはそれぞれパソコンが取り付けてあります。この部屋には100台のパソコンが設置されているため、授業中でも1人1台使うことができます。

2.主に研究目的(実験・観察・面接など)で使う部屋

実験室

心理学を学ぶ上で必要不可欠な、各種実験をする時に使う部屋です。ごらんのように、各部屋にはコンピュータが設置されているため、コンピュータを使った実験も可能です。

面接室

カウンセリングをはじめ、心理面接の際に使う部屋です。写真のように、部屋の中には箱庭も置いてあります。

映像分析室

ビデオに収めた映像を分析したり、ビデオを使って実験用の刺激(材料)を作る際に使う部屋です。

実験器具など

触覚計(竹井機器製)

2本の棒の先端(つまようじや鉛筆の先端など)が、私たちの皮膚に触れているとします。両者の距離が大きければ、私たちは2つの先端が皮膚に触れていることをはっきりと感じることができます。しかし両者の距離が小さくなると、皮膚に触れている点が1つにしか感じられなくなります。私たちに2点の刺激が与えられたとき、それを2点だと感じることのできる限界の値を、触二点閾といいます。この触覚計は、体の皮膚における蝕二点閾を理解するための測定器です。ちなみに、見た目は、工作用のノギスにも似ていますね。

恒常性測定器(竹井機器製)

向こうから友達が手をふって、こちらにやってきたとします。視覚的には、友達がどんどん大きく見えているはずなのですが、決して「友達が大きくなった」とは感じたりしないと思います。私たちは、同じ大きさの図形や物体であれば、遠くにあろうと近くにあろうと、等量であるという感覚を持つことができます。これを「大きさの恒常性」と呼びます。恒常性測定器は、大きさの恒常性を理解するための器具です。

フェップル式安定度検査器(竹井機器製)

触針を持って、溝の周囲や奥に接触しないように動かしていきます。手の微細運動の発達のあり方や、動揺度を検査するのに利用することができます。そういえば昔、これと似た原理のナントカ棒と言われたオモチャがあった気もしますね・・・。

ミューラー・リヤー錯視図(竹井機器製)

見た目では同じ長さに見えるものが、実際に測ってみると、違う長さだったりすることがあります。これは、錯視といわれる現象です。写真は、ミューラー・リヤー錯視を体験するための図版です。両端に外向きの斜辺がついている線分(外向図形)と、内向きの斜辺がついている線分(内向図形)とでは、線分の長さは、果たしてどのように見えるでしょうか?

インバーシングプリズム/リバーシングプリズム(竹井機器製)

「逆さメガネ」ともいわれるものです。これらをメガネのようにかけて景色を見ると、インバーシングプリズムでは上下が逆さに、リバーシングプリズムでは左右が逆さに見えます。

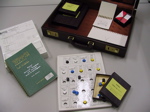

WPPSI知能検査器具

ウェクスラー式知能検査の幼児・低学年用です。

WISC-III知能検査器具

ウェクスラー式知能検査の児童用です。

WISC-III知能検査器具

ウェクスラー式知能検査の成人用です。言語性検査と動作性検査の二種類の下位検査から成り立っています。

田中ビネー式知能検査

ビネーの考え方に基づいて作成された日本版の知能検査です。