はじめに

中部大学国際関係学部国際学科の平井芽阿里先生のゼミでは、以下の日程で春日井市出川町の神明神社で4回に渡り地域ボランティアを行った。

神明神社

御祭神:天照大神、国常立命

住所:愛知県春日井市出川町1丁目1番地

公式サイト

1回目 2023年12月5日(火)清掃活動

2回目 2023年12月12日(火)清掃活動

3回目 2024年1月23日(火)神名プレートの作成

4回目 2024年1月30日(火)神名プレートの設置

まず、このようなボランティアをしようと思ったのは、地域の為に役立つことをしてみたかったからである。

1回目の神明神社の掃除では、日頃入ることのできない神殿、拝殿、参道などをゼミ生、平井先生と手分けして作業した。

2回目は、掃除の後、宮司の加藤氏が神社の事についてお話しくださった。

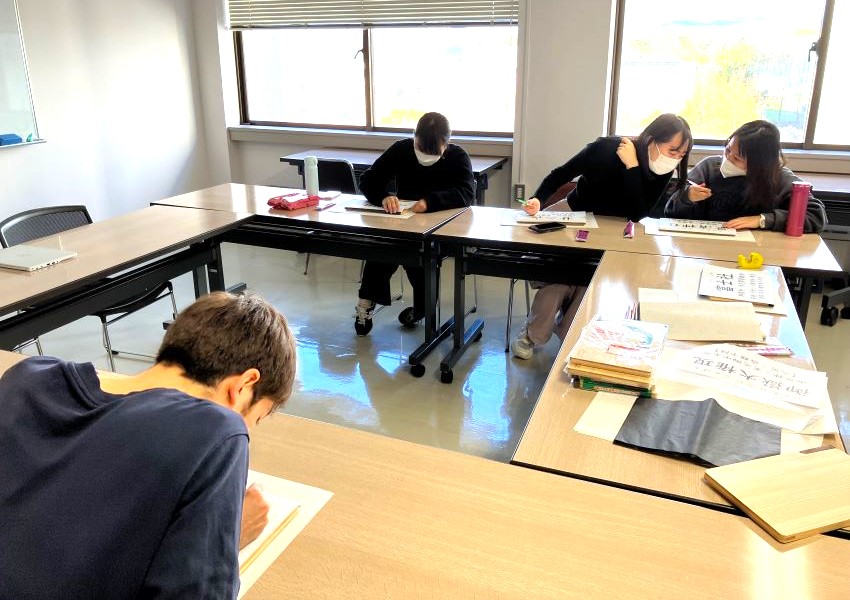

3回目の神名プレートの作成では、神社の摂社の神々の名前や由緒が書かれた神名プレートが劣化していたため、木製の板に墨で神名の文字を複写した。作成前にゼミ生で手分けして材料を調べ、墨で書く練習をする等、一人、一人が時間をかけて作り上げた長い過程がある。

そして4回目は、神明神社にプレートを設置した。ゼミ生と平井先生が力を合わせて汗水垂らして全力で取り組んだこの地域ボランティアは人から感謝され、地域にも役立つことができた(M・K)。

清掃活動

次に、ボランティアの様子やそれぞれが体験し感じたことをまとめる。

清掃ボランティアでは神社の境内周辺の落ち葉拾いを行った。手分けをして落ち葉を箒で集める係と、集めた落ち葉を廃棄場まで持っていく係に分かれ、作業時間が短いながら効率的に動けるように努めた。

ボランティアを行う時間が朝早く、早起きが苦手な私にとってはそれが大変なことだったが、落ち葉を集めている際、近所の方に「ありがとう」と声を欠けてもらえたことが嬉しかった(A・K)。

今回のボランティア活動を通して、多くの新しい体験をさせていただいた。一つ目は、普段では決して入ることのできないような場所での掃除である。これは一見単純な事のように思えるが、それぞれの場所が持つ歴史や意味を改めて考える機会となった。

さらに、なかなかお話する機会のない宮司さんからのお話も聞くことができた。これらは、どれも滅多に経験することがないもので、非常に貴重で有意義な時間になった(M・S)。

神名プレートの補修

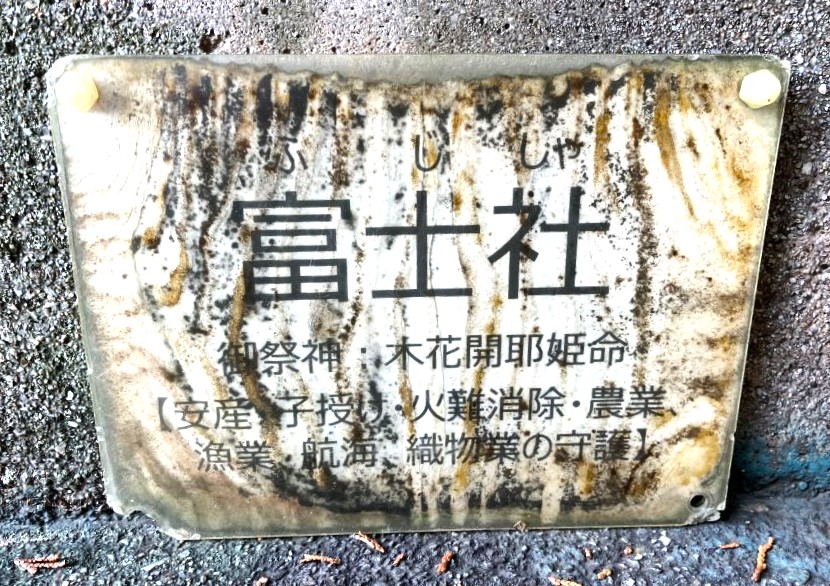

続いては、神名プレートの補修についてである。左下の写真がもとの状態で、日々風雨にさらされかなりの劣化が見られた。また、右下の写真のように、賽銭箱として使用されていた竹筒もひび割れ、カビが生えているものもあった。そこで平井ゼミで考えたのが…。

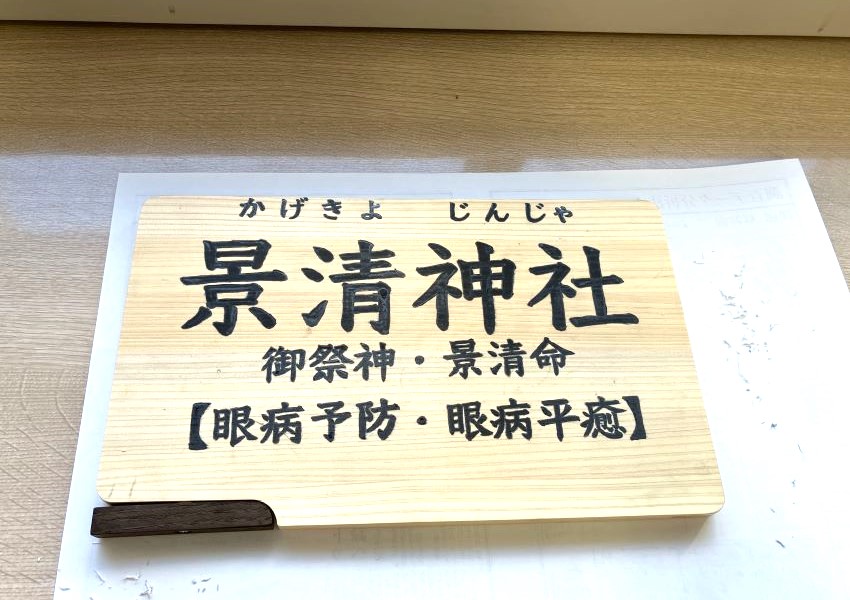

この趣のある看板・・・実はまな板なのだ。

看板を作るにあたって、様々な材料を探した。御影石、ベニヤ板、檜…イメージは膨らむものの、どれも値段が高く、我々では手を加えられるものではなかった。

だが、偶然にもまな板が目に留まった。「檜のまな板…水に強くて腐りにくく、大きさも値段も手頃だ。比較的長持ちし、縁起も良い。直接墨で文字を書くこともできる!しかも食洗機対応!」。

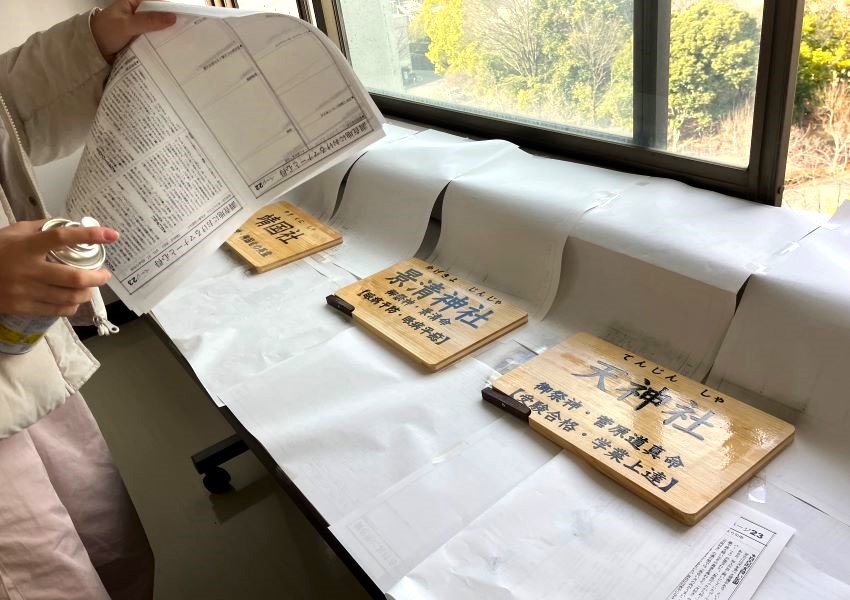

そこで御祭神の文字はカーボン紙を用いてまな板に転写し、墨で色を付け、最後にニスでコーティングを施した。突然のひらめきが功を成し、雨や日差しにも屈しない看板が完成したのだ(M・T)。

【神名プレート作成の手順】

1カーボン紙と表記する文字をプリントした紙をテープで固定し、それをまな板にテープで貼る。

2上から、文字をエンボスペンでなぞる。ボールペンでもできなくはないが、先が尖っており板を傷つける恐れがある。エンボスペンはちょうどよくペン先が丸くなっている。

3やや力を入れて、少しずつなぞると塗り絵のような枠ができる。

4続いて、超濃厚液という、水気があまりない墨汁を極細筆につけなぞる。文字を書くというよりは隙間を埋め、線を少しずつ色付けしていくとうまくいく。

5よく乾かし、最後に屋外用ニススプレーをしてから1週間ほど乾かす。

木のプレートに書かれている文字の輪郭を紙になぞって写す作業を担当させていただいた。輪郭を正確になぞる必要があるので、不適切な方向にはみ出さないために高い集中力が必要となった。

また、輪郭をなぞる際に、力を入れ過ぎて親指と人差し指の関節が痛くなった。輪郭をなぞるだけでもどれだけ大変か身をもって感じた後、輪郭の中を墨汁で塗る作業に移る。墨の量が多すぎると染みてしまうので量を調節しつつ、同様にはみ出さないように集中した。手汗を書くほど器用な作業だった。

全体を通して感じたことは、神社とはただ神様に祈りや願いを行う場所ではなく、神様の名前などを観察できる場所であり、その背景には様々な人の高度な知恵と工夫が施されて成り立っているという点である(A・Y)。

神名プレートの下書きは簡単にできたが、色を塗るのはとても難しかった。また、私の場合は字数が多かったこともあり、あまり綺麗に完成はできなかった。しかし、他のゼミ生が手伝ってくれたおかげで無事完成させることができ、神名プレートを神社に飾ることができたので、本当に良かった(T・M)。

プレートは素手で作成し、手書きでプレートを作り上げる過程は新鮮な体験だった(M・S)。

おわりに

このように、平井ゼミでは地域ボランティアを通し様々な学びがあった。

私は、このボランティア活動を通して「約束を守ることの大切さ」、「チームで何かを成し遂げることの楽しさ」を学んだ。

まず、「約束を守ることの大切さ」だが、活動を始める前に平井先生が「ボランティアをしてあげるのではなくて、させてもらうのだよ」とおっしゃっていたのが記憶に残っている。時間とは人々に平等に与えられた資源である。ボランティアをする側も、される側も互いに時間を割いており、「約束を守る」というのは相手の時間を無駄にしないことだと考える。私はこれを機に「約束を守る」、当たり前のことであるが、根本的な意味を学ぶ事ができた。

次に「チームで何かを成し遂げることの楽しさ」だ。清掃ボランティアをやると聞いたとき、初めはあまり乗り気ではなかった。しかし、やってみると意外と楽しいのだ。やることが多くあったため、いかに作業の効率化をし、時間内に清掃を終わらせるかを考え、黙々と作業をした。

皆が協力し、個々の力を発揮すると作業も早く終わり、境内が見違えるように輝いて見えた。プレートの製作でも、作業が早く終わったら、他の人のサポートに回り助け合う。互いに褒め合う。その様な行動が皆できていたのが印象的であった。実際、皆と協力し作業をし終えると「面倒だった」という気持ちではなく、「楽しい、嬉しい」という幸福に満ちた感情で胸が一杯になるのだ。

私は、大変貴重な経験をさせていただいたうえに、学びまで得ることができた。ボランティアをさせていただいた神明神社の加藤氏にお礼を申し上げると共に、このような機会を作ってくださった平井先生、先輩方、最後まで協力してくれたゼミの仲間に深く感謝の意を表したい(M・T)。

謝辞

最後に、ボランティアにご協力いただきました神明神社の神様、宮司の加藤祐佑さん、神社を守ってくださっている総代の皆様、このような貴重な機会をいただき、心より厚く御礼申し上げます。またお掃除が必要な際には平井ゼミ生にぜひお声がけください!