応用生物化学科

伏見 圭司

バイオ産業で活躍する科学者、技術者を目指す皆さんを応援します!

高校生の皆さん、こんにちは。皆さんは、大学に入ったらどんなことを学びたいですか?中部大学・応用生物学部・応用生物化学科のホームページを見てくれているということは、きっと、バイオサイエンスやバイオテクノロジーに興味があって、将来は、これらの分野に関連するバイオ産業で研究をしてみたいなぁ、と思っているのではないでしょうか。

バイオ産業は、動物、植物、微生物がもつ生物機能を理解し、その能力を利用した技術を開発することで、私達の暮らしを豊かにしてきました。現在、食料品、医薬品、化成品等、生活に欠かせない「モノ」がバイオの力でつくられています。遺伝子組換えやゲノム編集を利用した農産物の開発、発酵や酵素合成を駆使した機能性物質、生物活性物質の開発等は、バイオ産業による技術開発の代表例として挙げられるでしょう。

応用生物化学科では、バイオサイエンスやバイオテクノロジーの分野を広く、深く学べる講義・実習を開講しています。まずは、細胞生物学、分子生物学、生物化学、基礎生物学・基礎化学実験等の基礎科目をしっかり学習し、その後、遺伝子工学、応用タンパク質科学、バイオインフォマティクス等のより応用的な専門科目を段階的に習得できるように授業が構成されています。そして、最終的にそれぞれの研究室に配属され、卒業研究を行うことになります。卒業研究は、これまでに学んできた知識と技術をフル稼働して、「まだ分かっていないこと」を明らかにする、4年間の集大成です。

「やることが盛りだくさんで、勉強についていけるのか心配・・・」と感じてしまうかもしれません。しかし、そこは安心をして下さい。バイオサイエンス、バイオテクノロジーのプロフェッショナルである応用生物化学科の教職員達が全力でサポートをしていきます。「好きこそものの上手なれ」というように、バイオサイエンスやバイオテクノロジーが好きという気持ちがあれば、自分の成長を感じながら、楽しくできるはずですよ。

真菌類(キノコ、カビ)の生命現象を分子レベルで明らかにしたい!

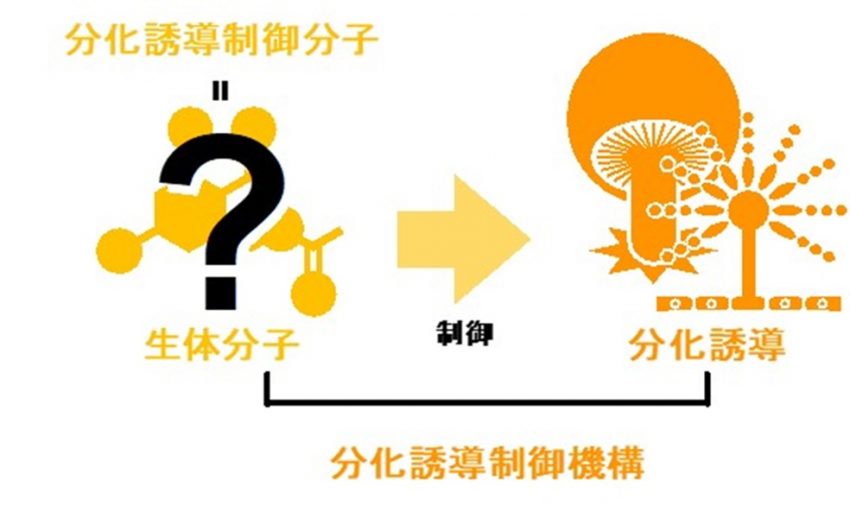

応用生物化学科では、それぞれの研究室で、動物、植物、微生物がもつ生物機能を様々な角度から探究しています。私達の研究室では、真菌類(キノコ、カビ)の分化誘導を起こす活性物質を見つけ、その分子機構を明らかにすることを目指しています。キノコやカビは、胞子、菌糸体、繁殖器官(子実体や子嚢果等と呼ばれている器官)に繰り返し姿形を変える生活環をもっています。しかし、この変化を制御する決定的な活性物質は未だに発見されていません。つまり、植物の細胞分裂や花芽形成を制御する植物ホルモンのように、真菌類の成長や分化を制御する活性物質があってもいいのでは?と考えています。もし、このような活性物質を発見し、その分子機構を解明することができれば、キノコやカビの生育を自在に制御することができるようになるでしょう。つまり、食用や薬用として利用されるキノコの生産量を増やしたり、食料品や農産物に対して被害をもたらすカビの発生率を減らしたりすることができるかもしれません。あるいは、キノコやカビの生物機能を利用することで、新しい有用物質を開発することができるかもしれません。

真菌類の成長や分化を制御する活性物質の発見と分子機構の解明を目指します。

研究とは、想像から始まり、実験によって明らかにし、新たなものを創造することです。失敗することはたくさんありますが、そこから思いがけない発想や発見が生まれることもあります。自分自身の手で新たなものを創造した時の達成感や充実感は、他では中々味わうことができないでしょう。是非、中部大学の応用生物化学科で最先端のバイオサイエンスやバイオテクノロジーの研究に触れ、自分自身の手で「想像」を「創造」に変えるドキドキ・ワクワクを感じて下さい。

失敗と努力は、決して無駄にはなりません!

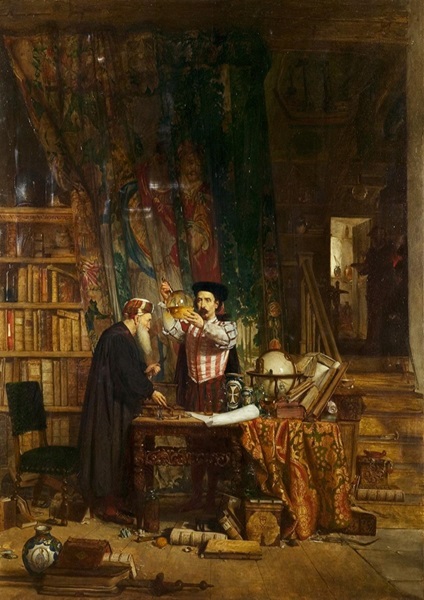

「研究」と言われたら、ノーベル賞を受賞された優秀な科学者達の偉大な発見を連想するかもしれません。しかし、その裏には、紆余曲折の中、数多くの失敗と努力が積み重なっていることでしょう。研究の舞台裏を見る機会は中々ありませんが、錬金術師と呼ばれていた「いにしえの科学者」の失敗と発見について、少しお話ししてみたいと思います。

かつて、卑金属(希少価値が低い金属)から貴金属(希少価値が高い金属)を精錬しようとする試みが成されていました。このような研究は「錬金術 alchemy」と呼ばれていました。錬金術師は、万物は4種類の元素(火、水、土、風)によって構成され、温度(温、冷)と湿度(乾、湿)を制御することで、これらの組成を変換することができると考えていました。要するに、銅や鉄を原料にして、温めたり、冷やしたり、乾かしたり、湿らしたりすれば、いつかは銀や金に変わるのではないか・・・そのようなことを真面目に考えていました。

残念ながら、現在では錬金術は不可能とされており(理論的には可能かもしれませんが)、銅や鉄から銀や金が精錬されることはありませんでした。では、錬金術とは、ただの幻想に過ぎず、何の役にも立たない研究だったのでしょうか。確かに、錬金術という学問は、現在では否定された過去の遺産です。しかし、その過程は、元素の構造、性質、反応を理解する「化学 chemistry」という新たな学問の基礎となり、数多くの発見を生んだのです。

現在の私達からすれば、錬金術とは非常に滑稽な研究に思えるでしょう。しかし、当時の錬金術師達は、”分からないことを明らかにしたい”、”暮らしをもっと豊かにしたい” 等、人間的欲求を原動力にして、本気で研究に打ち込んでいたことでしょう。結果的には失敗に終わりましたが、錬金術師達の懸命な努力は、決して無駄にはならなかったのです。

先人達に倣い、皆さんも失敗を恐れず、一生懸命やったことは決して無駄にはならないと信じ、部活動、課外活動、アルバイト、勉強、研究等、色々なことに挑戦して、思いっきり充実した大学生活や研究生活を過ごしてみて下さい