山下裕丈先生 経営情報学部経営総合学科

ご研究の言葉の意味から教えてください。

― 「生産管理」は、ものづくりのマネージメントです。製造業ではお客様が満足する商品をより安くより早く安全に作らなければなりません。そのために必要なのが生産管理です。

「サプライチェーンマネージメント」は、もう少し広い概念で、良い製品を提供するためには製造業だけが頑張るのではなく、材料を供給している会社、運んでいる物流の会社、売っている小売の会社が協力しなければなりません。これを全体最適化していくことがサプライチェーンマネージメントです。

「IE」はIndustrial Engineeringと言って、仕事の無駄を取り除くための考え方や技術を言います。例えば安くて美味しいイタリアンレストランチェーンがありますが、非常に少ない人数で厨房などを回しています。それは徹底的にレイアウトを考え抜いて、手や足の動きまで無駄がない形で設計をしています。これの基になっているのがIEという考え方です。

高度経済成長の昭和後半の30年、平成30年の半世紀強で、もの作り日本の地位は世界まで上り詰め、衰退もしています。企業はすっかり改善されていると思っていましたが、研究の余地がまだあるということですね。

― 日本の製造業が世界でトップレベルになった時代でもホワイトカラーの生産性は低いと言われています。単にコンピューターを入れれば業務が効率化するのではなく、仕事のそのもののやり方や組織のあり方と関わってくるのです。最近ではDX(デジタルトランスフォーメーション)がありますが、これは情報システムの導入だけでは足らず、組織そのものから見直していかねばなりません。

例えば受注処理という仕事では、お客さんからFAXで送られてきた注文表をパソコンに自分の書式で入力しますが、FAXの文字が潰れていると相手に電話して「これは6か8か」と聞くことを普通に行っています。優良企業でもお客さんから注文を受けた図面をコピーしてホッチキスで留めてエアーシューター(気送管)で工場に送り出していて、コピー機がズラッと並んでいます。このように優秀な社員が当たり前のようにこなしているという現実がありました。情報システムを入れているにも関わらず、今までの仕事のやり方をできるだけ替えないようにしたいという気持ちが働いています。日本の優秀な社員はそのような非効率の中でも処理して来てしまったのです。今後人手不足が進むと、仕事の標準化や情報システムの置き換えをやらないとやっていけない状況です。

よく言われるのが判子文化ですが、役所の影響は大きいですが廃止するという決断を誰もできないまま来てしまったという極めて日本的です。

何十年とそれがまかり通っているということですよね。

― 実は100年近く続いていて、このようなことが色々な所に無駄という形であります。無駄はどこにあるのかということを見つけ出して、それを改善していくというのが私の研究のテーマです。

伺っていますと会社だけの問題ではなくて、私などは家の中でも捨てられずに紙で残してしまって、その紙がどこに行ったのか探すことをしていますね。

― その通りで探すという行為は無駄が多いのです。付加価値を産まない仕事、探すという行為を如何に無くしていくか、そのための整理整頓が必要ですが、生産管理の点ではこれを「5S」と言います。整理・整頓・清掃・清潔・躾で、これを徹底していくのが企業のあらゆる所に言えると思います。

先生は早稲田の法学部を卒業されて法律の勉強をされていたのにそちらには行かず、大手の製鉄会社の生産管理配属で大変だったと伺っています。

― ほとんどものづくりを理解しないまま、工場のスケジューリングの管理などをしていました。一度自分のやってきた事を体系的に勉強し直したいと思い、キャリアップも含め退職して大学院に入学しました。慶応のビジネススクール(KBS)はハーバードビジネススクールのケーススタディをベースに発展してきたのですが、企業の事例が書いてある20ページほどの冊子があり、1日3本ぐらい予習をしなければなりませんでした。基本的には講義はなく、それに関連した専門書を自分で読まなければならないのです。その上で授業に参加したら発言しなければ点数がつきません。これがハードな生活でした。

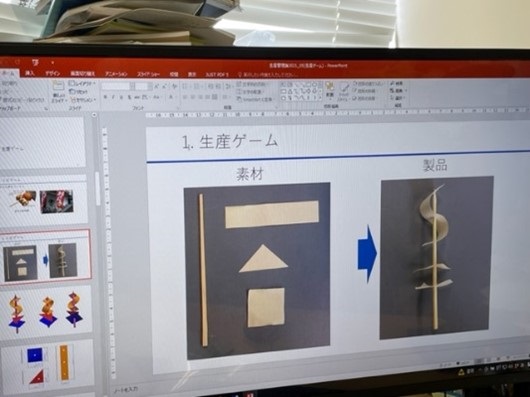

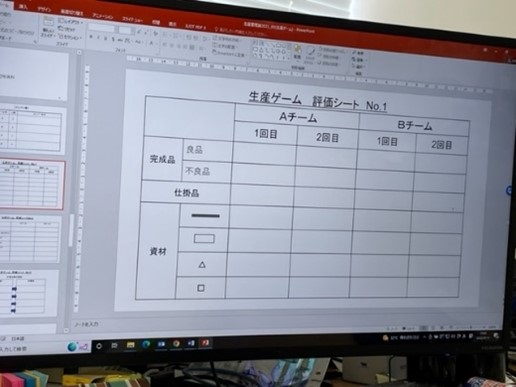

生産管理の中の授業で、おでん串を作っていると伺いましたが何でしょうか?

― 生産管理はイメージが難しいです。学生は工場を見たことがありませんのでものづくりをイメージしてもらうために行っています。紙と割り箸を作っておでん串に見立てたおもちゃを作ります。AチームとBチームが3分間の間にどちらが多く作ることができるか競争させます。これをやると「改善」を学べるのです。より良いものをより早く作る作り方を学び、ものづくりの面白さ難しさを実感してもらうのです。

学生はだんだん理解してくるのですね。

― 最初は沢山作ろうと意識が向くのですが、良いものを作るためには品質が大切だと学び、物の置き方やレイアウトが生産性に影響するのだと理解できます。実際に作業するところをビデオに撮って後からそれを見ると、自分が作業に没頭していた内容を外から客観的に見ることができます。そこで大いに気づくことがあるのです。

経営情報学部の勉強は社会に直結する情報が多いような気がします。

― 特に企業で必要になる知識や考え方が多いです。会社の経営は、「人、物、金、情報」の経営資源を上手く活用していくことですが、これが求められるのが経営学です。単純に教わったことを暗記するだけでは意味がなく、実際に応用としてやっていかねばなりません。科目の中でビジネスプランがあり、実際に会社を作ろうとしたらどのようなビジネスをするかを考えて、事業計画を考えていきます。考えたビジネスプランを企業の経営者の前でプレゼンテーションをします。これをすることによって、今までバラバラに勉強していた内容が全体的に統合されていくことになります。

学生の間に起業した例もあると伺っています。

― 私のゼミ生で2011年度に卒業した不破大介君ですが、学部2年生の時に外部のビジネスプランコンテストに優勝して在学中に会社を立ち上げました。現在では「株式会社Dream少年」という会社の代表取締役を務めています。この会社では企業や官公庁向けに、学生向けの広告のプロモーションをしています。バイタリティに溢れる学生で、周りを巻き込んでいくパワーがありました。ビジネスプランを作るときでも経営者の方に実際に話しを聞きに行くことで、自分でアポイントメントを取り、100人目標で会おうと決めていました。起業にはもちろんリスクはありますが、学生さんにはそれにぜひ挑戦していただきたいと望んでいます。またこの学部の中には親が会社を経営していて、いずれ会社を継ぐという学生が毎年入ってきます。こうした学生の中には単純に親の事業を継ぐのではなくて、新たに新規事業を立ち上げる人もいます。これを第二創業と言いますが、実際に活躍している卒業生がいますね。

新しい事を作っていくと言うことですね。

― 現状維持は後退なので、時代に合わせて新しい事業を作ることが求められると思います。

とても気になっているのが、先生の研究室にあるビジネスゲーム、モノポリーゲーム、人生ゲームですが、時々やっていますか?

― 中にはゲーム理論から経営学を考える研究をしている学生がいます。そういう目的で買ったということにしています。(笑)

インタビュアー感想:

大学卒業後、一大決心されて大企業を辞め大学院へ進まれたことで今の先生があるのですね。学生として大学にいながら一般企業と直結している学問が経営情報学部だと思いました。企業が如何に無駄が多いかは、有能な日本の社員であるにも関わらず、新しいやり方に適応するのではなく、その非効率な無駄をやり切ってしまえるところにジレンマがあるというお話は、苦笑してしまいました。

山下 裕丈

経営情報学部 経営総合学科 教授

専門分野 生産管理、サプライチェーンマネージメント、IE