古澤礼太先生 中部高等学術研究所 国際ESD・SDGsセンター

SDGsが世の中に浸透していますが、SDGsの前身のESDとそれ以前の歴史をお願いします。

― SDGsもESDもどちらもSDがついていて、これが曲者です。SDGsはSDのためのGoal(ゴール)で、ESDはSDのためのEducation(教育)です。SDは歴史を遡ると50年前の1972年、世界の首脳が集まって、はじめて環境と開発に関する問題を議論したというのが発端です。経済vs環境だけではなくて、社会の公平・公正も大切であるので、環境・社会・経済のこの3つがSD(持続可能な発展)の重要な考え方の基礎になります。

そもそもこのSDGsの定義はどうなのでしょう?

― SDG’sのSDは、サスティナブル・デベロップメントを略したものですが、この言葉の訳が難しいのです。意外と知られていないのですが、サスティナブル(sustainable)には「持続可能」という意味ともう一つ「持ちこたえる」という大切な意味があります。単に開発が続いていけば良いというのではなく、むしろ開発するにしても、持ちこたえられるような範囲でやりましょう!というのが本当の意味です。デベロップメント(development)の政府の訳は「開発」ですが、素直に訳せば「発展」です。「開発」という言葉には、人為的なハード面での開発が想起されやすいですが、社会や人類の発展という意味では、「発展」という捉え方のほうがイメージとしては合っていると思います。

中部大学はESDの時からSDに向けての意識が高かったようですね。

― この地域では2005年の「愛・地球博」がありましたが、これも持続可能な発展や持続可能な社会づくりがテーマでした。その頃から持続可能な開発のための教育(ESD)が重要だと言われていて、中部大学はいち早く取り入れました。万博の後の2007年には、国連がESDに関する地域拠点を世界中に広げたいとのことで、始めは7箇所でしたが30箇所ぐらい増えた時に、中部大学を中心に「中部ESD拠点」を設立して、このネットワークに加盟しました。今では180箇所の拠点が世界中にあります。中部地域のESDやSDGsを推進するネットワークとしての中部ESD拠点の幹事機関を中部大学が担っています。

SDGsですが、日本は世界の中で何番目に位置しますか?

― 各国が提出した経過報告を取りまとめた国連のレポートによると、世界で18番目と評価されています。(※2023年は21番目に下がりました)

その中でも日本が考えなければならない問題があると思いますが。

― 国際的に評価が低いのは、ジェンダーの問題です。女性の社会進出や、幹部職が少ない、議員数が少ないなどが大きいと思います。

女性の意識としても考えねばならないのでしょうか。

― 女性だから、男性だからこうあるべきだという“決めつけ”によって取り残される人がいます。その状況をなんとかしよう!ということになります。SDGsのキャッチコピーは「誰一人取り残さない」です。例えば筋力は、男女比べると男性の方があるかもしれないですが、男性でも筋力が弱い人もいれば、女性でも強い人がいますので、括ってしまってその人の能力を無視するとか、チャンスさえ与えないようなことが良くないことだと思います。

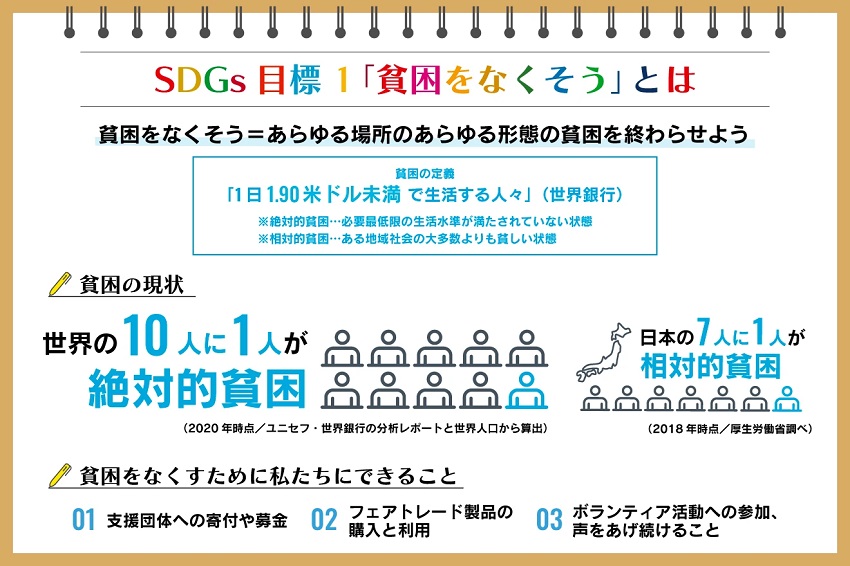

考えられないことですが、この日本で7人に1人が貧困である事実があります。

― 絶対的貧困と相対的貧困があります。絶対的貧困、つまり1日何ドル以下で暮らしているという人数は開発途上国に比べて日本は少ないです。しかし、相対的貧困は、周りと比較した場合の貧困ですから、子どもの貧困問題でいうと、例えば塾に行かせるお金がない場合、子どもは勉強が苦手になり高収入の仕事を得ることができず、その子どもには十分な教育を提供できないと、貧困の連鎖が続いてしまします。これはなんとかしなければならない問題です。

中部大学でも人文学部の先生の取り組みで、地域の中学生・高校生に寄り添って大学生が勉強を教えていますね。

― 春日井市の高蔵寺ニュータウンで、授業の補習として勉強を教えています。これはSDGsに合った素晴らしい活動だと思います。

また、食の安全や食品ロスの問題がありますね。

― 最近では、「SDGsQESTみらい甲子園」という企画が進んでいて、私も審査員で関わっていたのですが、高校生が出してきた提案の多くがこの食品ロスに関することだったのです。とても面白い企画が多くて、例えばある農業高校が実践しているもので、ビールを作ったカスに着目しました。普通これは産業廃棄物になりますが、このカスを豚に与えたところ、肉質が柔らかくなったとかで、飼料の地産地消も実現し、廃棄物も減るし、豚の肉質も良くなって売れるという素晴らしい取り組みだと思いました。

SDGsの良かった点は、小学生から考える、若者が実践するということではないでしょうか。

― 実は40代が一番SDGsを知らないという統計結果も出ています。

中部大学がSDGsのサステナ政策塾を作ったのですが、この経緯を教えてください。

― 「中部サステナ政策塾」は、中部大学が幹事機関を担っている中部ESD拠点で進めている若者リーダー育成のプログラムです。SDGsで様々な地域課題が明らかになり、解決策を考えても、その実現には政策や政治決断が必要になってきます。ところがそこがすっぽり抜け落ちていることが分かって、若者たちを対象に政策を学ぶ塾を作ったのが2016年です。

そのサステナ政策塾の中で東海三県の川に着目したということですね。

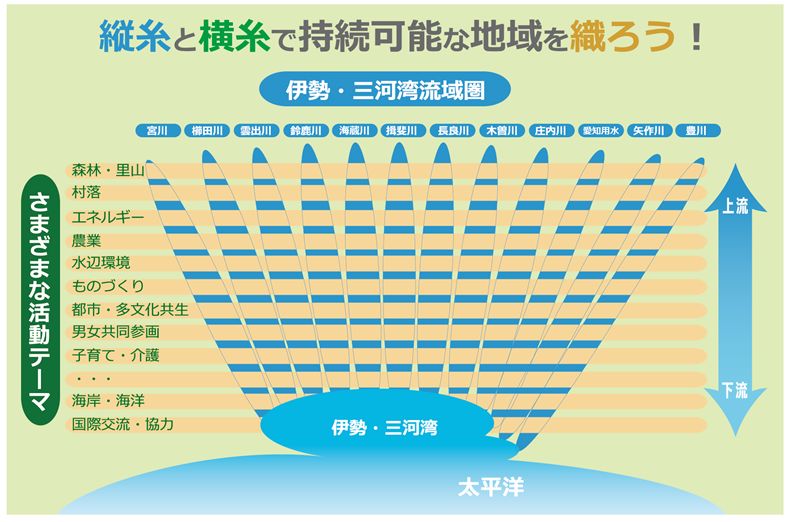

― 持続可能な社会づくりの3本柱は、環境・経済・社会であり、これらの調和の取れた発展が必要です。しかし、この3本の中で何を基盤に考えるかというと、環境の中に人間社会があり、人間社会の中で経済が動いています。逆ではないのです。そこで私たちは環境を第一に考えて、活動対象地域を人為的に引いた線ではなく、自然環境による区域、つまり、河川の流域圏で捉えることにしました。伊勢・三河湾に注ぎ込む河川の流域一帯を「伊勢・三河湾流域圏」と呼んで活動対象地としています。これは、愛知県、岐阜県、三重県をほぼカバーする範囲です。その中での持続可能な社会作りをしてみようと企画しました。縦糸に12本の主要河川(山から海まで)、横糸に上流・中流・下流のさまざまな課題を見ていきます。例えば、上流には森林や過疎の問題、中流は工業・農業や人々の暮らしがある、下流は海の問題、都市化の問題がありますので、それを総合的に皆で考えていこうとしています。

(愛知県・岐阜県・三重県をほぼカバー)

政策塾とは別に取り組んでいることがあるようですね。

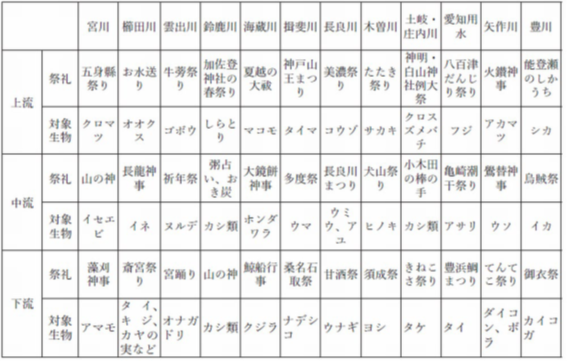

― 最近は、「日本の祭りと生物多様性保全プロジェクト」という活動を始めました。文化の多様性と生物の多様性をセットで考えて、同時にその意義を学ぼうというプロジェクトです。伊勢・三河湾流域圏のさまざまなお祭りの中から、生き物が登場するお祭りだけを選んで、12河川の上流・中流・下流(12✕3で36箇所)のお祭りを調べてデータベースを作っています。お祭りに、植物や動物、食べ物(潮干祭で食される串アサリなど)をテーマに、私たちの祖先の代から大切に共生してきた自然の価値や、それらの危機的状況などについて考えるワークショップも開催しています。

最近面白かったお話を教えてください。

― 犬山祭りの山車は木材を沢山使用しますが、これにヒノキが使われています。祭り関係者は現在のヒノキの森林状況は分からないわけです。そこで祭り関係者も含めて、岐阜県加子母の森林を見にいったところ、人工林が悲惨な状況にありました。昔、沢山植えてこれを使おうと思っていたところ、次第に外国からの安い輸入材が入ってきて、放置され、それがもやしのように生えてしまっているのです。そうした問題を勉強したり、実際に木を切って間伐をするわけです。文化を守るためにも、その文化を支える地域の自然環境に目を向け、同時に皆で守っていく必要があるということを学んでいます。ワークショップでは間伐だけでなく、参加者と森を歩いたりシカ肉のBBQをしたりと、楽しい時間を過ごしました。

SDGsですが、2030年をゴールにしているという事はあと8年を切っています。本当に達成されるものでしょうか?

― 実は難しいのではないかということで、ポストSDGsを唱えている人もいますが、目標年の2030年まで何年もあるのにあきらめるようであっては、ポストSDGsも成功するはずがないと、私自身は思っています。確かに、これまでの進み方では達成できないと思いますが、例えば、万歩計を考えてみてください。1万歩歩くのに、どれくらいの時間がかかるか皆さんはご存じですか?1時間から2時間ぐらいかかります。しかし、1万人が横にズラッと並んで「セーノ!」で1歩前に進めば、たった1秒で1万歩が終わるのです。皆が力を合わせて意識を持って進めていけば、短期間でもかなりのところまで行けるのではないでしょうか。

最後に先生にとって最も大切なSDゴールは何でしょうか?

― 平和の問題ですね。いかに違う価値観を持った人々が仲良くできるかというのが問題で、多様性との付き合い方が最も大きなSDGsの私のテーマです。

インタビュアー感想: 今では小学生からSDGsの取組を見ることが普通になりました。その小学生が大人になった時に、日本人の弱いジェンダーの問題がどの様になっているのか非常に興味があります。日本独自の路線を進んでいくのか、欧米に倣うのか、SDGsを極めていくと人間にとって何が幸せで何が幸せでないかが少し明らかになるのかも知れません。

古澤 礼太

中部高等学術研究所 国際ESD・SDGsセンター 准教授

専門分野:文化人類学、アフリカ地域研究