大場裕一先生 応用生物学部 環境生物科学科

発光生物、光る生き物全般の研究で、世界でもただ一人の先生と伺っています。地球上に発光生物はどれくらいいるのでしょうか。

― 発光することがわかっているのはおよそ7000種ぐらいです。光るかもしれないけれどよくわかっていないものが多いので、もっと増えると思いますからおそらく1万種以上はいると思います。

地球上で陸と海との対比はどれくらいなのでしょうか。

― かなりの割合が海の生き物です。深海で取れた魚を調べたら95%が光る魚であったという報告もあります。それと比べると陸上では、ホタルの仲間は種類が多いのですが、それ以外はものすごく少なくて、陸と比べると海の中は圧倒的に発光生物が多いと言えます。

陸上で思い浮かぶ発光生物はホタルですが他にはありますか?

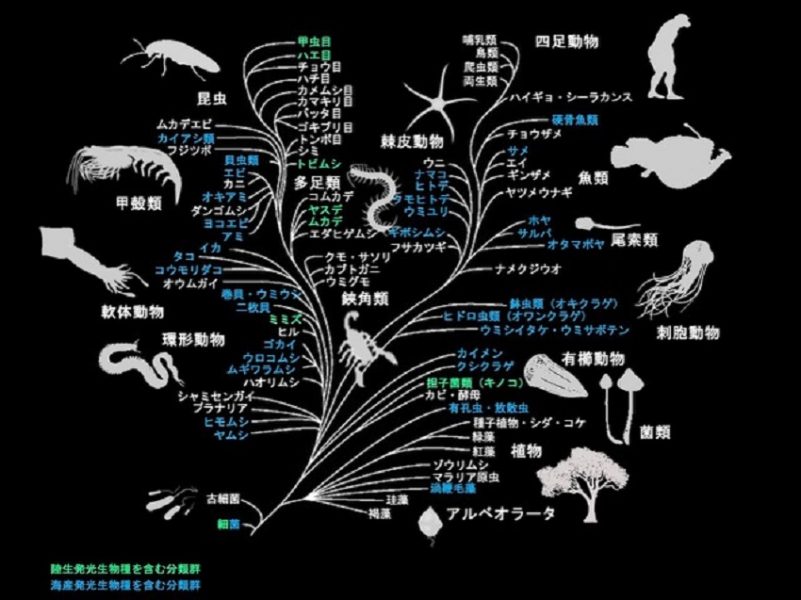

― ムカデ、ヤスデ、ミミズの仲間にも発光生物がいます。またキノコにも光るものがいます。海の中だとチョウチンアンコウとかホタルイカが有名だと思いますが、ヒトデ、ナマコの仲間、甲殻類でエビの仲間も光る種類が多いです。

自分から輝きを放っているということですね。

― 自分の体から光が出ている生物ですね。

人間は光りませんが、絶対光らない生き物はどういうものですか?

― 我々も含めて爬虫類、両生類、鳥、哺乳類の仲間には光るものは全くいないのです。そして、植物ですが、陸上の植物のシダ、コケ、被子植物、裸子植物の種類は非常に多いですが、光る種類は一種類も見つかっていません。ですからなんでも光るというものでも無いのです。

ヒカリゴケは違うのですか?

― ヒカリゴケは光っているように見えるのですが、実は光を反射しているだけで、自分から光っているわけでは無いのです。ですから発光生物の定義には入りません。

海に発光生物が溢れているというお話でしたが、これは何故なんでしょうか?

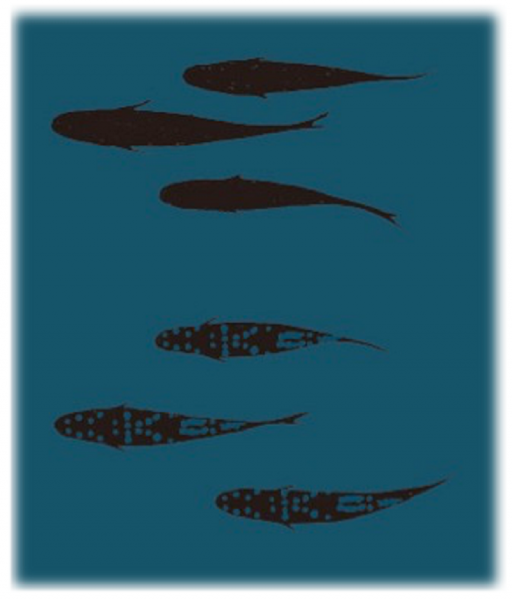

― 一つ言えることは、特に深海では暗いということです。太陽の光が殆ど届かないので、光ることによって何かいいことがあるというメリットが大きい環境があります。例えばチョウチンアンコウは光で餌をおびき寄せているわけですが、その他にも敵を光ることで急に驚かせるとか、自分の姿を消すというのがあって、実はこれが一番多いのですが、自分のお腹側を光らせて、太陽から弱く降り注ぐ光に同化させて、シルエットを消して自分の姿を消すのです。この光り方をしている生物が非常に多いです。深海は隠れるところがなにもないので、下から敵にシルエットが見つかってしまうことは非常に危険ですから、お腹を弱く光らせることで、シルエットを消しているという生き残り戦略です。

下の3匹の方がシルエットがぼやけて見える。

ホタルですと、光る役割はどういったものになるのでしょうか。

― ホタルは比較的有名なのですが、ホタルの成虫が雄と雌のコミュニケーションで、相手を見つけます。光ることで相手をみつけるわけですが、ホタルは、卵や幼虫、さなぎのときも光ります。幼虫や卵が光っても相手を見つけなくていいから何故?と思いますが、実はホタルの仲間は味が不味くて中には毒を持っているものがいます。「自分は不味いぞ、食べるな」というアピールで光っています。ホタル一つとっても成虫と幼虫で光の役割が違うと言えます。

あとはキノコですが、これは何故光るのでしょうか?

― これがですね、謎なのです!確かに森に行ってボーっとキノコが光っているのは、不思議な光景で驚きます。何故光っているのか、その役割はあまり良くわかっていないのです。虫を光でおびき寄せて、胞子を運んでもらっているのではないかとよく言われていますが、証拠はありません。もしかしたら、役割はないのではないかと僕は考えています。

役割がない?役割がなくて光る生き物は光って生き続けるのですか?

― 十分進化的にあり得ることで、光ることでデメリットがなければ、それは体の中で起こっていることでたまたま光が出てしまっているだけであって、役に立たなくても構わないので、キノコはあまり役に立っていないのではないかと個人的には考えています。

先生のような研究をしている研究者が世界的に見てもとても少ないということですが、先生から見て発光生物の魅力はどこにありますか?

― 生き物が光るって、端的に凄いじゃないですか。それを研究してみたいなと思ったのです。生き物って面白いな、科学って面白いなと思ってもらえるような研究が自分から発信できればいいと思って、発光生物をやっています。

先生は岩波科学ライブラリーから「恐竜はホタルを見たか」の著書がありますね。この副題に~発光生物が照らす進化の謎~と書かれています。恐竜が古いものであるということはわかっていますが、ホタルはそんなに古いものなのですか?

― 一億年ぐらい前の白亜紀にはホタルは存在したと明らかになっています。

岩波科学ライブラリー(刊)

その頃からホタルは光り続けて今まで生きているということでしょうか。

― 一億年前の琥珀の化石に発光する部分の痕跡が残っていたりして、光っていたことは間違いないと思います。一億年前にホタルが現れて、現在2200種類ぐらいのホタルがいることが知られているのですが、それだけ繁栄したというのは理由があると思います。光を上手く使って生き延びることが出来た、光ることで「自分は不味いぞ」とアピールすることで生き残るとか、成虫が雄と雌の交信で、相手を見つけるときの光が有利だったことなどが生き延びた理由ではないでしょうか。

恐竜はホタルを見ていたことになるのですか?

― 一億年前は恐竜が一番盛えていたときなので、恐竜は見ていただろうと考えました。ただし恐竜は昼間に行動する生き物なので、実際は夜に活動していた哺乳類の祖先がもっぱらホタルと顔を合わせていたのではないでしょうか。

ロマンティックですね。先生のご研究は実は”進化”に対して興味深く思っていらっしゃるということですね。

― ホタルに限らず発光生物は何故光るのだろうか?どうして光ることができるのだろうか?と考えたときにたどり着くのが進化の問題なのです。元々光ることが出来なかった生物が、どうやって光ることができるようになったのかという、僕の生物学的な興味としては、発光生物の進化に中心を置いています。

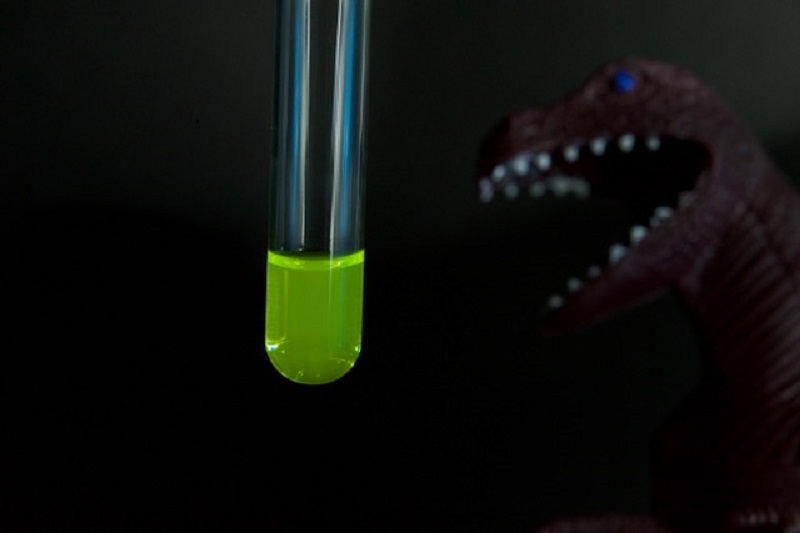

一億年前のホタルの光を再現したら、それが緑色の光だったということですね。

― 陸上の多くの生物は緑色に光るものが多いのです。光るキノコは全部緑色に光ります。何故緑色なのかですが、相手に見てもらうために光っています。陸上の生物の多くは緑色が一番見えるのです。我々人間も含めて同じ光の強さですと、緑色が一番良く見えるのです。効率よく光るのであれば、緑色が一番有利であったということです。

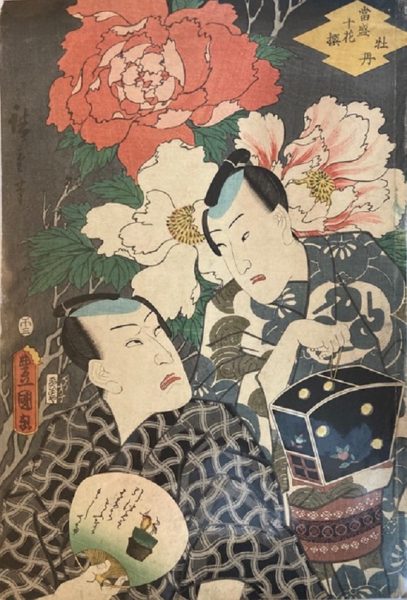

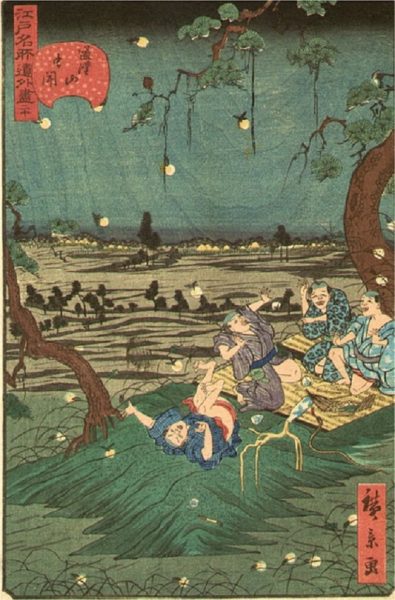

先生は古い文献を調べるのもお好きと聞いていますが、研究室には、なんと本物の浮世絵がありますね。

― ホタルが描かれている浮世絵や、古い陶磁器はコレクションをしています。浮世絵は当時の庶民が買ったものですから、当時の人々がホタルをどの様に見ていたかが透けて見えてくるものがあります。大の大人が江戸時代にお酒を持ち寄ってホタルを見に行っています。庶民にも余裕がでてきていることが分かるし、ホタルが当時も愛されていたことが分かります。このようなことからホタルがどんなに魅力的な生き物であったかも分かりますし、現代の人たちに教えるときに役に立ったりしますので、趣味兼実益ということでコレクションしています。

三代目歌川豊国と初代歌川広重のコラボ作品。

大場先生個人コレクション

大場先生個人コレクション

唐突ですが、昔から妖怪がいると言われていますが、妖怪とホタルも何かあるとのことですね。

― 光を出す妖怪がたくさんあるのです。おそらく昔の人は、真っ暗なところにいると何か光っていた、妖怪の仕業に違いないということにしていたと思いますが、その一部は少なくとも何らかの発光生物を見間違えたのではないかと思っています。このようなことを現代的な意味で突き詰められたら面白いかなと思っています。 逆に今は光るものだらけで、暗いところがなく、生き物の光を見る機会がなくなってきています。もう少し暗い世界があってもいいのかなと思っています。

先生は今までのご著書を多く出版されていますが、今までのご著書の多くが試験問題に出されていて、入試の国語の試験問題に出されるとのことですが、どうお感じになっていますか?

― 以前に書いた本で、読書感想文コンクールの課題図書に選ばれたものがあります。国語の問題で使っていいかとの問い合わせがよく来るようになりました。自分の書いた文章が理科ではなく、国語で使われるのは不思議な気分です。小さい頃国語が得意だったわけではないので、なおさら不思議です。

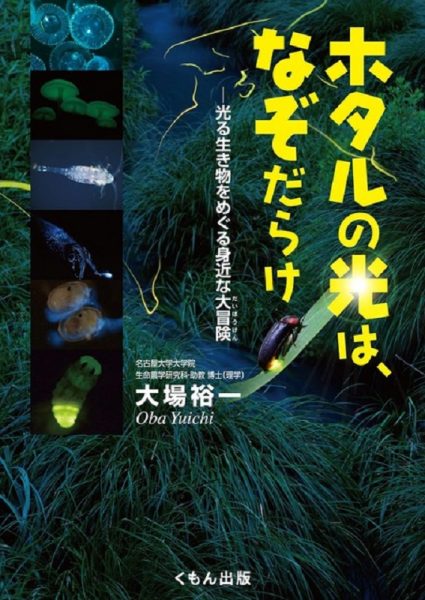

くもん出版(2013年)

青少年読書感想文全国コンクール課題図書

それはきっと先生が、何故?どうして?という好奇心や感動となって文章に現れているからだと思うのですが。

― そうだったらいいですね。子どもたちがどう思うのかというのは、いつも考えているのでその辺が伝わっているといいなと思いますね。

先生のお子様もまだ小学生とのことですが、光るものは好きですか?

― 見せすぎた感じがあって、新しいものを見せても「光るね」で終わってしまいます。見せ過ぎは良くないと思います。ほどほどがいいんでしょうね。

インタビュアー感想:

学園広報部広報課ではプレスリリースの仕事として、先生方の研究成果が出たときにマスコミに取り上げて頂く仲介をしますが、2023年度は日本全国で比較しても、大場先生の光る生き物研究のマスコミの取り上げ方が群を抜いていました。それだけ生命体が自ら「光る」ことの不思議さが、一般の目に止まりやすい研究であったということでしょうか。先生は小学生が持つ好奇心の塊のような方ですが、飄々と生き暮らしている独特の雰囲気を持った方でもあり、大場研究室が唯一無二の研究室であることも広報課として胸を張りたくなりました。

大場 裕一

応用生物学部 環境生物科学科 教授

専門分野:発光生物学, Bioluminescence