小川順子先生 人文学部コミュニケーション学科 教授

2007年に『「殺陣」という文化~チャンバラ時代劇映画を探る~』の本を上梓されました。先生が博士論文に厚みを持たせて書き上げた分厚い本ですが、当時、チャンバラで論文を書いた先生は珍しいのではないでしょうか。

― 当時は、チャンバラを研究するということはありえないという反応がありました。私がチャンバラに興味を持ったきっかけが、市川雷蔵が出ていた三島由紀夫の『金閣寺』を映画化した現代劇作品を見て、市川雷蔵という役者にドはまりしてしまったことです。なんて面白くてかっこいいのだろうと。市川雷蔵を超えてどんどん時代劇全般、チャンバラ全般にはまってしまったのです。

「殺陣」というのは、陣を殺すと書いて、「殺陣」たてと読みますね。刀を持って相手を切ることが殺陣と思っていましたが違うようですね。

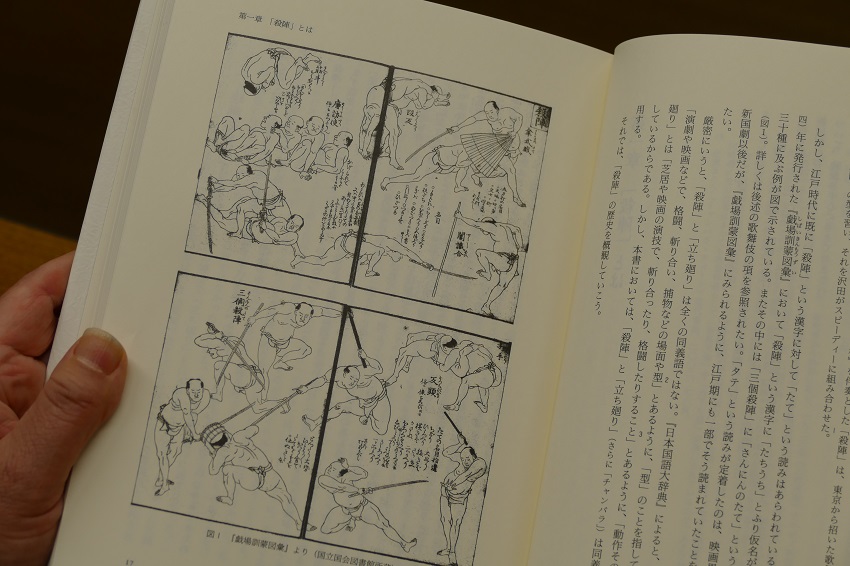

― もともと“立ち回り”の言葉がルーツだと思います。能楽の一つの所作として「立ち回り」のという言葉が存在しています。ただそれは舞台をぐるっと廻るぐらいの動きを指しています。アクション的な意味で、「殺陣」という言葉が出てくるのは江戸時代です。歌舞伎の所作などを解説している『戯場訓蒙図絵(しばいきんもうずえ)』があります。

その『戯場訓蒙図絵』(しばいきんもうずえ)とは何でしょうか。

― 芝居についての解説のようなものです。その三巻に歌舞伎のいろいろな斬られ方で、どのような演出をするのかがイラストで入っている箇所があり「殺陣」という項目名が付けられています。そこでは「たちうち」とルビが入っていますが、そこにイラストの横に殺陣という解説があり、そこでは「たて」とルビがふられています。おそらく文献で確認される最初だといわれています。

日本文化そのもので、なんと歌舞伎より能楽なのですね。能楽と言うと歌舞伎とは違う静かな舞台と思いますが。

― 能楽にもアクロバティックな仏倒し(ほとけたおし)のようなものがあります。仏倒しは背面にバターンと倒れる所作です。能楽に使用されるのは主に長刀と太刀です。長刀や太刀で戦い、斬られてクルッと回って座るという型や、斬られたことを示すために飛び上がる型などアクロバティックな演目も存在しています。代表的な演目だと「烏帽子折」などがあげられます。牛若丸が活躍する演目です。仏倒しは、「土蜘蛛」という演目で源頼光の家来が土蜘蛛という妖怪退治をする話で、退治された土蜘蛛が最後に仏倒しで倒れるところは見所です。

動線や体の動きはどうなのでしょうか?

― 舞台ですと当然横移動ですが、映画ですと日本家屋が障子や襖なので、あっても2階から転げ落ちる程度です。基本的には横移動で、障子を蹴破って襖を蹴破って庭に出る、という感じが多かったです。当時西欧でダグラス・フェアバンクスが人気で、向こうは石の壁なので蹴破ることができませんから、船の帆先のところから飛び降りたり、塔の上から縄を使って降りてきたりしており、日本でも輸入公開され人気がありました。このようなアクロバティックな動きに刺激を受けながら横に動いていた動線に縦の動きが映画の中で取り入れられていきました。

チャンバラですが、斬られ役が美しく見せるのが大切と思いますが、殺陣師の存在の方が大事ですね。

― 俳優さんがどう斬られてどう倒れるか、何人飛びかかるのか、素手で殴られたらどう倒れるのかなど、アクション全体を演出するのが殺陣師の存在です。元々役者経験を積んでいる大部屋の俳優たちが殺陣を切磋琢磨しているうちに、その中から抜擢されて殺陣師になることが多いですね。

時代劇って何回見ても面白いのですが、わーっと斬られていきますね。

― 大部屋ですけれど一流の役者になりたい人々が役者を目指していますので、殺陣師が“ここで斬られる”としか言っていないところを、どうやって画面に自分の顔が映るのか工夫をして斬られていきます。それの代表例が、『ラストサムライ』に出演されて、すでにお亡くなりになりましたが福本清三さんです。『どこかで誰かが見ていてくれる 日本一の斬られ役・福本清三』や『おちおち死んでられまへん 斬られ役ハリウッドへ行く』といったインタビュー本も出ています。背面ですが海老反りになると顔が映りますね。そうやって斬られる!を編み出したと聞いたことがあります。斬られ方が良いと、スターも引き立つ作用があるのですね。

先生が惚れ惚れする殺陣のシーンはありますか?

― 息を呑んで鬼気迫る画面だと印象付けられたのは、1964年公開の『十兵衛暗殺剣』です。近衛十四郎が柳生十兵衛を演じているシリーズの1本です。敵役が大友柳太朗で、近衛十四郎と大友柳太朗の一騎打ちが、固唾を飲んで息をするのも忘れるくらいの印象で大好きです。

もう1本は私の大好きな市川雷蔵ですが、1959年公開の『薄桜記』です。雷蔵の主演映画です。片腕を失って片足も怪我をしているとき、雪が降り満身創痍の中、数人の相手と斬り合うので、怪我のために立てないので寝転がって相手の剣を交わしたり、転がったまま動かないと思いきや、相手の攻撃に対して片膝立ちで斬り返したり、悲壮美の象徴で、それを何度見ても泣いてしまいます。そして最後は死んでしまうのです。

え!劇中で殺されてしまうのですか?普通スターは死なないじゃないですか?

― 市川雷蔵の映画では最後は死んでしまう役が多くて、それが37歳の若さで本当に亡くなってしまったことと皆重ねて観てしまうのです。悲壮美が醸し出されるのは、市川雷蔵がピカ一だったと思います。

世界の巨匠にもチャンバラ映画は影響を与えた気がします。

― 代表的なのは黒澤明監督ですね。有名なのは、『隠し砦の三悪人』がルーカスの『スター・ウォーズ』に取り入れられたとよく言われています。『七人の侍』がアメリカで『荒野の七人』として西部劇に翻案され、2016年には『荒野の七人』のリメイク『マグニフィセント・セブン』(元々『荒野の七人』の原題がThe Magnificent Seven)が製作されました。ほかにも『用心棒』は『荒野の用心棒』や『ラストマン・スタンディング』へと翻案されています。

勝新太郎の当たり役である「座頭市」シリーズが、世界のアクションに影響を与えて、アジア圏でも「盲目の剣士」が出てきました。フランスの有名な画家のバルティスは勝新太郎が大好きで、自分の屋敷に招いて、座頭市の型をしてもらったり三味線を習ったりしている逸話も残っています。アメリカでも『ブラインド・フューリー』という盲目の元ベトナム兵士が活躍する映画が、座頭市を基に作られています。

現代の人で殺陣の上手い方はどなたになりますか?

― 構えたときの型がしっかりしているのは、最近時代劇に出演されている岡田准一さんですね。彼自身が道場に通って練習をしていますので、構えがかっこいいです。アクロバティックな香港映画タイプですと、佐藤健さんも良いと思います。今はあまり出演されていないですが、真田広之さんは凄いです。たくさんの作品に出演されていますが、有名な例を挙げると『たそがれ清兵衛』なら聞いたことがある人も多いかもしれません。彼は日本舞踊の名取ですから、体の遣い方ができるのですね。千葉真一さんのジャパンアクションクラブでデビューしていますからアクロバティックな動きもできるし、舞踊的な動きもできるマルチな方で、真田さんを超える方が今後現れるのかなと感じます。一つ逸話があります。『ウルヴァリン:SAMURAI』という映画はアメリカのX-MENシリーズのスピンオフの作品で、日本で撮影されたのですが、主演をしていたヒュー・ジャックマンがアクションをつけたときに真田広之に、「逆回転で元に戻るように動けるか?」と尋ねたら、1度でそれを完璧にこなしたので、ものすごく感動されたというエピソードがあります。

大学の授業でも学生さんたちは、今日伺ったようなお話を聞かれるのですか?

― 一度もしたことはありません(笑)。時々時代劇を観たことある人は?と聞きますが誰も手を挙げてくれません。アニメの『NARUTO -ナルト-』だと手が挙がりますけれど、これも時代劇だと言うと怪訝な顔をしますのでそこで話が終わってしまいます。

先生も学生さんの顔色を見ながら授業を進めるのですね(笑)。時代劇の、体幹がスッキリしていて、背筋が伸びるような感覚は観ていても気持ちいいですよね。

― ただ動き回っているよりは、緩急があって一瞬立ち止まる姿が美しいので、そこが魅力ですね。

インタビュアー感想:

局アナ時代に日本映画の番組を8年ほど持ち監督俳優さんにインタビューしていましたので、どのような話が飛び出してくるのか先生にインタビューするのは楽しみでもありました。昨今チャンバラ映画は殆ど作られなくなりましたが、昔のモノクロ映画を借りて観ると、先生のワクワクする気持ちが手に取るように分かります。日本文化を継承する殺陣は海外でも人気が高く、観ているものを圧倒する力があります。今回先生の回では著作権の問題があり、あまり写真が載せられなかったことが残念ですが、文章から面白さを読み取っていただければ幸いです。

小川 順子

人文学部 メディア情報社会学科 教授

専門分野:日本文化研究、チャンバラ映画研究、日本映画論、大衆文化論、現代文化論