山本尚先生 ペプチド研究センター 卓越教授

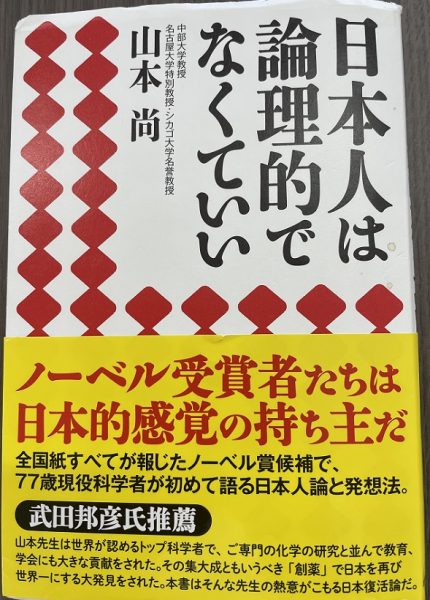

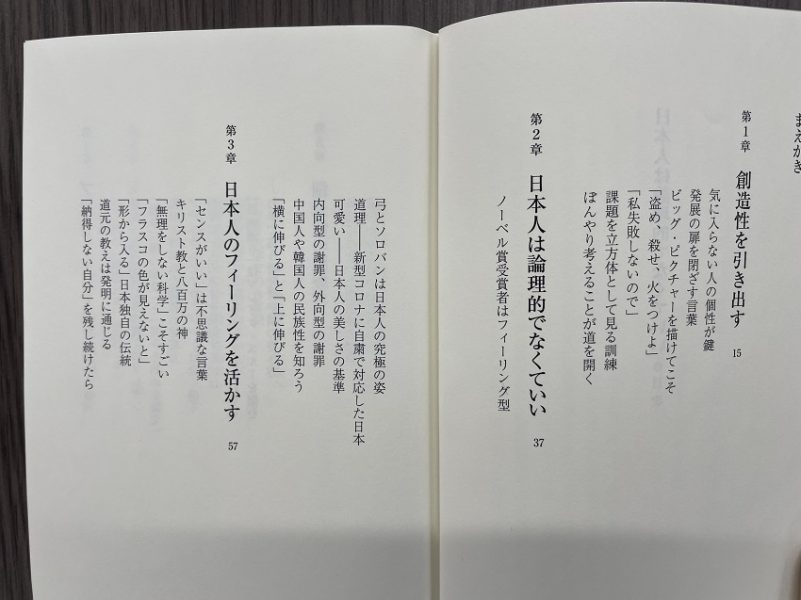

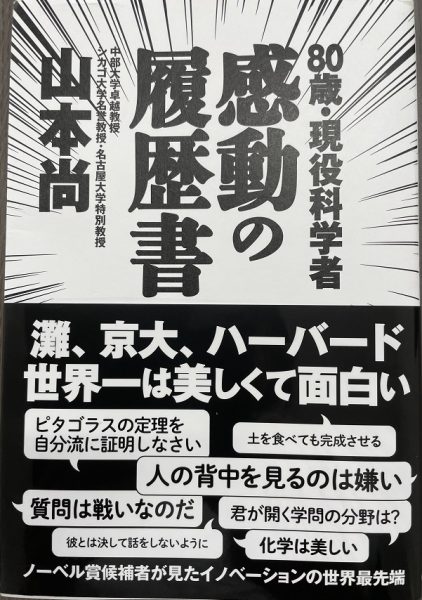

ノーベル化学賞候補に毎年名前が上がる、中部大学としてもいつ受賞していただいてもよいように万全の準備で臨んでいますが、大学にそのような先生がいらっしゃるのは誇りに思っております。日本が誇る科学者である先生が今回上梓されたのが、「日本人は論理的でなくていい」というご著書です。アマゾンの日本論、オール紀伊国屋書店のノンフィクションでベストセラー1位です。一般人にもわかりやすく日本人としても勇気を頂いた1冊ではないかと思います。まず驚きましたのは、科学者が「日本人は論理的でなくていい」と言ってしまって良いのか、というところから伺いたいです。

― 色々な科学者が「論理的でなくていい」とずっと言っています。一番面白いのは、アインシュタイン先生が「私は理詰めで考えて新しいことを発見したことはない」と明言されていますし、日本で最初のノーベル賞を取られた湯川秀樹先生が、「日本人は論理的に考えている人は殆どいない」と述べていますし、最近ですと山中伸弥先生が「論理的に考えずフィーリングでやることで自分は仕事ができた」と表現されています。

論理的でなくていいという意味ですが、いい仕事・研究を仕上げていく上では絶対に必要なことなのです。ラッキーなことに日本人は論理性がないという民俗学上の結論が出ています。基本的には、感覚的で、センスが良くて、フィーリングで解決して、物事を判断し行動していく。このようなタイプの人間は世界中を見渡しても日本人だけです。日本人は科学的業績を上げる上で、非常に大切な要素を全て兼ね備えていると言っても過言ではないでしょうか。

ノーベル賞候補になろうかというところまで突き抜けると、そのような集団がそこにいらっしゃると言うことでしょうか。

― 私はノーベル賞という業績ではなくて、本当に普通の人が普通の毎日の考えの中で、新しいことを考えつくというプロセスをよく反省していただけると、積み上げた考えの末で出てくるものは殆どないということに気が付かれると思います。ふっと思いつくんですね。

スェーデンから生で映し出される。

その「ふと」というのはどんなところから降りてくるのでしょうか。

― これは脳科学的な現象ですが、人間は集中してものを考えていると脳の中ですでに出来上がったプロセスしか見ないのです。だからそれが出てくるためには、そういうものをある程度シャットダウンしてフリーなボーっとした状況、「非集中型の思考」と言いますが、それをしなければ、新しいことは考えつかないということです。ただ私は、そういった日本人の感覚、フィーリングを大事にする事が重要ですが、最近それが少し減ってきていると思います。第二次世界大戦以後、特に1980年代以降随分減っているような気がして、そこは少し心配なのです。「もっと論理的に考えるのをやめましょう!」というのが、この本のタイトルの真の意味です。 私の大好きなノーベル賞を取ったシャープレス先生は、事務で運動したりランニングするのが大好きで、運動してシャワーを浴びていた時にふと思いついて、そのまま実験室まで走っていた、それもタオル1枚で走って行ったと聞いています。

ノーベル生理学医学賞を受賞された山中伸弥先生も同じことを仰っていて、シャワーを浴びていた時にふと降りてきたお話をしていました。

― 誤解無きように申し上げますが、自身の研究のことをずーっと念頭に置いてないとだめなのですよ。念頭に置いてそこから考えを消してしまう、そのプロセスが絶対に必要です。更にものすごく重要なことは、論理的な考えは絶対に必要ないかというと、そうではないです。車でドライブするときを考えていただくと、エンジンがフィーリングで、地図は論理です。地図を見ないで車だけ動かしても行き着きません。でもいちばん大事なのはエンジンだと言うことです。

この御本の中で日本人の民族性に関して面白い分析をされていますね。

― 日本人は内向型が多いのです。外国人は外向型が多いのです。内向型は集団社会を作り、外向型は個人主義の考え方です。日本人は集団型であると念頭に置くべきと僕は思うのですが、第二次世界大戦の後、非常に大きな動きがあり、個人を大切にするという考え方をベースにして個人主義をどんどん増やしていく。そうすると集団主義と個人主義が両方混ざっているのが現在の日本だということです。大学で研究する上で、どちらが有利なのかを考えてみますと、プロジェクトによって変わってくるのです。

もう少し詳しくお伺いしたいのですが。

― 非常に大きなプロジェクトですとカミオカンデは集団主義でないとできないのです。グループの功績として心身投げ売って仕事をするという集団主義のモットーなのです。ところが、個人主義というのは自分が世界一になるのだ!これは非常に面白く新しい切り口の研究が出てきます。ゲームチェンジ的な研究や、私がよく言う破壊的イノベーション的な研究はそこから生まれてくるのです。私が日本人はとても恵まれていると思うのは、集団主義と個人主義が両方存在しているのです。だからプロジェクトによって変えていけばいいのです。そんな事ができる民族は日本人しかいないと思います。

すごいですね日本人!さて、先生は海外も長かったわけですが、アメリカの教育の良さを よくわかっていらっしゃると思いますが。

― 日本の今のシステムは知識を判断するものだと思います。知恵を判断する教育に切り替えるべきだと思っています。大学で学んだことをすべて忘れても後で残るものが本当の意味での教育の結果である、これが大切です。私はよく言うのですが、パソコンで5分でわかるようなことは覚えるなと言っています。そんなことを覚えただけあなたの脳は損をします。

大学院に対する欧米との比較も述べていらっしゃいますね。

― 特に理系の大学院の結果は、その国の国力に非常に強く反映されていきます。だからこそ、アメリカ、中国、ヨーロッパは学生に給料を払っているのです。せめて大学院修士から博士までの5年間は政府はお金を払うべきだと思っています。国民全てがこれは大切なことだからと認めていただけると非常に有り難いです。そうでないと、私ども後ろを振り返った時に、私達の仕事に対して面白いと思ってくれる人が今やゼロになっているのです。誰がこれを引き継ぐのですか?ということです。

先生は灘中、灘高、京都大学、それもトップで京都大学に入られています。先生がその時に実践された、“今すぐ役立つ大学入試山本流必勝法“が有るようですが、教えていただけますか?

― 公表するのはここが初めてなのですが、大学入試は単なる勉強です。勉強は学問ではない。だから学問と思わないでほしいです。合格するためにどうするかですが、私が勧めるのは、過去問題を時間通りに書き上げることです。書き上げた後それを赤ペンで直します。直して自分の知識になかったことを別紙に書く。別紙に書いたものを受験の前の日までに毎日声を上げて朗読することです。

声に出さないといけないのですね。

― それをやるとあっという間にテクニックはつきます。吃驚すると思いますよ。100点満点で10点以上は確実に上がります。誰でも1時間勉強すると、その1時間の中でこんな事があるなとわかりますね。わかったことを翌日覚えていますか?私は記憶力がないから、これを覚えられるはずがないです。絶対に薄れるのです。そうしますと、前の日の1時間は無駄な1時間なのでその無駄な1時間を失くすことです。声を出して言うわけです。それをずっとやっていると確実に実力は上がるわけです。

2020年を振り返ってこのコロナ禍に対する日本人の対応は日本人でしかあり得なかったと先生が断言されています。

― 先程も言いました、日本人は内向型で集団社会なのです。集団社会の中で何よりも大切な事として祖父がよく言っていましたが、「~らしくやりなさい」でした。この形は何かというと、集団の中の一員としての行為をきちっとそこで担保するものなのです。集団の考え方は一番重要で、「道理」はそこから出てきているのです。縄文時代からずっと続いている考え方の基本は、道理だと思いますが、「道理」は集団社会のルールです。これは鎌倉時代に「道理」を裁判の一番重要な言葉で表していますがそれが鎌倉時代の成果だと思います。それ以来ずっと明治維新直前まで、「道理」が裁判の根本的な物の考え方です。道理から見て正しければこの人は無罪、道理から見ておかしければ有罪になってどのような罪になるかは裁判官の胸一つだったのです。そこにアメリカ流の法律の考え方が入ってきました。今でも道理の考え方は強く残っています。

今でも道理の考え方は強く残っています。例えば、マスクをしないのは、道理にも劣ると。こんな事を言ってみてもアメリカ人は聞くわけが無いのでマスクなんかしないですよ。そこが全然違っています。

集団社会から脱離するのが恐ろしくて仕方がない日本人です。これはこれで面白いし良いことでもあります。日本人は道理も含めて色々なものの考え方を世界からどんどん輸入してきた民族ですからね。

日本民族の部分をもう少し詳しくお話しいただけますか。

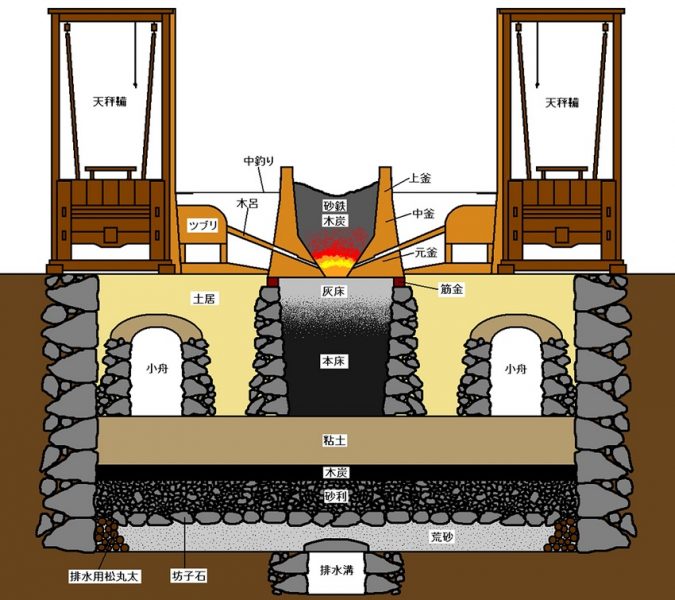

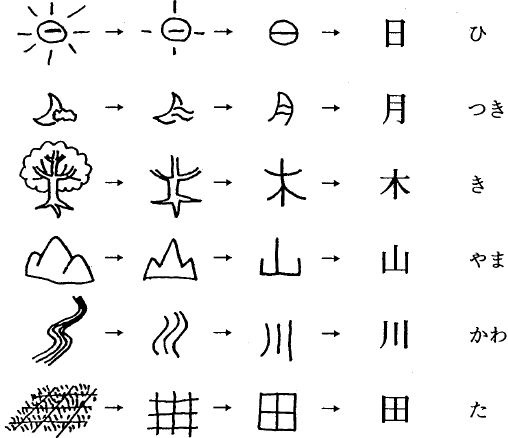

― 古い話ですと、米、鉄、漢字・かなを作ることは平安時代の終わりまでに終わっているわけですが、この3つの受け入れ方を見ると日本人の特色がよく表われていると思います。まず、米作では苗代を作ることを日本人が考えました。それによってものすごく収穫量が上がっているし日本の気候にも合っています。鉄を作るのは、たたら製鉄という手法が日本にはありますが、このたたら製鉄でできたものが今の製鉄の技術を駆使してもその性質に追いつかないぐらいなのです。最後に漢字が入ってきました。漢字は表意文字で、ものに対して漢字が当てはまるわけです。それから「かな」に切り替えています。「かな」は表音文字ですから、全く違う考え方です。

昔の日本人、我々の先祖はすごいですね。

― 日本人はただ入れるだけではなくて、それを日本流に上手く切り替えて、訳のわからないうちに変わっていますね。それが素晴らしいのです。そしてそれがイノベーションに今後繋がっていくと思っています。

今年も締めくくりですが、先生にとってどのような年だったのでしょうか。

― この成果があった、あの成果があったというのは、毎年の思い出になっているわけです。何れにせよプラスに考えることが非常に重要ですね。ネガティブに考えるとよくありません。新しい年もそうですが、自分に降りかかることは全てプラスだ!と考えて全て肯定の形で受け入れるというのがすごくいいのです!

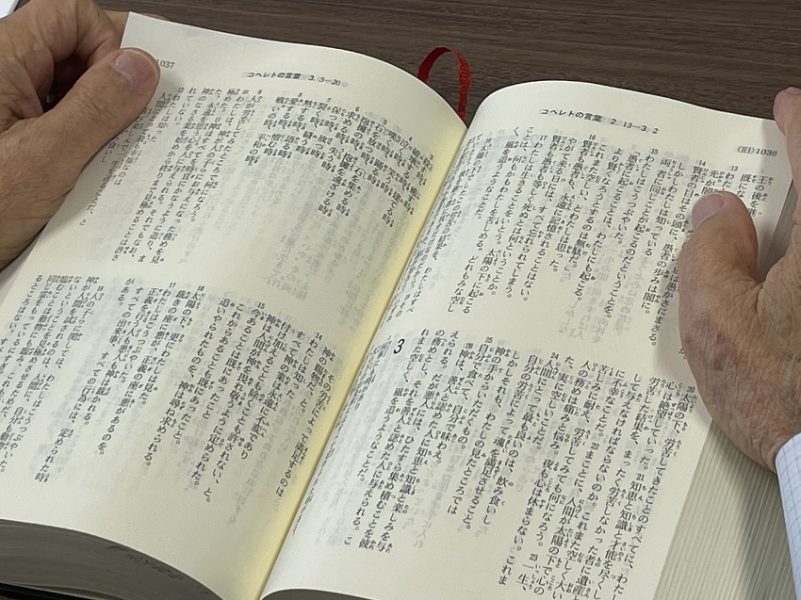

私の大好きな旧約聖書の伝道の書に、「人は涙を流すときがある。ものを食べる時がある。~の時がある……」というのをずっと書いてあります。最後に「神はその時を得て美しい」

涙が出てきそうですね。

― 素晴らしいでしょ。いくらネガティブなことがあっても、それは「時に叶っている」のです。だから、それを受け入れることによって自分が更に発展する。そうすることによって美しい人生になるのではないかと思います。

先生のご研究はペプチド合成ですが、一般人にわかりやすく教えていただけませんでしょうか。

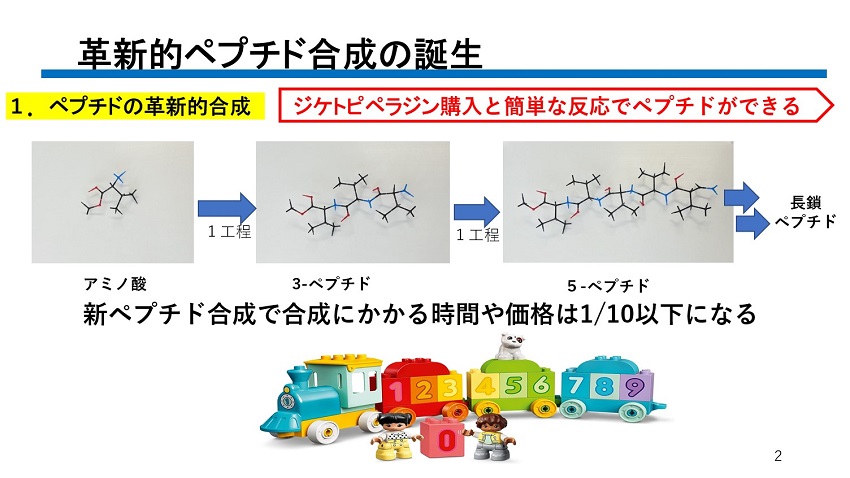

― 私はルイス酸の研究を45年ほどしていました。新しい分野を広げたと思っていますが、死ぬ前に人間の役に立つ研究をしたいと思って最終的にペプチド合成に行き着きました。ペプチド合成はどういうものかですが、人間というものは、医薬品をどう考えているか。医薬品とは人間の機能を制御するものでないといけません。ちょっと気分が悪いとか、体調がおかしいとか、足が重いとか、これを確実に治すのは何か?ということです。これを治すことができるのはタンパクだけなのです。人間の体はタンパク質で出来上がっていると言っても良いはすですが、タンパク自身のインフォメーションを交換しあっているのです。タンパクとタンパクの間の情報交換は、今世界中で15000種ぐらいわかっています。ただしその中でどれが本当に重要か見極めなければなりません。その中の100ぐらいは詳細がわかっていますが、それでもわかるためには時間がかかります。ペプチドはタンパクとタンパクのインタラクションを変える事ができる唯一の物質なのです。ペプチド自身も大きくなるとタンパクになります。小さなペプチドがそのような役割をする。ペプチドを使うことによって副作用が全くないのです。副作用がなく、端的に気持ちが悪いところをスカッと治すような薬、しかも値段の安い薬を作れば日本人ばかりでなく世界中の人にインパクトを与えることができます。

今までの化学物質とペプチドとの大きな違いは何でしょうか?

― レゴのようなものだと言っています。一つずつの小さなピースがありますが、それを繋げると形ができますね。ペプチドもそうなのです。アミノ酸という小さなピースを繋げていくとペプチドが出来上がります。今までの有機化学物質と言われているものと全く違います。そこに入っていかねばなりません。良いものができますが、値段が高くなるので、どうやって値段を下げるのかを中心に研究を続けています。あと数年はかかると思いますが、必ず仕上げていくつもりです。

2024年から全く新しい段階の研究に入っていくそうですね。

― How to make からWhat to makeへと移行します。いかに作るかは終わり、何を作るかに焦点をあてます。人類にとって役に立つものをこれからも追究していきます。

先生の力強いお言葉、こちらも勇気が出ます。先生のご研究によって薬の値段もそうですが、我々の生活も変わっていくようですね。

― 脳に関係する病気も確実に治すことができるはずです。癌になりますと高い薬があります。日本で1500万円、アメリカでは1億円の薬がありますが、せめて数万円以下にすることによって、ものの考え方が変わってくると思います。

国際連合が言っているSDGsがありますが、そのモットーは「誰一人取り残さない世界」です。誰ひとり残さないのに1000万でいいのですか?と聞きたいです。1万円以下でないとだめですね。世界中が使える薬でないといけない、人類に課せられた課題だと思っているのですが、それに少しでも役に立つ答えを出したいと思っているところです。

先生は人と違うことを目指して来られたと思いますが、それは何のためだったのでしょう?

― ある意味でいうと個人主義の賜物だったと思いますね。できれば、突き出た杭にならなければいかんのです。でないと面白いことはできないということです。それを楽しんでもらう日本人になってほしいなと思います。

ペプチドというのはレゴだと申し上げましたが、今までレゴの化学はなかったのです。そうしますと、何をやっても新しいのです。何をやっても新しいからこれこそdifferent worldなのです。だから毎日毎日が発見の連続であるというようなところに入ってきました。今まで誰もやってきていないというのがどんなに素晴らしいことかと毎日のように思っています。

インタビュアー感想:

2019年学園広報部に大学のPR活動を行う広報課が誕生し、山本尚先生とお近づきになることができたのは、人生においてとてもラッキーな出来事でした。長年研究者としての矜持をお持ちになりながら、学内のノーベル化学賞発表時のマスコミ関係者にも、一介の職員にも気を遣っていただける稀有な大研究者でいらっしゃいます。研究室にお邪魔して含蓄のあるお話を伺うのはとても楽しく時が経つのが早すぎるほどでした。どのような場所でも変わらない先生の泰然自若としたご様子は、ここ3年間で3冊書かれたご著書を読めば、どなたでも大納得の境地になるでしょう。5億円の研究費を国から出させる力がある80歳現役研究者としても格好良すぎですし、日本や日本人の生き方を掘り起こし、まだまだこれからだ!と奮い立たせる佇まいに触れると、閉塞感の中で生きる若者たちに一歩前に進む勇気を促すものではないでしょうか。プライベートでは、なんと言っても美味しいもの好きの先生がニコニコ顔で皆さんと語らっている姿がとても印象的で、こちらも思わずニコニコしてしまうマジックにかかるのがなんとも不思議!山本尚ワールドに誰もが魅せられるのです。

山本 尚

ペプチド研究センター卓越教授、名古屋大学特別教授 シカゴ大学名誉教授

専門分野:有機化学、合成化学、生体関連科学